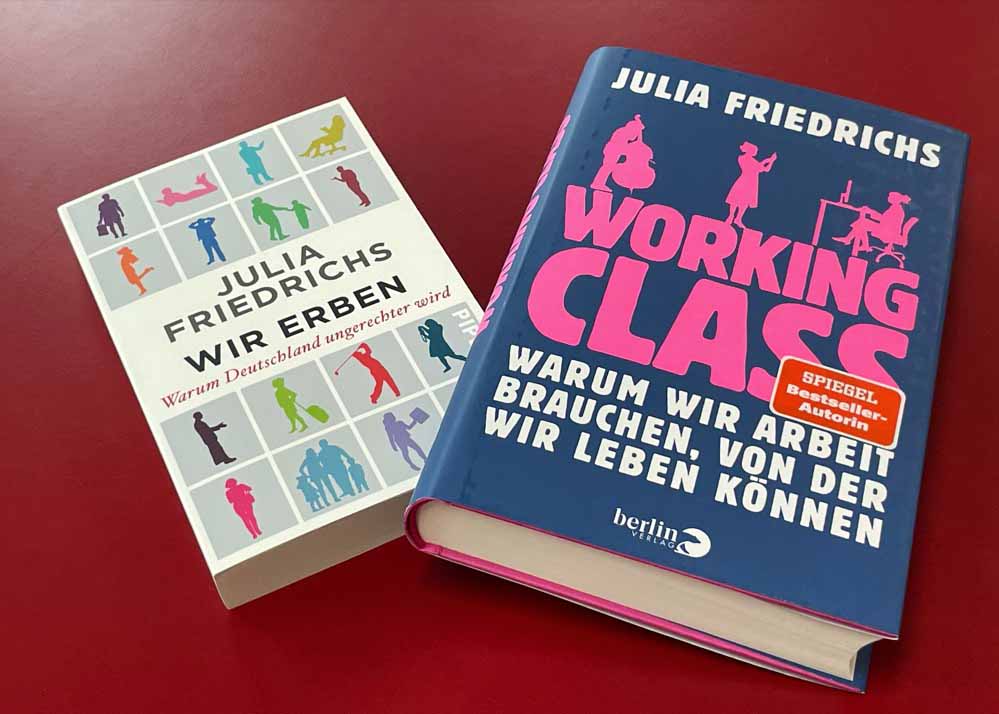

Trügerische Sicherheit? Mit Blick auf die Entwicklung der letzten Jahrzehnte in Deutschland wird eines deutlich: Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Um die Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit ist es so schlecht bestellt wie lange nicht. Warum das so ist und was wir dagegen machen können, hat Alexander Völkel mit Julia Friedrichs besprochen. Die Journalistin und Filmemacherin wird am 10. Juni um 18 Uhr ihr neues Buch „Working Class“ (Arbeiterklasse) auf Einladung des Projektes ‚Zukunft mit Herz gestalten!‘ und der AWo-Integrationsagentur in Dortmund online vorstellen (mehr Infos zur Anmeldung am Ende). Mit ihrem neuen Buch legt Friedrichs die Finger in verschiedene Wunden.

Frage: Deutschland hält sich für chancengleicher und sozialer als es ist. Wie ungleich ist Deutschland wirklich?

Julia Friedrichs: Die Chancenungleichheit ist neben der Vermögensungleichheit das größte deutsche Manko. Die Chance auf Aufstieg ist geringer als in den meisten anderen europäischen Ländern – und sie ist auch gesunken im Vergleich zu den 80er Jahren. Die eigenen Eltern zu übertreffen – unsere bescheidene Variante des „American Dream“ – gelingt nur 50 Prozent der Menschen. Außerdem gelingt es nicht da, wo es wirklich nötig wäre. Die Uni Bremen weist nach, wie sich Aufstiegsmobilität in Deutschland sogar reduziert hat. Das ist eines der ganz großen Probleme in Deutschland.

Was und wer ist die denn die neue „Working Class“?

Das sind Menschen, die allein aus ihrer Arbeit heraus leben müssen. Pflegekräfte, Reinigungspersonal, Beschäftigte in der Gastronomie, im Handel und Lieferdiensten, aber auch Menschen mit Honorarverträgen, befristeten Verträgen, ohne Tarifbindung. Nur das, was sie verdienen, das haben sie zur Verfügung. Aber eben kein Vermögen, Eigentum oder andere Anlagen, aus denen sie Einkünfte erzielen.

Sie müssen einfach von ihrem Arbeitseinkommen leben und können sich auch keine Rücklagen aufbauen. Sie sind darauf angewiesen, dass am Ende des Monats noch genug Geld zum Leben übrig ist. Das betrifft in Deutschland etwa die Hälfte der Menschen. Wenn wir das mit anderen Ländern vergleichen, steht Deutschland schlecht da. Wir sind da eher auf dem Niveau osteuropäischer Länder und nicht auf dem von Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz oder den skandinavischen Ländern, mit denen wir uns sonst eher vergleichen.

Das ist in den Wirtschaftsdaten sehr auffällig und da hat sich auch nichts getan, obwohl wir ein Boom-Jahrzehnt hatten und die Erwerbstätigenzahlen massiv zugenommen haben. Es arbeiten so viele Menschen wie nie zuvor und sie arbeiten auch so viel wie nie zuvor. An der eigenen Anstrengung kann es nicht liegen, aber trotzdem ist es nicht gelungen, die ärmere Hälfte in die Lage zu versetzen, sich eine Rücklage aufzubauen.

Warum sind Vermögen – oder besser „Rücklagen“ – denn so wichtig?

Rücklagen sind es, die einen schützen vor den Unfällen den Lebens: Jobverlust, Krankheit, Trennung oder einer Pandemie. Wenn man nichts auf dem Konto hat, ist sofort Alarm in all diesen Situationen, wenn das Arbeitseinkommen wegbricht. Sie können nicht einfach mal drei Monate überbücken – oder ein ganzes Jahr wie bei Corona.

Der Arbeitsmarkt wird immer flexibler, wir sehen uns immer mehr Brüchen gegenüber und müssen immer häufiger umdisponieren. Wenn man gar kein Vermögen hat, hat man eine schlechte Position und ist sofort in der Defensive. Daher so wichtig, dass die Menschen auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt diesen Puffer haben, dass sie selbstbestimmt entscheiden können, noch mal was anderes zu machen, ich ziehe noch mal um, ich mache noch mal eine andere Ausbildung, um einfach selbst Herrin oder Herr des eigenen Lebens zu sein.

Woran liegt es, dass es so wenig thematisiert wird und wir eine so undurchlässige Gesellschaft sind?

Die Working Class wie ich sie beschreibe, ist ganz lange aus der Diskussion verschwunden. Wir haben über Armut geredet, das durchaus. Bei der Einführung von Hartz IV ging es durchaus viel um Armut. Wenn wir über die Mitte reden, dann reden wir über die obere Mittelschicht. Dann bezeichnen sich Menschen als Mitte – als Friedrich Merz sich als Mittelschicht bezeichnet hat, haben wir alle gelacht. Und auch Olaf Scholz hat sich als Mitte bezeichnet. Sie sind statistisch alles, nur nicht Mitte. Die gehören zu den oberen 10 bis 15 Prozent. Das ist die Gruppe, die wir sehen in Diskussionen, die das Land deutet, die es in politischen Parteien repräsentieren. Die Menschen, die ich als Working Class beschreibe, kommen darin gar nicht vor.

Die Selbstwahrnehmung ist sehr trügerisch in Deutschland – die obere Mitte schätzt sich ärmer ein, die Ärmeren schätzen sich weiter oben stehend ein. Lange fehlten uns die Datengrundlagen – vor allem am oberen Ende, seit die Vermögenssteuer ausgesetzt wurde, hatten wir keine gute Datengrundlage. Dies hat sich zum Glück geändert. Jetzt haben wir neue Studien – da verschiebt sich mittlerweile der Diskurs. Seit dem vergangenen Jahr haben wir eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die die sehr Vermögenden gut schätzt. Eine solide Datengrundlage ist da wichtig.

Und wenn wir über diese Fragen sprechen, müssen wir sehen, ob, die, die für diese Gruppen sprechen, wirklich dazu gehören oder zu einem anderen sozialen Spektrum. Und drittens sind alle Gruppen, die die Working Class vertreten könnten, in einer Schwächephase: Die Gewerkschaften, die SPD oder auch z.B. die Katholische Soziallehre. Sie waren einmal eine laute Stimme für diese Gruppe, und darauf pochend, dass Menschen, die einfache Arbeit leisten, auch Vermögen aufbauen müssen. Aber diese Gruppen haben sich nicht mehr unverrückbar an ihre Seite gestellt.

Außerdem sehen wir ein Auseinanderklaffen von Belegschaften – durch Dienstleister, Outsourcing, Honorarverträge, Tätigkeit in kleinen Subfirmen etc. – daher gibt es nicht mehr so etwas wie eine starke Kolleg*innenschaft, wo man sich gemeinsam als Karstädter, Siemensianer etc. definiert. Da gibt es die große Belegschaft nicht mehr. Aber auch die Menschen selber tragen dazu bei: In der Gruppe, die ich beschreibe, wird viel zu wenig gewählt. Wer nicht wählt, der hat das Problem, dass sich die Parteien dann auch nicht für sie einsetzen.

Ungleichheit kann auch Ansporn sein – finden Neoliberale. Ist sie noch Ansporn oder nur noch unfair?

Ungleichheit kann Ansporn im Wettbewerb sein, aber muss so gestaltet sein, dass es wirklich Wettbewerb ist. Doch die Ungleichheit der Vermögen ist gekoppelt damit, dass es der unteren Hälfte überhaupt nicht gelingt, etwas aufzubauen. Das hat uns in eine Situation gebracht, wo von fairem Leistungswettbewerb nicht mehr die Rede sein kann.

Wenn in einem Rennen einer 200 Meter vor mir startet, spornt mich das an. Aber wenn einer fünf Runden vor mir startet und ich merke, dass ich das nicht mehr einholen kann, spornt mich das nicht mehr an und ich trotte vielleicht hinterher.

Genau in diese Gefahr geraten wir, wenn ich merke, dass ich aus eigener Anstrengung heraus, egal was ich tue, es nicht schaffe, etwas aufzubauen. Die Menschen, die ich in dem Buch begleitet habe, strengen sich extrem an und geben wirklich alles. Und wenn sie in Schwierigkeiten geraten, legen sie noch eine Schüppe drauf. Aber wenn sie im Laufe des Lebens merken, dass das zu nichts führt und ich nicht vorankomme, kann das dazu führen, dass man bei diesem Wettbewerb nicht mehr mitmacht.

Und es kann dazu führen, dass man wie zum Beispiel in der Pflege immer weniger Menschen findet, die dies unter diesen Rahmenbedingungen noch machen wollen. Dann haben wir alle ein Problem. Dann pflegt, reinigt oder liefert niemand mehr. Oder wir haben eine so hohe Fluktuation, dass die Qualität der Arbeit darunter leidet. Ich finde den Kapitalismus ein überzeugendes System, aber er muss sich selber ernst nehmen. Er kann nicht behaupten, es ist ein Leistungswettkampf und dann ist es keiner. Wenn das viele wüssten, hätten wir viel weniger Teilnehmende an diesem Wettbewerb.

Wie sähe Deutschland aus, wenn die Working Class so schlecht arbeiten würde, wie sie bezahlt wird?

Friedrichs: Man würde es sofort merken. Die Working Class tut die Jobs, wo man am Abend merkt, ob sie erledigt wurden oder nicht. Das können nicht alle Berufsgruppen von sich sagen. Die Working Class tut oft Jobs, wo es nicht so ist. Da werden keine Busse gefahren, keine Menschen gepflegt, keine Pakete verteilt, es wird nicht gereinigt, kein Brot gebacken und verkauft oder andere Lebensmittel. Das ist uns vor einem Jahr ja allen aufgefallen unter dem Begriff der Systemrelevanz. Gerade die unteren Einkommensgruppen leisten diese Jobs, ohne die nichts funktioniert. Ob daraus Konsequenzen gezogen werden, das wird sich im Wahlkampf zeigen.

Die Forderung nach einem höheren Mindestlohn ist längst überfällig. Ein Mindestlohn macht nur dann Sinn, wenn jemand Vollzeit arbeitet und dann ohne Hilfe des Staates davon leben kann – und auch im Alter von seiner Rente. Sonst finde ich das Prinzip des Mindestlohns etwas absurd. Ein Mindestlohn von 12 Euro würde vielen Menschen aus der Working Class in den systemrelevanten Berufen nützen, weil wir wissen, dass zehn Millionen Menschen unter 12 Euro pro Stunde verdienen.

Aber 12 Euro sind da absolute Minimum – und es ändert sich nichts an der Frage, warum diese Berufe, ohne die nichts läuft, so schlecht bezahlt sind. 12 Euro sind nicht der Lohn, die man für diese Art der Tätigkeit „verdient“ hat. Wenn deren Berufe so systemrelevant sind, müssen sie ganz anders bezahlt werden. Auf der anderen Seite gibt es Berufe, in denen man zu viel verdient und wo es sich mir nicht erschließt, warum sie so viel „wert“ sind. Wer mal mit einem Notar zu tun hatte, der kennt diese Fragezeichen, wenn man die Gebührenrechnung bekommen hat.

Das heißt nicht, dass sich das bei jemandem, der ein Mehr in Bildung investiert hat, nicht auch im Lohn widerspiegelt. Aber die Verhältnisse sind aus den Fugen geraten. In den 80er-Jahren verdiente ein Chef in einem DAX-Konzern das 14-Fache eines durchschnittlichen Angestellten. Jetzt ist es 50-al so viel. Irgendwann ist ein Limit erreicht, wo nicht mehr begründen kann, dass jemand 50- oder 100-mal so toll ist wie andere. Aber es gibt auch Verhältnismäßigkeiten. Der Chef soll mehr kriegen – klar. Aber die Frage ist, wieviel mehr.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden viele rechtliche und kulturelle Ungleichheiten bekämpft, was gut ist. Wurde die sozio-ökonomische Dimension der Benachteiligung vergessen? Klassismus als Diskriminierungsform findet sich zumindest nicht im Antidiskriminierungsgesetz …

Friedrichs: Ich finde es gut, dass wir anfangen darüber zu reden, dass auch die soziale Herkunft ein Auslöser für Diskriminierung sein kann. Mich hat es oft auch gestört, sich nur auf sexuelle oder kulturelle Identität zustürzen, was zwar total wichtig ist. Aber wenn wir auf die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen schauen und das große Ziel ist, die Parität bei der Besetzung von Aufsichtsräten zu erreichen, ist das zwar gut und richtig, aber nur ein Symbol.

Das ist eine Politik für gut ausgebildete und gut verdienende Frauen. Sie nutzt den vielen Frauen im Niedriglohnsektor erst mal gar nichts – und der Niedriglohnsektor, der ist extrem weiblich. Das ist eine Achillessehne dieser Identitätsdiskussion, wie wir sie in dem vergangenen Jahr vielfach geführt haben. Aber es wäre falsch, das gegeneinander auszuspielen, was ja vielfach gemacht wird.

Wie kann man einen solidarischen oder solidarischeren Gedanken entwickeln, der die neue Working Class vereint oder verbindet?

Friedrichs: In dem man den Menschen klarer macht, dass sie alle in einem Boot sitzen. Auch der Musikschullehrer, den ich begleitet habe, hat bis zum Lesen des Buches nie gedacht, dass er so viel gemeinsam hat mit dem Menschen, der die U-Bahnhöfe reinigt. Sie ähneln sich, weil sie exakt dieselben Probleme haben, weil das Geld nicht für den nächsten Monat reicht oder sie nicht wissen, wie es Kindern gehen wird. Das Wohnen kommt als große vereinende Frage dazu.

Die Sicherheit und die Höhe des Lohnes, wie geht es mit den Kindern weiter und könnt ihr euch eure Wohnung noch leisten – da habe ich das Gefühl, dass diese Fragen fast alle betreffen und alle umtreiben. Diese Fragen müsste man angehen und abräumen – aber das sind lösbare Probleme. Wir haben das alles in der Hand, aber nicht in so einem Kleinklein. Wir können da keine kleinen Schräubchen mehr drehen. Die Menschen haben dadurch das Gefühl, dass es so nicht weiter geht.

Was müssten wir also tun, um das größere Rad zu drehen?

Friedrichs: Wir müssen es eher wie Joe Biden machen und jetzt etwas ausrufen: Der will in den 2020er Jahren die, die in den vergangenen Jahrzehnten Federn gelassen haben, in den Mittelpunkt stellen. Er will für sie und ihre Kinder gute Arbeit, gutes Gehalt und gutes Wohnen erreichen. Da werden sich viele Menschen wiederfinden – so unterschiedlich ihre Biografien auch sind.

Der Staat spielt dabei eine große Rolle – denn viele Aufträge im Niedriglohnsektor werden vom Staat vergeben. So müsste der Staat die Jobs in der Pflege an den Tarif knüpfen. Da, wo ich als Auftraggeber direkten Zugriff habe, würde sich viel verändern. Der Staat müsste Vorbild sein. Dann würden viele Menschen dort hingehen und Arbeitgeber in anderen Bereichen in Zugzwang bringen. Das gilt auch für die Kommunen: Outsourcing und Fremdvergabe waren Fehler – die Menschen wieder zurückzuholen und in die Tarifbindung bringen, würde Verbesserungen bringen und auch Aufstiegschancen.

Einladung zur Online-Lesung am 10. Juni 2021, von 18 bis 20 Uhr

Julia Friedrichs: WORKING CLASS – Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können.

Ort: digital über ZOOM, Link wird nach der Anmeldung verschickt

Anmeldung bitte bei: Lena Berentzen l.berentzen@awo-dortmund.de

Eine gemeinsame Initiative des Projektes ‚Zukunft mit Herz gestalten!‘

und der Integrationsagentur des AWO Unterbezirks Dortmund.

Reaktionen

Im Rahmen der Kampagne „Alles Klasse hier…!?“ lädt das AWO-Projekt ‚Zukunft mit Herz gestalten!‘ ein zum interaktiven Online-Vortrag: Klassismus- Was ist das? Wie kann man was dagegen tun? (PM)

Im Rahmen der Kampagne „Alles Klasse hier…!?“ lädt das AWO-Projekt ‚Zukunft mit Herz gestalten!‘ ein zum interaktiven Online-Vortrag: Klassismus- Was ist das? Wie kann man was dagegen tun?

Starten wir alle mit fairen Chancen ins Leben? Nein. Denn Mittel wie Geld, Häuser und anderer Besitz sind sehr ungleich verteilt. Das gilt auch für Dinge, die man nicht anfassen kann, z. B. Bildung und Ansehen.

Die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, beeinflussen, wie wir aufwachsen (in Armut oder Reichtum, in der Stadt oder auf dem Land), wieviel Anerkennung wir erfahren, was für ein Umfeld uns prägt und ob und wie wir unser Leben selbstständig gestalten können – all das zusammen nennt sich soziale Herkunft. Sie bestimmt unseren Weg im Leben.

Im Vortrag wird beleuchtet, wie Klassismus

soziale Ungleichheit unsichtbar macht, und immer wieder herstellt,

Lebensweisen von Menschen mit wenig Geld und Bildung abgewertet werden,

arme Menschen für ihre Situation selbst verantwortlich gemacht werden – anstatt die

Bedingungen für alle zu verbessern.

Es wird erläutert, wie Klassismus sich mit anderen Diskriminierungsformen (z. B. Rassismus und Sexismus) doppelt und was das bewirkt. Auch werden Handlungsoptionen vorgestellt, um klassistische Diskriminierung erkennen und unterbrechen zu können. Im Anschluss gibt es Raum für Fragen und Diskussionen.

Referentin Naemi Eifler ist Anti-Klassismus- und social-justice-Trainerin.

Termin: Donnerstag, 24. Juni, 17-19 Uhr

Anmeldungen bitte bis zum 17. Juni an: l.berentzen@awo-dortmund.de

(Link zur Teilnahme wird vorab verschickt)

Eine Initiative des Projektes ‚Zukunft mit Herz gestalten!‘

awo-dortmund.de/zukunft-mit-herz