In Nordrhein-Westfalen wurden 2024 insgesamt 526 Fälle rechter, rassistischer, antisemitischer und menschenfeindlicher Gewalt dokumentiert – so viele wie noch nie. Die Beratungsstellen OBR und BackUp sprechen von einer enthemmten Eskalation und kritisieren die große Diskrepanz zur offiziellen Statistik. Für viele Betroffene hat die Gewalt tiefgreifende persönliche Folgen.

Enthemmung und Eskalation rechter Gewalt

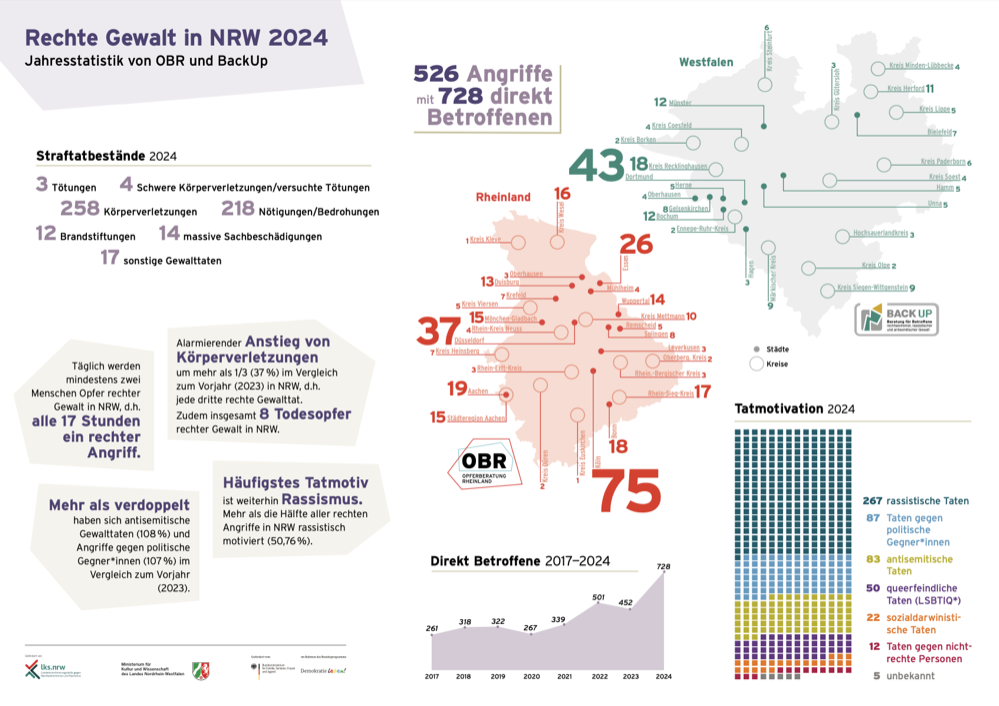

Im Jahr 2024 registrierten die Opferberatung Rheinland (OBR) und die Betroffenenberatung BackUp in NRW 526 Angriffe mit 728 direkt Betroffenen – ein Anstieg um rund 48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Fabian Reeker, Projektleiter der OBR, spricht von einem „erschreckenden Höchststand rechter Gewalttaten in NRW“. Die Gewalt sei brutaler geworden, das zeige sich auch in der erhöhten Nachfrage nach Beratung.

Die Beratungsstellen dokumentierten 265 Körperverletzungen, 12 Brandstiftungen und acht Todesopfer – so viele wie nie zuvor. „Tötungsdelikte sind Ausdruck einer maximalen Eskalation – sie machen deutlich, dass rechte Gewalt in NRW lebensbedrohlich ist“, erklärt Sabrina Hosono von der OBR. Auch gegen Musliminnen, Schwarze Menschen, jüdische Personen und politische Gegnerinnen habe die Gewalt deutlich zugenommen.

„Wir beobachten seit Jahren, dass antisemitische Gewalt in ihrer Häufung wie auch in ihrer Enthemmung zunimmt – und dabei längst nicht mehr nur Randphänomen ist“, sagt Katherina Savchenka von der OBR. Gewalt gegen LSBTIQ+-Personen bleibt auf hohem Niveau, ebenso wie gezielte Übergriffe auf wohnungslose Menschen. „Insbesondere bei Taten gegen Wohnungslose ist eine enthemmte Gewalt zu beobachten, die oftmals unaufgeklärt bleibt. Menschen wurden beispielsweise während des Schlafens brutal attackiert und angezündet“, so Thomas Billstein von BackUp.

Regionale Schwerpunkte und öffentliche Räume

Besonders viele Angriffe ereigneten sich im Rheinland, insbesondere in städtischen Gebieten. Laut den Beratungsstellen konzentrieren sich die Taten dort, wo gesellschaftliche Vielfalt auf fest verankerte Ausgrenzung trifft. Öffentliche Räume wie Straßen, Bahnen oder Demonstrationen waren 2024 wieder häufiger Tatorte.

„Es ist besorgniserregend, dass Köln auch bei Gewalt gegen LSBTIQ+ Personen den landesweiten Höchstwert markiert – sowohl absolut als auch anteilig“, warnt Hannah Richardy von der OBR. Rechte Täter*innen wollen laut ihr nicht nur verletzen, sondern gezielt Unsicherheit erzeugen. Die Angriffe haben demnach auch symbolischen Charakter und schüchtern ganze Communities ein.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl rechter Gewalttaten im Rheinland um über 70 Prozent gestiegen. In mehr als der Hälfte aller erfassten Orte haben sich die Vorfälle mindestens verdoppelt.„Diese Dynamik ist erschütternd – sie zeigt, dass rechte Gewalt längst kein Randphänomen ist. Sie ist Alltag“, erklärt Asal Kosari von der OBR. Viele Betroffene berichten zudem, dass sie in der Öffentlichkeit keine Hilfe von Umstehenden erhielten – das verschärfe das Gefühl von Ohnmacht und Unsicherheit.

Offizielle Statistik bildet Ausmaß nicht ab

Zwischen den Zahlen der Beratungsstellen und den offiziellen Angaben klafft eine große Lücke. Während die Opferberatungen 526 Angriffe zählten, dokumentierte der Verfassungsschutz NRW im selben Zeitraum nur 154 rechte Gewalttaten und 83 Bedrohungen. Die Abweichung ist seit Jahren bekannt – und bleibt problematisch.

„Wenn immer wieder selbst angezeigte Gewalttaten, in denen eindeutige Hinweise auf ein rechtes Tatmotiv vorliegen, keinen Eingang in die PMK-rechts Statistik finden, dann ist das nicht nur ein Erfassungsdefizit, sondern eine systematische Verschleierung des tatsächlichen Ausmaßes rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt“, sagt Fabian Reeker (OBR).

Die Beratungsstellen kritisieren, dass viele Angriffe nicht als politisch motiviert anerkannt werden. Dies erschwert nicht nur die Sichtbarkeit des Problems, sondern auch politische und gesellschaftliche Gegenmaßnahmen. Die Diskrepanz untergräbt zudem das Vertrauen der Betroffenen in staatliche Institutionen und deren Problembewusstsein.

Dauerhafte Unsicherheit und politische Forderungen

Viele Betroffene ziehen sich zurück, meiden öffentliche Räume oder denken sogar darüber nach, Deutschland zu verlassen. „Ratsuchende, die von Rassismus betroffen sind, berichteten uns vermehrt, dass sie ernsthaft darüber nachdenken, Deutschland zu verlassen. Ausschlaggebend ist dabei nicht allein die offen rassistische Rhetorik der AfD, sondern vor allem, dass diese zunehmend von anderen Parteien übernommen und gesellschaftlich normalisiert wird““, sagt Nils J. von BackUp.

„Auch in NRW mehren sich Zustimmungswerte für extrem rechte Positionen“, ergänzt Sabrina Hosono von der OBR. Die Gewalt sei nicht nur Folge rechter Hetze, sondern auch eines gesellschaftlichen Klimas, in dem menschenfeindliche Rhetorik zunehmend normalisiert werde. Für Betroffene bedeute das existenzielle Bedrohung und ein dauerhaftes Unsicherheitsgefühl.

Die Beratungsstellen fordern mehr politische Unterstützung und eine verlässliche Finanzierung ihrer Arbeit. „NRW muss spezialisierte Opferberatungsstellen verlässlich und dauerhaft finanzieren“, so Fabian Reeker abschließend. Auch zivilgesellschaftliche Anlaufstellen müssten gestärkt werden – als dauerhafte Verpflichtung, nicht nur in Form kurzfristiger Projektförderung.

Reaktionen

Dortmunder hetzte gegen Menschen mit Migrationshintergrund und verletzte einen Bekannten (PM)

Ein 40-jähriger Dortmunder fiel am Dienstagnachmittag (20.5.2025) in der Innenstadt in einer U-Bahn auf, da er sich verbal aggressiv gegenüber Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund verhielt. Der Tatverdächtige ist der Polizei wegen diverser Delikte bekannt. Er hält sich in einer Drogen- und Trinkerszene auf.

Der 40-Jährige und ein Begleiter (53) stiegen an der Haltestelle Westentor aus. Die beiden wollten scheinbar mit dem Fahrstuhl zur Oberfläche fahren. Als ein derzeit unbekannter Mann ebenfalls den Fahrstuhl betreten wollte, beleidigte der Dortmunder diesen wiederholt und bedrohte ihn vermutlich mit einem Messer. Augenscheinlich hat auch dieser Mann einen Migrationshintergrund. Der Mann ging davon.

An der Oberfläche angekommen, schlug der 40-jährige unvermittelt gegen den Hinterkopf des Begleiters. Dabei kam es auch zu einem Schlag mit einer Bierflasche gegen den Oberkörper des Begleiters. Die genauen Umstände der Tat sind derzeit Teil der Ermittlungen. Der 53-jährige stürzte zu Boden und erhielt ein bis zwei Fußtritte gegen den Kopf, vor denen er sich mit erhobenen Armen teilweise schützen konnte. Der Angreifer entfernte sich.

Der 53-Jährige verständigte die Polizei, die den Tatverdächtigen auf der Rheinischen Straße vorläufig festnahm und ins Polizeigewahrsam einlieferte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.

Die Polizei sucht den unbekannten Mann, der an der Haltestelle Westentor beleidigt und mutmaßlich mit dem Messer bedroht wurde und bittet ihn oder weitere Zeugen, unter Tel. 0231/132 7441 die Kriminalwache anzurufen.

Gemeinsam gegen Rassismus: Neue Perspektiven, neue Narrative im Keuning-Haus entwickeln (PM)

Am Mittwoch, 28. Mai, findet im Keuning.haus die Kick-off-Veranstaltung des Projekts „Fair-stehen. Fair-ändern. Fair-bünden: Impulse für Dialog und gesellschaftliches Zusammenleben“ statt. Das Programm startet um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

Unter dem Titel „Gemeinsam gegen Rassismus: Neue Perspektiven, neue Narrative“ soll ab 17 Uhr ein offener Austausch in kleinen Gruppen von und mit (post-)migrantischen Communities stattfinden. Bei dieser interaktiven Kick-off-Veranstaltung sollen Menschen zusammenkommen, die gemeinsam aktiv werden wollen. Dabei wird erkundet, welche Ansätze bereits existieren und welche neuen Ideen entwickelt werden können. Ab 20 Uhr gibt es Livemusik.

Veranstaltende: Multikulturelles Forum e.V. in Kooperation mit Keuning.haus, Planerladen und Train of Hope e.V.

Mehr Infos und Veranstaltungsflyer zum Kick-Off: https://www.multikulti-forum.de/system/files/document/Flyer%20Zusammen%20Fair_Kick-Off.pdf

CSD 2025: ver.di fordert Betriebsvereinbarungen zum Schutz vor homo-, bi- und transfeindlichen Übergriffen in der Arbeitswelt (PM)

Der Christopher Street Day (CSD) steht auch in diesem Jahr im Zeichen von Sichtbarkeit, Akzeptanz und Gleichberechtigung für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intersexuelle sowie queere Menschen (LSBTIQ*). ver.di setzt sich klar und deutlich dafür ein, dass Vielfalt nicht nur privat, sondern auch in der Arbeitswelt gelebte Realität ist.

„Das Recht auf ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld ist gerade in Zeiten politischer Polarisierungen unabdingbar, um ein friedliches Miteinander im Arbeitsalltag zu gewährleisten. Wir fordern daher verbindliche Betriebsvereinbarungen zum Schutz vor homo-, bi- und transfeindlichen Übergriffen sowie Aus- und Weiterbildungen für Beschäftigte und das Management zum Thema Vielfalt und Inklusion“, sagte der stellvertretende Landesbezirksleiter Frank Bethke.

Zur Anerkennung und Sichtbarkeit in Nordrhein-Westfalen gehöre es auch, dass Beschäftigte von ihren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern dabei unterstützt werden, wenn sie ihr Unternehmen als inklusiv in der Öffentlichkeit darstellen, beispielsweise bei der Teilnahme an CSD-Paraden. „Hier erwarten wir insbesondere vom Staat und seinen Institutionen, dass sie ihrer Verantwortung für unsere Demokratie nachkommen und beim Schutz von Minderheiten voranschreiten“, so Bethke.

Immer häufiger kommt es auch in Städten und Regionen in Deutschland vor, dass sich Gruppierungen formieren, die Vielfalt und Menschenrechte infrage stellen und angreifen. „Eine wachsende Intoleranz darf aber nicht zur Normalität werden. Deshalb rufen wir alle unsere Mitglieder und auch die politisch Verantwortlichen sowie die Arbeitgeberseite in NRW dazu auf, klare Kante gegen jede Form von Homo-, Trans- und Queerfeindlichkeit zu zeigen und sich an den diesjährigen CSD-Aktivitäten vor Ort zu beteiligen“, appelliert Bethke.

Neben bereits vergangenen Veranstaltungen beteiligt ver.di NRW sich in diesem Jahr unter anderem an der CSD-Demo in Köln (Sonntag, 06.07.2025) sowie an der CSD-Demo in Duisburg (Samstag, 26.07.2025). Darüber hinaus sind kleinere Aktionen auf weiteren Paraden geplant – oft in Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen des DGB in den Regionen