In dieser Rubrik fassen wir alle Mitteilungen und Kurzinformationen zu den Entwicklungen und Angeboten der Dortmunder Hochschulen zusammen. Die Inhalte umfassen sowohl Informationen zu Forschungen und wissenschaftlichen Projekten als auch zu Veranstaltungen, Förderungen, Personalpolitik und vieles mehr.

Hinweis: Wenn Sie auf die Fotostrecke gehen und das erste Bild anklicken, öffnet sich das Motiv und dazu das Textfeld mit Informationen – je nach Länge des Textes können Sie das Textfeld auch nach unten „ausrollen“. Je nachdem, welchen Browser Sie benutzen, können evtl. Darstellungsprobleme auftreten. Sollte dies der Fall sein, empfehlen wir, den Mozilla Firefox-Browser zu nutzen.

Der Rhino 4, die vierte Generation des Rennwagens der Fachhochschule Dortmund, wurde beim Rollout für die Saison 2025 mit markantem Heck- und Frontflügel vorgestellt. Ein Jahr lang arbeitete das studentische Race-Ing. Team an der aerodynamischen Verbesserung. Jedes Jahr bauen angehende Ingenieur:innen der FH einen neuen Wagen, um bei der Formula Student international anzutreten. Ziel ist es stets, den Wagen effizienter und schneller zu machen. Durch Gewichtsreduktion – unter anderem ein vier Kilogramm leichteres Chassis, ein aus Carbon statt Stahl gefertigtes Fahrwerk sowie ein nahezu halbiertes Tankvolumen – ist der neue Rhino trotz zusätzlichem Gewicht durch den Heckflügel insgesamt leichter als der Vorgänger. Simulationen zum neuen Aero-Package zeigen vielversprechende Ergebnisse. Der erste große Test erfolgte bei der Formula Student in Österreich, ein weiterer ist bei der Formula Student Alpe Adria in Kroatien geplant. Neben Geschwindigkeit und Beschleunigung zählen bei den Wettbewerben auch Kostenstruktur, Bauteile und ein Businessplan. Das Business-Team der FH entwickelte dafür eine Leistungs-App für Hobby-Rennfahrer, die mit großen Rennstrecken in Deutschland kompatibel ist. Damit will das Team den ersten Platz aus der Vorsaison verteidigen. Das Race-Ing. Team besteht aus Studierenden verschiedener Fachrichtungen, die ihre Arbeit neben dem Studium leisten, unterstützt von der FH Dortmund durch Werkstätten und finanzielle Mittel. Getestet wird der Wagen auf der LaSiSe-Teststrecke in Selm.

Seit 2021 promovieren Nachwuchswissenschaftler:innen an der TU Dortmund im Graduiertenkolleg (GRK) 2624 „Biostatistische Methoden für hochdimensionale Daten in der Toxikologie“. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) verlängert das Programm um weitere 4,5 Jahre und fördert es ab Oktober 2025 mit 4,2 Millionen Euro. Sprecher ist Prof. Jörg Rahnenführer von der Fakultät Statistik der TU Dortmund. Das Kolleg vereint Statistiker:innen der TU Dortmund, der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und der Universität zu Köln mit Toxikolog:innen des Leibniz-Instituts für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo) und des Leibniz-Instituts für Umweltmedizinische Forschung (IUF) in Düsseldorf. Insgesamt werden über beide Förderphasen 30 Promotionsstellen finanziert. Ziel ist es, statistische Methoden für Anwendungen in der pharmakologischen und Umwelt-Toxikologie zu entwickeln. Dabei stehen hochdimensionale Daten im Fokus, etwa Genexpressions- oder SNP-Daten, die wichtige Hinweise auf gesundheitliche Risiken durch chemische Stoffe liefern können. Die Promovierenden entwickeln unter anderem Verfahren zur Bestimmung der minimal-effektiven Dosis von Medikamenten oder zur Identifikation empfindlicher Bevölkerungsgruppen. Zusätzlich sammeln sie Praxiserfahrungen in Laboren oder bei Industriepartnern und erweitern ihr Wissen in statistischem Lernen und Künstlicher Intelligenz. Ein Workshop mit dem Institut für Journalistik der TU Dortmund vermittelt Grundlagen der Wissenschaftskommunikation.

Zum Tag der offenen Tür der FH Dortmund kamen Studieninteressierte und Besucher:innen, um das Hochschulleben näher kennenzulernen und selbst aktiv zu werden. Mit einem Rekordangebot von fast 240 Programmpunkten aus allen acht Fachbereichen konnten die Gäste an Labor- und Werkstattführungen teilnehmen, Experimente durchführen und Kurzvorlesungen wie „Chip Chip Hurra“ oder „Keine Angst vor dem Blitz!“ besuchen. Bei sommerlichen Temperaturen sorgten der AStA mit einer Slush-Eis-Maschine und eine Cocktailbar der Studierenden für Erfrischung und Austausch. Besonders geschätzt wurde die Möglichkeit, direkt mit Professor:innen ins Gespräch zu kommen – ein Aspekt, der gemeinsam mit dem hohen Praxisbezug viele Schüler:innen von einem Studium an der FH Dortmund überzeugt. Die Studienberatung war an allen drei Standorten vertreten, unterstützte bei der Wahl des Studiengangs und führte Interessierte über den Campus. Ergänzend präsentierten der Familienservice, der Career-Service, der Hochschulsport sowie das Gesundheitsmanagement ihre Angebote rund ums Studium.

Wer den Tag der offenen Tür an der FH Dortmund verpasst hat, muss nicht ein ganzes Jahr warten. Das Team der Studienberatung ist stets bei allen Fragen ansprechbar, die Fachbereiche bieten Schnuppertage und Lehrende der FH gehen an die Schulen. Der Schüler:innen-Campus ist zudem ein digitales Angebot, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen: www.fh-dortmund.de/schuelercampus

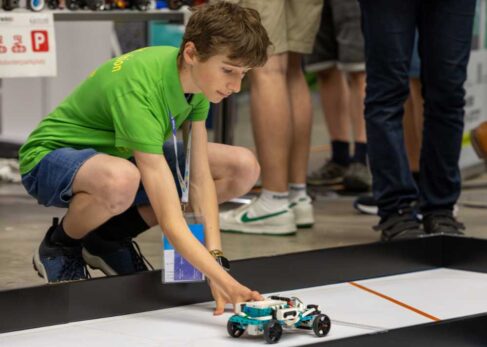

Die Westfalenhallen Unternehmensgruppe wurde im Rahmen des Deutschlandfinales der World Robot Olympiad (WRO) vom Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. als „Partner der Saison“ ausgezeichnet. Damit würdigt der Veranstalter die langjährige und besondere Unterstützung des internationalen Roboterwettbewerbs durch den Messe- und Eventstandort Dortmund. Bereits 2022 war die Messe Dortmund Austragungsort des WRO-Weltfinales mit rund 2.500 Teilnehmenden und Gästen aus 73 Nationen. Im Jubiläumsjahr zum 100-jährigen Bestehen der Westfalenhallen kehrte die WRO mit dem größten deutschen Finale erneut dorthin zurück – genau zehn Jahre nach dem letzten nationalen WRO-Finale in Dortmund. Rund 450 Kinder und Jugendliche präsentierten in 130 Teams ihre Roboterlösungen zum Motto „The Future of Robots“. Mehr als 3.000 Besucher:innen, darunter etwa 2.000 Tagesgäste aus der Region, erlebten das Event und das begleitende Rahmenprogramm. Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe, betont die Bedeutung der Veranstaltung für den Standort und freut sich, im Jubiläumsjahr erneut Gastgeber für ein zukunftsorientiertes Format zu sein. Markus Fleige, Vorsitzender von TECHNIK BEGEISTERT e.V., lobt die Partnerschaft als Beispiel für nachhaltiges Engagement und wertvolle Unterstützung der Bildungsarbeit sowie die professionelle Zusammenarbeit mit den Westfalenhallen.

Das vom Land Nordrhein-Westfalen geförderte Projekt „ALepa.nrw“ stellt digitale, praxisnahe Lehr- und Lernmaterialien für die physikalisch-technische Grundlagenausbildung in Physik und Elektrotechnik bereit. Entwickelt von Lehrenden an sechs NRW-Hochschulen, ermöglichen die Inhalte ein flexibles, individuelles Lernen in Hochschullehre und Selbststudium. Die Materialien decken Themen wie Mechanik, Kinematik, Wärmelehre, Schwingungen, elektrische Felder, Gleich- und Wechselstrom sowie Halbleiter ab und stehen offen lizenziert über das Landesportal ORCA.nrw zur Verfügung. Das Projekt zielt darauf ab, das Studium moderner und zugänglicher zu gestalten und die Attraktivität technischer Studiengänge angesichts des Fachkräftemangels zu erhöhen. Die didaktisch fundierten Lernsequenzen eignen sich sowohl für den Präsenzunterricht als auch für digitales Lernen. Projektleiterin Prof. Dr. Inga Saatz von der FH Dortmund betont die Bedeutung des Angebots für eine zeitgemäße Lehre. Das Projekt wurde im Rahmen der OERContent.nrw-Initiative gefördert, der bislang größten bundesweiten Förderlinie für offene Bildungsressourcen. Seit 2019 wurden durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW und die Digitale Hochschule NRW insgesamt 47 Projekte mit 27 Millionen Euro unterstützt. Markus Deimann, Geschäftsführer von ORCA.nrw, hebt die Qualität der geförderten Materialien hervor. Hochschulen, Berufskollegs sowie Lehrkräfte und Studierende profitieren gleichermaßen von den kostenfrei zugänglichen, qualitätsgesicherten Inhalten.

Das Deutschlandfinale der World Robot Olympiad in der Westfalenhalle Dortmund war ein großer Erfolg. Rund 450 Kinder und Jugendliche in 130 Teams präsentierten unter dem Motto „The Future of Robots“ ihre kreativen und innovativen Roboterlösungen und begeisterten über 3.000 Besucher:innen. Mehr als 1.000 Gäste reisten gemeinsam mit den Teams aus ganz Deutschland an, etwa 2.000 Tagesgäste kamen aus Dortmund und Umgebung. Neben dem Wettbewerb bot ein MINT-Rahmenprogramm mit zwölf Mitmachständen und Workshops spannende Einblicke in Technik und Robotik. Am Ende des zweitägigen Events qualifizierten sich 22 Teams für die internationalen Wettbewerbe der World Robot Olympiad: das Europafinale im September 2025 in Slowenien und das Weltfinale im November 2025 in Singapur. Markus Fleige, Vorsitzender von TECHNIK BEGEISTERT e.V., betonte die große Resonanz und die Bedeutung der WRO für die Förderung junger Talente und die Inspiration für MINT-Berufe. Der Verein dankte allen Teilnehmer:innen, rund 100 ehrenamtlichen Helfer:innen sowie zahlreichen Partner:innen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die das Event ermöglichten. Unterstützt wurde die Veranstaltung von lokalen Partnern wie der SIGNAL IDUNA Gruppe, Murtfeldt, der Jaeger Gruppe, den Stiftungen KARL-KOLLE-Stiftung, WILO-Stiftung, Dortmund-Stiftung, Elmos Stiftung und ProFiliis Stiftung sowie der Sparkasse Dortmund, der Volksbank Dortmund, der Wirtschaftsförderung Dortmund, dem Verein Talentstadt Dortmund e.V. und der Messe Dortmund.

Forschende des Fachbereichs Design der FH Dortmund entwickeln gemeinsam mit der Stadt Essen und dem Fraunhofer-Institut UMSICHT neue Konzepte für nachhaltige Teilhabe. Ziel ist es, sogenannte „Zentren des Teilens“ zu gestalten, die das gemeinschaftliche Nutzen von Gegenständen und Ressourcen für alle Menschen attraktiv und leicht zugänglich machen sollen. Das Projekt ist Teil von CircularCities.NRW und wird von der EU und dem Land NRW mit rund 250.000 Euro gefördert. Kathrin Breitenbach, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FH Dortmund, koordiniert das Vorhaben. Unterstützt wird sie von Prof. Martin Middelhauve, der betont, dass Design ein zentraler Motor gesellschaftlichen Wandels sei. Bestehende Sharing-Angebote wie Repair-Cafés oder Bibliotheken der Dinge werden im Projekt analysiert, um ihre Reichweite zu erweitern und neue, quartiersnahe Modelle zu entwickeln. Im Fokus steht dabei, Orte zu schaffen, die offen, einladend und leicht nutzbar sind. Die räumliche Gestaltung sowie eine verständliche Kommunikation spielen dabei eine entscheidende Rolle. Auch die Einbindung der Studierenden des Fachbereichs Design ist zentral: Sie entwickeln Ideen, gestalten Prototypen und testen Konzepte in realen Umgebungen. Bis Ende 2028 sollen in Essen erste Prototypen der Zentren entstehen, die als Vorbilder für andere Städte dienen können. Ziel ist ein flexibles, skalierbares und zukunftsfähiges System. Das Projekt wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des Just Transition Fund gefördert.

Auf dem Bild zu sehen von rechts: Teilprojektleiterin Kathrin Breitenbach, Prof. Martin Middelhauve (beide FH Dortmund), sowie Sabrina Schreiner, Katharina Weßling, Sophie Kramer und Teilprojektleiter Jürgen Bertling (Fraunhofer UMSICHT).

Ende Juni fand zum zehnten Mal das Business Event am Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Dortmund statt. Studierende trafen dort auf regionale Unternehmen, bundesweit tätige Konzerne sowie zahlreiche Alumni, die heute für diese Firmen arbeiten. Die Veranstaltung bot Studierenden, insbesondere in den ersten Semestern, eine gute Gelegenheit, verschiedene Unternehmen und mögliche Berufsfelder kennenzulernen. Für Studierende in höheren Semestern ergaben sich direkte Kontakte zu Arbeitgebern sowie Möglichkeiten zu Praktika, Werkstudentenstellen und Abschlussarbeiten. Auch die Unternehmen nutzten die Gelegenheit, frühzeitig Talente zu identifizieren. Der Career Service bot ergänzend einen Bewerbungsmappen-Check an, der Gründungsservice informierte zu Selbstständigkeit und alternativen Karrierewegen. Laut Prof. Dr. Martin Kißler, Wirtschaftsprofessor und Mitorganisator, ist der enge Kontakt zur Praxis ein besonderes Merkmal der Hochschule. In Case-Studies bearbeiten Studierende reale Fragestellungen aus Unternehmen und liefern neue Ideen. Ein Höhepunkt der Jubiläumsausgabe war die Keynote von DFB-Schiedsrichter Dr. Arne Aarnink, der Parallelen zwischen Fußball und Management aufzeigte. Organisiert wurde das Event vom Praxisbüro des Fachbereichs, das sich trotz personeller Veränderungen erfolgreich den Herausforderungen stellte. Besonderer Dank galt dem studentischen Mitarbeiter Björn Müller für sein Engagement. Viele Unternehmen sagten bereits ihre Teilnahme für die 11. Auflage im kommenden Jahr zu.

Mit Erfolg abgeschlossen: Sechs Auszubildende der Fachhochschule Dortmund haben ihre Lehrzeit an der Hochschule beendet und von Kanzlerin Svenja Stepper ihre Zeugnisse überreicht bekommen. Ihren Abschluss machten Björn Bravin (Fachinformatiker für Systemintegration), Paulin Schönbron (Kauffrau für Büromanagement), Max Steinmann (Zerspanungsmechaniker), Manuel Treder und Johann Wienand (IT-Dual-Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration bzw. zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung) und Hediye Yanik (Kauffrau für Büromanagement). Gemeinsam mit den Ausbilder:innen der Hochschule würdigte Kanzlerin Svenja Stepper das Engagement der jungen Nachwuchskräfte. Die meisten von ihnen bleiben der Hochschule erhalten, sie wurden übernommen oder studieren nun weiter an der FH Dortmund. Die ehemaligen Azubis freuten sich nicht nur über die persönliche Würdigung, sondern auch über Geschenkgutscheine und einen gemeinsamen Ausflug zum Glow-Minigolf.

Auf dem Bild zu sehen (von links): Paulin Schönborn, Hediye Yanik, Johann Wienand, Manuel Treder und Max Steinman.

Anfang Juli hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) die Einrichtung einer neuen Forschungsgruppe an der TU Dortmund bekanntgegeben. Unter Leitung von Prof. Andreas Steffen von der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie wird der Verbund „STIL-COCOs“ (stimulus-responsive lumineszierende Koordinationsverbindungen) für zunächst vier Jahre mit rund 3,7 Millionen Euro gefördert. Ziel der Gruppe ist die Entwicklung smarter Leuchtmaterialien für photonische Technologien. Diese kommen bereits heute in OLED-Displays, Lasersystemen und der optischen Datenübertragung zum Einsatz. Für künftige Anwendungen in Bereichen wie Quantenkommunikation oder Sensorik sind jedoch neue Materialien notwendig, die gezielt auf physikalische Reize wie Druck oder elektrische Felder reagieren. Während chemisch gesteuerte Lumineszenz gut erforscht ist, steckt die Forschung zu physikalisch schaltbaren Leuchteigenschaften noch in den Anfängen. Das interdisziplinäre Team untersucht deshalb metallhaltige Koordinationsverbindungen, deren Struktur sich unter physikalischen Reizen verändert und damit Lichtfarbe, -intensität oder -dauer beeinflusst. Ziel ist es, Designprinzipien für den Einsatz solcher Moleküle in photonischen Schlüsseltechnologien zu entwickeln. Neben der TU Dortmund sind Universitäten in Münster, Bonn, Frankfurt, Paderborn, Mainz und Aachen beteiligt. Die Dortmunder Gruppe um Prof. Sebastian Henke bringt zusätzlich Expertise zu porösen, strukturell anpassbaren Materialien ein. Für die Forschung stehen an der TU spezielle Synthesemöglichkeiten und Messgeräte zur Verfügung, die auch Untersuchungen unter Hochdruck und bei extrem niedrigen Temperaturen erlauben. Co-Sprecherin der Gruppe ist Prof. Katja Heinze von der Universität Mainz.

Die Fachhochschule Dortmund verstärkt ihr Engagement für Gewaltprävention und für die Sicherheit aller Hochschulangehörigen. Mit dem Beitritt zum landesweiten Netzwerk „Sicher im Dienst“ setzt die Hochschule ein klares Zeichen und profitiert vom Austausch mit mehr als 850 Behörden und Institutionen des öffentlichen Dienstes in Nordrhein-Westfalen.

Ein respektvolles Miteinander und sichere Hochschulstandorte sind Voraussetzungen für erfolgreiches Lehren, Lernen und Arbeiten. Um diese Werte weiter zu festigen und proaktiv für die Sicherheit aller zu sorgen, ist die FH Dortmund nun offizielles Mitglied des Netzwerks #sicherimDienst, einer Initiative des NRW-Innenministeriums. Für Svenja Stepper, Kanzlerin der FH Dortmund, ist dieser Schritt eine wichtige Botschaft an die gesamte Hochschule: „In diesem Netzwerk zu sein, ist ein Zeichen für alle Beschäftigten, Lehrenden und Studierenden, dass uns das Thema Sicherheit und Gewaltprävention wichtig ist.“

Was zeichnet das Netzwerk aus?

Die NRW-Initiative #sicherimDienst wurde ins Leben gerufen, um Beschäftigte im öffentlichen Dienst besser vor Bedrohungen, Beleidigungen und Übergriffen zu schützen. Das Netzwerk dient als zentrale Plattform für Prävention und Austausch. Nadine Fasching, administrative Projektleitung des Krisenmanagements der FH, hebt die Vorteile der Mitgliedschaft hervor: „‚Sicher im Dienst‘ bietet uns ein Forum mit konkreten Beispielen aus der Praxis, Handlungsempfehlungen und Ideen.“ Es gehe darum sich selbst einzubringen und gleichzeitig von anderen zu lernen. „Kopieren ist hier ausdrücklich erwünscht“, ergänzt Svenja Stepper.

Die Kanzlerin stellt klar, dass die Mitgliedschaft die internen Bemühungen der FH Dortmund ergänzt und stärkt: „Wenn wir bei einem Thema an unsere Grenzen kommen, ist das Netzwerk anschlussfähig und hilft uns weiter. Der Beitritt ersetzt nicht unsere eigenen Anstrengungen, für ein sicheres Umfeld zu sorgen, er ist eine Ergänzung.“ Bereits jetzt gebe es an der FH viele Menschen, die sich aktiv mit dem Thema Sicherheit und Prävention auseinandersetzen.

Obwohl das Netzwerk ursprünglich für Angestellte in den Institutionen konzipiert wurde, verfolgt die FH Dortmund zudem einen ganzheitlichen Ansatz. „Der Fokus von #sicherimDienst liegt auf Beschäftigten, aber wir denken unsere Studierenden mit“, betont Nadine Fasching.

Bei der Urkundenübergabe am 28. Juli 2025 waren Vertreter*innen des Gleichstellungsbüros, der Personalräte, Schwerbehindertenvertretung, der Arbeitssicherheit, der IT-Sicherheit, des Facilitymanagements und vom Team Bedrohungsmanagement anwesend. Mit der Mitgliedschaft im Netzwerk #sicherimDienst wird die FH Dortmund ihre Maßnahmen für ein sicheres und wertschätzendes Lern- und Arbeitsumfelds kontinuierlich ausbauen.

Weitere Informationen: www.sicherimdienst.de

Bildzeile sicherimDienst01.jpg

Gemeinsam für mehr Sicherheit (von links): Vera Kemper (Dezernentin Facilitymanagement), Christina Rösen (Schwerbehindertenvertretung), Katharina Stalla (Fachkraft für Arbeitssicherheit), Pia Becker und Sonja Hunscha (Gleichstellungsbüro), Anja Beer (Team Bedrohungsmanagement), Svenja Stepper (Kanzlerin), Thilo Groll (Team Bedrohungsmanagement), Nadine Fasching (Personalrätin und administrative Projektleitung des Krisenmanagements), Ruben Teixeira Correia (Hochschul-IT) und Prof. Dr. Stephan Weyers (Prorektor für Lehre und Studium).

Die Technische Universität Dortmund, die Ruhr-Universität Bochum und die Universität Duisburg-Essen haben Mitte Juli einen neuen Rahmenkooperationsvertrag unterzeichnet, um ihre enge Zusammenarbeit innerhalb der Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) strukturell neu zu fassen. Der bisherige Vertrag reichte nicht mehr aus, um die erheblichen Fortschritte in Forschung, Lehre und Transfer abzubilden. Mit dem neuen Vertrag dokumentieren die drei Partner die erfolgreiche Entwicklung gemeinsamer Strukturen seit 2007 und bekräftigen ihren Willen zur weiteren Integration. Zu den bedeutenden Errungenschaften zählt die 2021 gegründete Research Alliance Ruhr mit vier Research Centern und einem College sowie 50 zusätzlichen Professuren. Auch die Research Academy, eine der größten Plattformen für wissenschaftliche Karriereförderung in Deutschland mit rund 10.000 Nachwuchsforschenden, wurde ausgebaut. Die Gründung der UA Ruhr Transfer GmbH stärkte den Verbund mit Blick auf Transfer und Gründung, was sich auch im Erfolg beim Gründungsradar des Stifterverbands zeigt. Weitere Meilensteine sind drei gemeinsame Auslandsbüros, ein internationales Beratungsgremium und ein Ethikrat. Der neue Vertrag etabliert zudem neue Gremien wie das Executive Board, das künftig die UA Ruhr nach außen vertritt, sowie die UA Ruhr Assembly zur hochschulübergreifenden Mitwirkung gewählter Repräsentant:innen. Zur Sprecherin des Executive Boards wurde Prof. Dr. Barbara Albert gewählt. Sie betont die Innovationskraft der Allianz. Die Rektoren Bayer und Paul sehen darin eine solide Grundlage für den gemeinsamen Exzellenzantrag und das geplante Ruhr Innovation Lab.

Auf dem Bild zu sehen (von links): Martin Paul, Barbara Albert und Manfred Bayer.

Wissenschaftler:innen der Hochschule Bochum, der Westfälischen Hochschule und der Fachhochschule Dortmund haben gemeinsam ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept für die Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 im Ruhrgebiet entwickelt. Das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderte Forschungs- und Transferprojekt wurde auf der Jahrestagung der Fairen Metropole Ruhr erstmals vorgestellt und soll als Leitfaden für nachhaltiges Handeln bei Gartenschauen und Großveranstaltungen dienen. Die IGA 2027 ist als dezentrale Gartenschau mit drei Zukunftsgärten in Duisburg, Gelsenkirchen und Dortmund geplant, ergänzt durch die ökologische Aufwertung von über 30 Grünanlagen im Ruhrgebiet. Ein Urban-Gardening-Ansatz ermöglicht Bürger:innen aktive Mitgestaltung. Ziel des Projekts ist es, Nachhaltigkeit frühzeitig und ganzheitlich in Planung und Betrieb zu integrieren. Das Konzept umfasst sechs Handlungsfelder: Ressourcen- und Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und Nachnutzung, Mobilität, nachhaltige Beschaffung, Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie Kommunikation und Partizipation. Konkrete Maßnahmen beinhalten unter anderem die Reduktion von Giveaways, den Einsatz lokaler Lieferanten, Abfallvermeidung, die Förderung öffentlicher Verkehrsmittel und Leihfahrräder sowie den Einsatz erneuerbarer Energien. Die IGA 2027 soll zudem als Lern- und Erlebnisort für Nachhaltigkeit dienen. Bildungsformate, transparente Kommunikation und die frühzeitige Einbindung von Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sollen ein breites Bewusstsein für nachhaltiges Handeln schaffen.