Aufbereitung von Daten, ihre Speicherung, Verarbeitung, Vernetzung zum Generieren qualitativ neuer Informationen – was mit dem Schlagwort „Digitalisierung“ unter anderem gemeint ist, macht – in der ein oder anderen Form – als faktischer Prozess vor keiner gesellschaftlichen Nische halt. Die Hoffnungen auf eine Verbesserung der Lebensqualität sind groß; erst recht, wenn es um das hohe Gut der Gesundheit geht. – An der Fachhochschule (FH) Dortmund wird an der Entwicklung digitaler Systeme in der Medizintechnik anwendungsbezogen im Rahmen zahlreicher Projekte eifrig gebastelt. Einen kleinen Einblick gewährten nun beteiligte WissenschaftlerInnen beim „Forschungsfrühstück“ im gut besuchten Rathaus.

Handlungszwang unter Zeitdruck und Nicht-Wissen in Notsituationen für professionelle HelferInnen

Der Mensch, der da plötzlich auf der Autobahn liegt und am verbluten ist, über den weiß ich als ErsthelferIn vermutlich zunächst nicht viel bis rein gar nichts. Aber ich bin verpflichtet, ihn zu retten, muss ihn retten, hier und jetzt: das ist mein Beruf.

Bar religiöser Konnotationen oder als SeelsorgerIn kann ich dies nur, wenn ich seinen Organismus am Leben erhalte. Der wird vergehen, wenn ich innerhalb der nächsten Minuten nicht das Richtige tue – und der unbekannte Mensch dahinter mit ihm.

Vielleicht kurz darauf, einige Kilometer entfernt: Ein verwirrter alter Mann betritt eine Praxis, oder wird in die Notfallaufnahme eines Krankenhauses eingeliefert. Nichts ist über ihn bekannt, seine Selbstbestimmungsfähigkeit scheint zumindest situativ eingeschränkt. Ist nach Selbstauskunft gestürzt, weitere Anamnese in der Kürze der Zeit kaum möglich. Eine schnelle Intervention könnte etwa bei Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma dringend erforderlich sein.

Es gibt Menschen in Not, die schnell Hilfe brauchen, aber keine erhalten, die angemessen wäre, weil sie sich – wie der vermutlich gestürzte Patient – nicht adäquat artikulieren können. Oder nach einem Unfall, wenn jede Sekunde zählt, und die Notfallmedizin bzw. zumeist erfahrenere RettungssanitäterInnen vor Ort ihr Programm nach dem Handlungswissen der beteiligten Zünfte abspulen: Wie unter den Bedingungen relativen Nicht-Wissens (bezüglich einer Krankheitsgeschichte, über Allergien oder zur Einnahme bestimmter Medikamente) und unter Zeitdruck Menschenleben gerettet werden können.

Zusammenführung aller PatientInnen-Informationen in einen Datensatz für beteiligte ÄrztInnen

Auch dem angeschlagenen, ziemlich desorganisiert wirkenden Herrn hätte rechtzeitiger und zielgerichteter geholfen werden können. Voraussetzung dafür wäre gewesen: Schnell über die richtigen, indikationsrelevanten Sachauskünfte zu verfügen. Eine seit langem etablierte Quelle: im Internet frei abrufbare Informationen, die sich dem Wissensvorrat der behandelnden Medizinerin entziehen – dargestellt beim kurzen Sketch im Dortmunder Ratssaal als eine Stimme im Hintergrund.

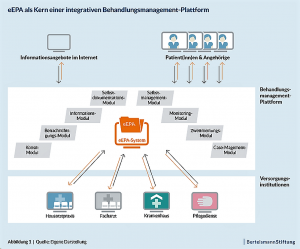

Der verunglückte ältere Herr, das ist Professor Peter Haas, 2017 ausgezeichnet mit dem Forschungspreis der Fördergesellschaft der FH Dortmund. Der Medizinische Informatiker forscht seit längerem unter anderem zu sog. einrichtungsübergreifenden Elektronischen Patientenakten (eEPA). Statt einer unübersichtlichen und unvollständigen Agglomeration von Informationen auf Papier, einem „Sack voller Dokumente“, wie Haas die klassische Patientenakte bezeichnet, können mit der eEPA alle Patienteninformationen zu Gesundheitszustand, Medikation, Operationen usf. digital gespeichert und verarbeitet werden.

Eine solche digitalisierte Patientenakte verspricht mindestens zwei erhebliche Vorteile: Relevante Informationen über PatientInnen sind weitaus vollständiger und sie können vom gesamten Behandlungsteam abgerufen werden. ÄrztInnen oder Krankenhäuser haben infolgedessen – idealtypisch – eine Gesamtübersicht über sämtliche Diagnosen und Behandlungen bei den PatientInnen. Damit besteht die Möglichkeit, die Qualität der medizinischen Versorgung, ihre Bedarfsgerechtigkeit und Effizienz stärker zu sichern.

Daten können durch Vernetzung systematisch zu qualitativ neuen Erkenntnissen synthetisiert werden

„iGOBSIS-live“ (Intelligentes Gewaltopfer-Beweissicherungs- und Informationssystem) ist ein Kooperationsprojekt des Instituts für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Düsseldorf und des Fachbereichs Medizinische Informatik an der FH Dortmund mit dem Ziel, ein intelligentes System zur Dokumentation von Informationen und Sicherung von Beweisen nach Gewalttaten zu entwickeln, das sich augenblicklich in der Evaluationsphase im Praxisalltag befindet.

Mit einer Kombination aus wissens- und IT-basierter Lösungsarchitektur sollen hier MedizinerInnen bei der Erstversorgung von Gewaltopfern darin unterstützt werden, Verletzungen gerichtsverwertbar online und mit Hilfe rechtsmedizinischer Beratung festzuhalten.

Die Elektronische Fallakte (EFA) wiederum ist eine Datenaustauschplattform für ÄrztInnen, Praxen und Krankenhäuser im Rahmen der Landesinitiative „I/E-Health NRW“. Im Grundsatz geht es hier wie in ähnlichen Pilotprojekten darum, durch den Austausch von Daten und die horizontale Bereitstellung von medizinischem Fachwissen der Fragmentierung in der Versorgung entgegenzuwirken.

Dadurch können etwa die Arzneimitteltherapiesicherheit bei chronisch kranken, multimorbiden PatientInnen erhöht bzw. Medikationsfehler, aber auch sinnlose Doppelbehandlungen etc. vermieden werden.

Auch hier entscheidend: Ermöglichungsbedingungen für einrichtungsübergreifende Kommunikationsabläufe zu schaffen – von technischer Infrastruktur über Software-Passungen in der Anwendung bis zur Bildung einheitlicher Sprachverwendungen durch semantischen Abgleich unterschiedlicher Ausdrucksformen zwischen den und auch innerhalb der an der Versorgung beteiligten Professionen.

Exponentieller Wissenszuwachs vs. Endlichkeit der „Götter in Weiß“: Hilflosigkeit und digitale Gegenmittel

Auf der Schnittstelle zur klinischen Psychologie bzw. psychologischen Psychotherapie liegt isPO, oder: Integrierte sektorenübergreifende Psychoonkologie, die sich um die seelischen Belastungen und Belange von PatientInnen mit einer Erstdiagnose „Krebs“ kümmert. Ein entsprechendes Versorgungsprogramm soll entwickelt, getestet und evaluiert werden.

Auf der Schnittstelle zur klinischen Psychologie bzw. psychologischen Psychotherapie liegt isPO, oder: Integrierte sektorenübergreifende Psychoonkologie, die sich um die seelischen Belastungen und Belange von PatientInnen mit einer Erstdiagnose „Krebs“ kümmert. Ein entsprechendes Versorgungsprogramm soll entwickelt, getestet und evaluiert werden.

Eines der Kernelemente: CAPSYS2020 – ein IT-gestütztes Assistenzsystem zur Leistungsdokumentation des Projektes, dessen Ziel es ist, die Aufnahme psychoonkologischer Therapien in den Regelleistungskatalog der Kassen zu erreichen.

Das exponentielle Wachstum des Wissensvorrats in der Medizin im Verhältnis zu den begrenzten Kapazitäten einzelner MedizinerInnen erzeugt eine Kluft wie deren Überforderung. Eine Situation, der ebenfalls mit zielgerichtet implementierter Digitalisierung beizukommen wäre.

Die Rede ist von dynamischen, wissensbasierten Systemen, die einzelnen MedizinerInnen und anderen in der Gesundheitsversorgung beteiligten Fachkräften niederschwellig zur Verfügung gestellt werden können. Indem kontextsensitive Infos abrufbar sind, steht eine Aufwandsreduktion bei der Wissensrecherche für die Entscheidung über eine Indikation in Aussicht.

100 Prozent Daten- und Patientensicherheit – ein frommer Wunsch oder Vision?

Vernetzung, systematische Restrukturierungen von Informationsbeständen mit dem Ziel, die medizinische Versorgung bedarfsgerecht zu verbessern – und nebenher vielleicht gerne noch den ein oder anderen Euro einsparen. – Gibt‘s ein Haar in der Suppe?

Abschließende kurze Diskussion, bevor es endlich zum wohlverdienten Kaffee und den Frühstücksbrötchen ging: Naheliegende Frage aus dem Publikum nach dem Datenschutz, wo ÄrztInnen doch plötzlich gläsernen PatientInnen gegenüberstehen.

Für Prof. Haas offenbar auf den ersten Blick eine Frage der Güterabwägung: Datenschutz verhindere, sagten die Einen, er ermögliche die Anderen. Auf den zweiten Blick dagegen kann er offenbar nicht mehr den Hauch eines Dilemmas, das etwas nur gegen anderes zu haben ist, erkennen.

Kalkulation von Versicherungsbeiträgen nach wahrscheinlichem Erkrankungsrisiko durch Vererbung?

Denn, sinngemäß: Gesetzliche Bestimmungen würden selbstverständlich eingehalten, Sorgfalt bei ihrer Umsetzung sei jederzeit garantiert und zudem wüssten alle Beteiligten, dass es hier um die Verwaltung von Schicksalen, nicht Schrauben ginge. Daher sei Zielvorgabe: 100 Prozent Daten- wie PatientInnensicherheit. Zumal Fehler nicht nur Einzelne, sondern, wie etwa in der Psychoonkologie, auch deren Kinder treffen könnten.

Vorausgedacht wird mithin: Krankenkassen oder andere Versicherungen richten (bei Zugriff auf die Daten) Beiträge nach dem Erkrankungsrisiko der Nachkommen von Krebspatienten aus. So einfach und sicher ist die Schöne neue Welt.

Oder möchten Sie vielleicht, dass der Orthopäde, bei dem Sie sich während des Skiurlaubs gerade das gebrochene Bein schienen lassen, sicher weiß (bzw. Sie sind sich sicher, dass er weiß), dass Sie gerade eine langwierige Geschlechtskrankheit auskuriert haben?

Und für eine ethisch sorgfältig fundierte Technikfolgenbeurteilung ohne unheilige Allianzen sind dies allenfalls Vorüberlegungen zu den gesellschaftlichen Preisen für ein Mehr: etwa an Therapiesicherheit durch Verknüpfung personenbezogener Daten und deren Abrufbarkeit durch Akteure im Gesundheitswesen.

Die Folgen, wie immer sie sich im Einzelnen ausgestalten mögen, werden allerdings nicht an einer durchdigitalisierten Gesellschaft vorübergehen. Und das hat mindestens einen einfachen Grund: BürgerInnen, PatientInnen wollten diese Dinge, möchten optimal versorgt werden, ist Haas zuversichtlich.

Fachhochschule als Kooperationspartnerin von Unternehmen – Freiheit der Wissenschaft?

In seiner Begrüßungsansprache hatte Oberbürgermeister ein verwandtes Thema angesprochen: die Öffnung der Wissenschaft in Richtung Gesellschaft. (Böse Zungen sprechen auch von einer zunehmenden Verquickung von Wissenschaft und Wirtschaft.) Und hält eine westfälisch-bodenständige, zielorientierte Lösung für Befürchtungen bereit, die Wissenschaft könne ihre Freiheit verlieren: dass eine freie Wissenschaft auch die Freiheit haben solle, etwas für die Gesellschaft zu tun.

Und am Ende gab es auf dem Markt der Möglichkeiten in Frühstücksatmosphäre weitere Projekte zu bewundern. Neun Millionen Euro konnte die Fachhochschule Dortmund als Ort angewandter Forschung 2017 an Drittmitteln durch die Kooperation unter anderem mit Unternehmen einwerben – erst dargestellt bei der Leistungsschau „Kostbare Netzwerke“ im Januar.

„Die Fachhochschule“, so ihr Rektor Prof. Wilhelm Schwick zu dieser Gelegenheit stolz, „bietet Lösungen und begleitet Unternehmen – zum Beispiel auf dem Weg der Digitalisierung.“ – Ein Schelm, wer da denkt, Lösungen für Unternehmen böten doch eigentlich nur andere Unternehmen an.

Weitere Informationen:

- SPOTLIGHT GESUNDHEIT: Impulspapier zur eEPA („Elektronische Patientenakten. Flächendeckende Einführung braucht langfristige Strategie und effektive Governance-Struktur“), hier:

- Elektronische Patientenakten. Einrichtungsübergreifende Elektronische Patientenakten als Basis für integrierte patientenzentrierte Behandlungsmanagement-Plattformen (Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung), hier:

- Kurzinfo zu „iGOBSIS-live“, hier:

- Zum Projekt „I/E-Health NRW“, hier:

- Kurzübersicht zum Modellprojekt isPO hier:

- „orange“, Forschungsmagazin der FH Dortmund, diesmal mit den Schwerpunkten: „Gesundheit und Informatik“ und „Gesundheit und Technik“, hier:

Mehr zum Thema auf nordstadtblogger.de:

Reaktionen

Krankenhauszukunftsfond: 32 Millionen Euro für die Digitalisierung unserer Krankenhäuser in Dortmund (PM SPD)

Über den Krankenhauszukunftsfonds hat der Bund für die Krankenhäuser in NRW über 620 Millionen Euro für die Digitalisierung bereitgestellt. Die jeweiligen Fördermittel für die einzelnen Krankenhäuser wurden nun endgültig bewilligt. „Sechs Dortmunder Krankenhäuser erhalten aus dem Förderprogramm insgesamt 32.124.863 Euro“, freuen sich die SPD-Landtagsabgeordneten Anja Butschkau, Volkan Baran, Nadja Lüders und Ralf Stoltze über die Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag NRW, in der die konkreten Fördersummen erstmals aufgelistet sind.

So erhält das Klinikum Dortmund eine Förderung von 15.173.555 Euro. Die Digitalisierung des Knappschaftskrankenhaus Lütgendortmund wird mit 8.524.362 Euro bezuschusst. Die Katholische St.-Johannes-Gesellschaft, zu der das St.-Johannes-Hospital im Klinikviertel, das Marien-Hospital in Hombruch und das St.-Elisabeth-Krankenhaus in Kurl zählen, profitiert von Fördermitteln in Höhe von 7.445.430 Euro. Und das Hüttenhospital in Hörde erhält 981.516 Euro.

„Der Krankenhauszukunftsfonds setzt sich mit 70 Prozent zum überwiegenden Teil aus Fördermitteln des Bundes zusammen. Der Bund unterstützt damit die Krankenhäuser in NRW. Aber eigentlich ist das Land für Investitionen zuständig. Dieser Verantwortung muss es endlich in vollem Umfang gerecht werden“, fordern die vier Abgeordneten.

„In NRW steigt der Investitionsstau auch bei den Krankenhäusern immer weiter an und liegt inzwischen bei rund 16 Milliarden Euro. Um das Notwendigste zu tun, müsste die schwarz-grüne Koalition in Düsseldorf zunächst jährlich 1,85 Milliarden Euro den Krankenhäusern zur Verfügung stellen. Aktuell sind es 765 Millionen Euro; das ist nicht einmal die Hälfte und reicht nicht aus. Damit unsere Krankenhäuser eine Zukunft haben, muss das Land im kommenden Haushalt endlich mehr Geld bereitstellen.“