Heute wird Thomas Morus gedacht, dem ersten großen Denker einer demokratischen Utopie. Ein Mann von Prinzipien – weswegen er 1535 hingerichtet wurde. Und jemand, der eine Insel im Nirgendwo antizipierte, auf der es endlich rechtens zugehen sollte – „Utopia“, so hieß der gleichlautende Titel seines Gesellschaftsentwurfs. – Rechtens soll es auch in Dortmund zugehen. Grund genug, innerhalb des Stadtgesellschaft nachzufragen. Was denn hier und heute darunter verstanden werden könnte: unter jener sagenumwobenen, idealisierten wie verdammten „Utopie“. Oder ist sie überflüssig geworden?

Entwurf von „Utopia“ nach Reiseberichten über das Leben der UreinwohnerInnen Amerikas

Eher käme ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher ins Himmelreich. So sprach und schrieb Thomas Morus, der Mann am Hof von Heinrich VIII. Dort war der Sohn eines Juristen Lordkanzler; später, 1535, wurde er wegen Widerstands gegen die Krone enthauptet.

Er sah in seiner Welt offenbar etwas im Argen liegen: der später Hl. gesprochene Thomas Morus, dem heute gedacht wird. Und seine Medizin gegen die Missstände hieß: „Utopia“.

„Utopia“ beschreibt ein ideales Gemeinwesen, die Organisation eines fernen Staates, irgendwo gelegen, erzählt von einem Seemann, der dort an Land ging.

Für sein Buch las Thomas Morus unter anderem die Reiseberichte von Amerigo Vespucci, neben Kolumbus einer der vielen „Entdecker Amerikas“ – nach den Amerikanern, die sie dort antrafen und die heute nach seinen Vornamen benannt werden.

In solchen Berichten über die UreinwohnerInnen des neuentdeckten Kontinents – ging es nicht wie üblich um deren Gold oder zwielichtige messianische Aufträge – wurde zuhauf geschwärmt: über ihr naturgemäßes Leben, ohne Sondereigentum und den „Fluch des Geldes, ohne Gesetze und unbillige Richter“.

Thomas Morus: Gesellschaftskritiker mit Konzeption für einen Gegenentwurf

Jene Geschichten, sie hatten es Thomas Morus angetan. Ihm, der inmitten eines Europas saß, das sich mit der Renaissance langsam aus dem Mittelalter emporwürgte: die Bauernkriege, die Reformation standen bevor, denn es gab bereits den Buchdruck, der sie ermöglichte – aber ebenso noch den Würgegriff von Adel und Klerus, wie den des Geldes, das sie unter sich aufteilten, während das gemeine Volk darbte.

Thomas Morus, der gläubige Katholik, hatte eine Menge zu kritisieren. Der ganze erste Teil seiner auf Initiative von Erasmus von Rotterdam 1516 erstmalig erschienen „Utopia“ ist voll davon.

Er wettert gegen die Todesstrafe, spricht sich dezidiert gegen das Privateigentum und die damit verbundene Macht des Geldes aus: Wo immer es solchen Besitz gäbe, so Morus, dort, wo alle infolgedessen ein jedes nach dem Geldwert bemäßen – dort könne es keine gerechte Politik geben.

Und dann öffnet sich im zweiten Teil seines – im Original selbstverständlich auf Latein geschriebenen – Buches der Vorhang zum Gegenbild der sozialen und politischen Wirklichkeit der Hochrenaissance: „Utopia“ leuchtet am Horizont. Darin erscheint ein Gemeinwesen, organisiert als Republik, ohne Zahlungsverkehr, öffentlich zugänglicher Bildung, Berufswahlfreiheit und staatlichen Zuteilungen nach Bedürfnissen, usf.

Das Nirgendwo stellt sich vor – mit der Forderung nach Verwirklichung

Nein, dort konnte noch niemand wirklich gewesen sein, das weiß Thomas. Denn er versucht ein Novum: Informationen, die Anfang des 16. Jahrhunderts den europäischen Kulturraum vom amerikanischen Kontinent über Regulative des Zusammenlebens indigener Völker erreichten, unbesehen als Norm auf die ganz anderen Verhältnisse Europas an der Schwelle zur Neuzeit zu übertragen. – Das ist natürlich ein wenig naiv, aber darum geht es nicht.

Sondern: Hier wurde für seine Zeiten „que(e)r“ gedacht, und zwar so richtig. Utopien gab es auch zuvor, aber sie waren autoritär, fügten sich gewissermaßen in ihren Zeitgeist ein. So wie die antike „Politik“ Platons. Da herrschten dann Philosophen.

Der Ur-Republikaner Thomas Morus dagegen bricht mit seiner Zeit, indem er „Utopia“ ihrem feudal-klerikalen System entgegenschleudert – ob als Vision, Verschriftlichung von Hoffnung oder sonst was, egal.

Daher nennt er seine geheimnisvolle „Insel“ den „Nicht-Ort“, u-topos, „Utopia“, das Nirgendwo. Es ist weder ein guter Ort (Eutopie), noch ein schlechter, ein „Un-Ort“ (Dystopie). Es ist der Platz, den es schlicht nicht gibt. – Noch nicht. Aber es soll ihn geben. Denn seine Beschreibung durch Morus fungiert wie ein kritischer Spiegel gegenüber den sozialen und politischen Verhältnissen zu dessen Lebzeiten, damit aber auch als Forderung nach Realisierung.

Und das hat damals ziemlich eingeschlagen. Es dauerte nicht lange, und der so von Thomas Morus erfundene Begriff „Utopie“ wurde zum Synonym für ganz großes Kino: für den Entwurf einer besseren Welt, die mit der realen unvereinbar ist. Und irgendwann auch zum Schimpfwort: als „utopisch“ gelten bis heute spinnerte Träumereien.

Frage an die Stadtgesellschaft: Was könnte Utopie heute noch bedeuten?

Ortswechsel: Dortmund, Nordstadt, Redaktion Nordstadtblogger. Irgendwann entsteht die Idee, anlässlich des Gedenktages von Thomas Morus eine Umfrage in der Stadtgesellschaft zu starten. Schnell war ein kleines Repertoire an Fragen entworfen, betitelt mit der Gretchenfrage: „Wie hältst Du‘s mit der Utopie…?“

Konkret wurden Ende letzter Woche etwa 30 Personen des öffentlichen Lebens in Dortmund angeschrieben; evtl. Parteizugehörigkeiten spielten keine Rolle. Die gesamte Umfrage passte auf eine Din-A-4 Seite. Der Rücklauf war wegen des kleinen Zeitfensters zwar relativ spärlich, aber immerhin.

Ausgelotet werden sollte, ob „Utopie“ heute überhaupt noch eine positive Bedeutung hat, haben kann oder sollte, individuell wie gesellschaftlich. Denn in den vergangenen 500 Jahren seit dem ersten Erscheinen des Entwurfs von Morus ist viel passiert: Die Zeiten großer Weltentwürfe scheinen vorüber zu sein. Utopien sind in Verruf geraten – nicht zuletzt, weil in ihrem Namen Unrecht geschah, das sie eigentlich beheben wollten.

Utopie als unerlässliche Voraussetzung für individuelles wie gemeinschaftliches Leben

Aber kann das alles sein? Ist die Gestaltung von Zukunft überhaupt denkbar ohne Antizipation eines idealtypischen Sollens, wenn wir nicht in einer Technokratie oder ähnlich Schlimmem landen wollen? Oder sollten wir Dystopien vorziehen, weil sie uns eher vor gesellschaftlichen Fehlentwicklungen warnen können? Und: Welche Bedeutung haben solche Fragen für Dortmund?

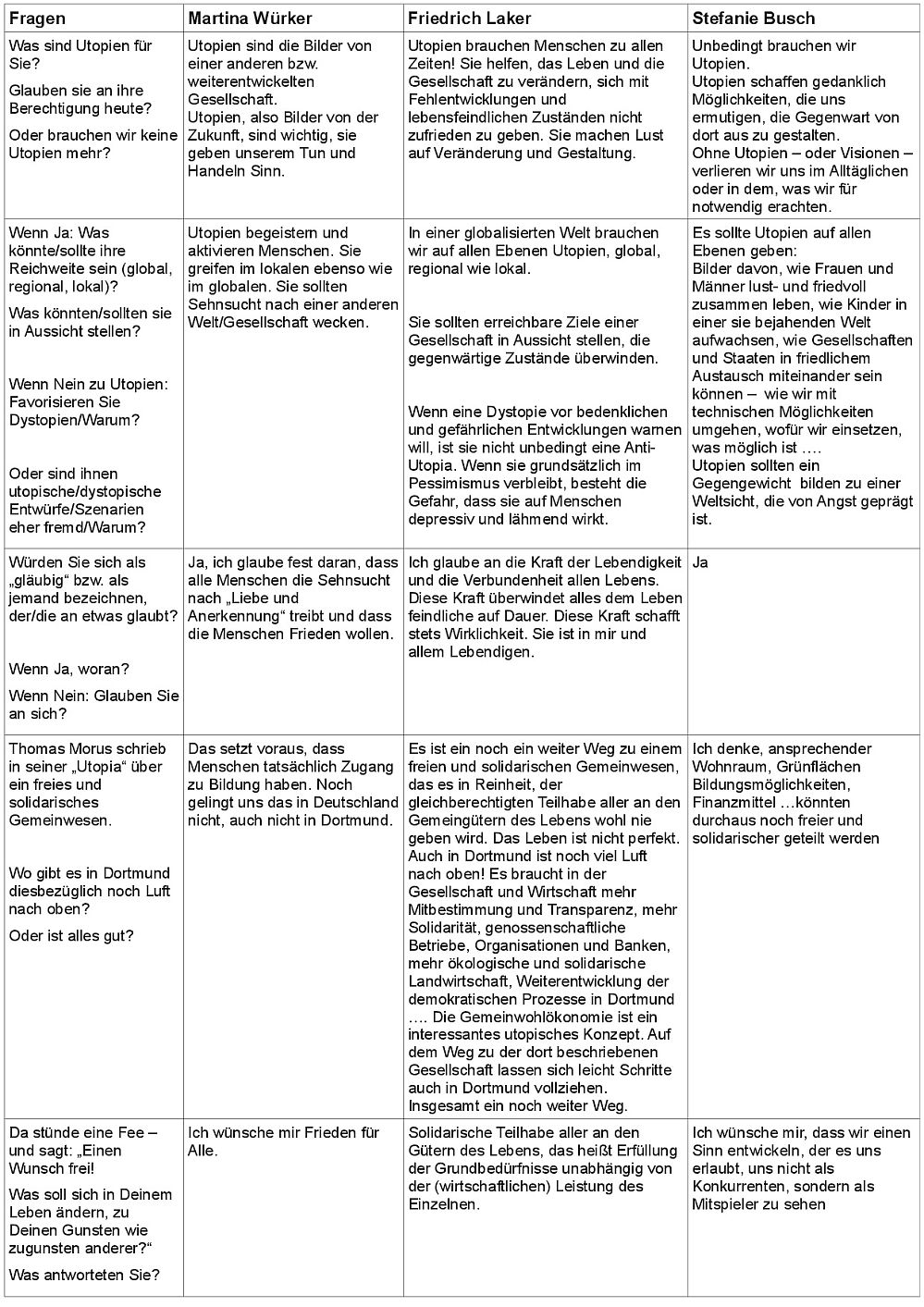

Eine Einschätzung erhielten wir von Martina Würker, Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Dortmund, und Friedrich Laker, Pfarrer in der evangelischen Lydiagemende. Und weil noch eine Spalte für Antworten frei war, sind wir auf Pfarrerin Stefanie Busch gestoßen, deren Wurzeln in der Umgebung von Dortmund liegen, die jetzt aber im Badischen tätig ist.

Die Tendenz aller drei Stellungnahmen lässt sich mit wenigen Worten zusammenfassen: Utopie ist alles andere als tot; sie wird, vorsichtig ausgedrückt, nur multiperspektivischer, differenzierter gedacht. An ihrer Legitimität hingegen, vor allem aber auch an ihrer Unerlässlichkeit für individuelles wie gesellschaftliches Handeln bestehen bei allen Befragten keine Zweifel.

Zusätzliche Anmerkung von Pfarrer Laker im Sinne der Umfrage:

Am 7. Juli sind mehr als 30 Organisationen, Unternehmen und Initiativen am 1. Dortmunder Gemeingütertag rund um und in der Pauluskirche versammelt und laden zu Infos, Themenforen, Vorträgen und Workshops ein. Sie formulieren eine Utopie einer freien und solidarischen Gesellschaft, die zugleich nachhaltig und ökologisch ist.

Infos und ausführliches Programmheft: www.pauluskircheundkultur.net

Weitere Informationen:

- Zitate, soweit nicht im Text ausgewiesen, aus: Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Bd. 2, Frankfurt a.M. 1985.

Reaktionen

Yvonne Wassen

Wirklich ein sehr lesenswerter Artikel. Nice! 🙂