Das Museum für Kunst und Kulturgeschichte (MKK) in Dortmund steht vor einer umfassenden Erneuerung. Das denkmalgeschützte Gebäude an der Hansastraße, 1924 als Sparkasse im Stil der Neuen Sachlichkeit errichtet und seit 1983 Heimstatt des Museums, ist in die Jahre gekommen. Neun Etagen – sieben oberirdisch, zwei unterirdisch – bieten über 6.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Damit gehört das MKK zu den größten Museen der Region. Doch die Größe ist Fluch und Segen zugleich: Ein beeindruckender Koloss, dessen technische Infrastruktur inzwischen auf Verschleiß läuft.

Technik am Limit: Von Klimaanlage bis Brandschutz – alles muss erneuert werden

„Die Politik weiß, dass das MKK saniert werden muss“, sagt Dr. Stefan Mühlhofer, Leiter der Dortmunder Kulturbetriebe. „Wir haben hier ein riesiges Haus, aber vieles ist mehr als 40 Jahre alt und am Ende seiner Lebensdauer.“ Auch Dr. Christian Walda, stellv. Direktor des MKK und Sammlungsleiter, unterstreicht: „Die Klimaanlage stammt aus den 1990ern, der CO₂-Ausstoß ist viel zu hoch. Wir sind im roten Bereich.“

Das MKK wurde seit seinem Einzug in den 1980er-Jahren mehrfach punktuell instand gesetzt: Dach und Rotunde erneuert, Fassade saniert, eine Klimaanlage eingebaut. Doch heute reicht Stückwerk nicht mehr. Praktisch die gesamte technische Ausstattung ist veraltet.

Neue Kälteanlage samt Rohrleitungen, moderne Lüftung, Trinkwasserleitungen, Mess- und Regeltechnik, Fluchttüren, Steigleitungen und vor allem ein zeitgemäßer Brandschutz – die Liste der Baustellen ist lang.

„Wir brauchen harte Fakten“, so Mühlhofer, „denn das Gebäude steht auf einem schwierigen Untergrund: U-Bahn und Bunker verlaufen darunter, daneben Tower und Tiefgarage. Wir wissen nicht, wie sich das alles auf die Statik auswirkt.“

Auch für den Museumsbetrieb bedeutet der Zustand Einschränkungen. „Man sieht, dass Objekte in den Vitrinen wandern – das Haus arbeitet, es gibt Schwingungen“, berichtet Walda. „Und das Gebäude ist so verbaut, dass man nicht mal eben eine Lampe wechseln kann. Alles ist am Limit.“

Neuinszenierung überfällig: Überladene Dauerausstellung und veraltete Sehgewohnheiten

Die aktuelle Dauerausstellung des MKK ist die zweite seit der Eröffnung und stammt im Kern von 2000/2001, also vor mehr als zwei Jahrzehnten. Schon damals war es eher eine Überarbeitung als eine komplette Neugestaltung. Heute wirkt sie altmodisch.

„Die Ausstellung ist überreif“, sagt Mühlhofer. „Ein modernes Museum würde nie mehr so vollgestellt. Wir haben wahnsinnig viele Objekte auf engem Raum. Besucherinnen und Besucher sind heute ganz andere Sehgewohnheiten gewohnt – offene Räume, klare Wege, weniger Enge.“

Auch Walda sieht in der Dichte ein Problem: „Es darf nicht mehr sein wie in einem Kaufhaus, wo man sich verirrt. Wir brauchen ein Museum, das Bezug zur Stadt hat, mit dem Außenraum spielt, Aufenthaltsqualität bietet. Themeninseln statt Überfülle – und Räume, die einladen, zu verweilen.“

Profilschärfung statt Gemischtwarenladen – das MKK will sich klar neu positionieren

Inhaltlich hat sich das MKK lange schwergetan. „Wir waren ein Gemischtwarenladen“, gibt Walda offen zu. „Kunst, Kulturgeschichte, Stadtgeschichte – alles zusammen, aber nichts mit klarer Linie.“ Damit soll künftig Schluss sein.

Die künftige Ausrichtung setzt auf eine klare Schwerpunktsetzung: Kunst und Kulturgeschichte stehen im Zentrum. Für die Stadtgeschichte soll es einen eigenen Standort geben. „Wir brauchen dafür mindestens 1.000 Quadratmeter“, so Mühlhofer.

„Im MKK selbst wollen wir europäische Kulturgeschichte thematisch darstellen – aber keine chronologische Stadtgeschichte. Dafür passt ein anderes Haus besser.“

Walda ergänzt: „Die Leute wollen sowohl klassische Kunst als auch kulturgeschichtliche Themen. Darauf reagieren wir. Es wird wieder eine Gemäldegalerie geben, aber daneben auch Räume für große Themen wie Konsum, Gewalt, Tod oder Macht. Wichtig sind flexible Flächen und die Möglichkeit, Themeninseln einzurichten.“

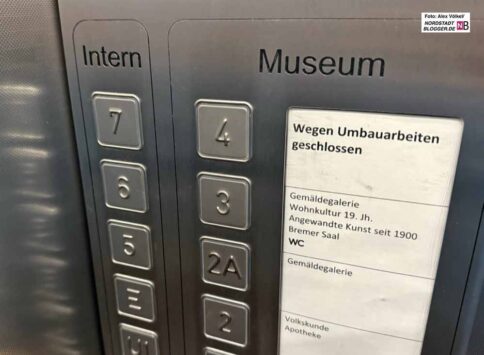

Arbeiten im laufenden Betrieb – warum das MKK nicht komplett schließen will

Eine Komplettschließung über Jahre, wie sie bei anderen Großprojekten vorkommt, soll es beim MKK nicht geben. „Wir wollen die Sonderausstellungshalle weiter nutzen, mit einem Eingang über den Platz von Amiens“, kündigt Mühlhofer an.

„Das ist wichtig, damit wir Schulen und Partner nicht verlieren. Wir dürfen nach der Sanierung nicht bei null anfangen“, so der Leiter der Kulturbetriebe.

Schon jetzt wurden die wertvollsten Werke ausgelagert. „Die bildende Kunst im hochpreisigen Bereich ist ins Depot gebracht“, erklärt Walda. „Das war nötig, weil eine Baustelle immer das größte Risiko für Feuer oder Wasserschäden ist. Wir brauchen Rangierflächen und Sicherheit.“

Vom ehrfurchtsvollen Kulturtempel zum offenen Haus für alle Dortmunder:innen

Auch im Selbstverständnis soll das Museum einen Wandel vollziehen. „Wir sind kein Kulturtempel, in dem Ehrfurcht herrschen muss“, sagt Mühlhofer. „Natürlich schützen wir Kulturgüter, aber Kinder sind hier genauso willkommen.“

Walda verweist auf die Architekturgeschichte: „Das Gebäude war eine Bank, mit Gittern und Abwehrgestik. Wir wollen das Gegenteil: Offenheit. Schließlich sind alle Dortmunder Eigentümer dieser Sammlung.“

Vorbild seien eher Bibliotheken mit Lesesälen, in denen man sich gerne aufhält. Kooperationen mit der TU Dortmund sollen dabei verstärkt werden – von Berufsfeldorientierung bis zu gemeinsamen Projekten.

Kosten, Zeitplan und die große Unbekannte – wie lange die Sanierung dauern wird

Noch gibt es keine Zahlen. Eine Vorstudie ist beauftragt, eine Vorlage für den Kulturausschuss soll Anfang kommenden Jahres vorliegen. „Alles, was wir heute zu den Kosten sagen würden, wäre Makulatur“, betont Mühlhofer.

„Aber wir wollen die Sanierung in einem vertretbaren Zeitraum hinbekommen. Das Jahr 2033 spielt noch keine Rolle – vielleicht haben wir die Chance, vorher fertig zu sein“, so der Leiter der Kulturbetriebe.

Walda ergänzt: „Inhaltlich arbeiten wir parallel. Die Remix-Ausstellung und die kommende Konsum-Schau sind ein Vorgeschmack. Wir probieren aus, wie man heute modern ausstellt – mit unserer eigenen Sammlung, ohne Leihgaben. Das ist eine wichtige Vorbereitung.“

Eine Sammlung von europäischem Rang – warum das MKK so besonders ist

Die Stärke des MKK liegt in seiner Sammlung. Rund 75.000 Objekte umfasst sie: Münzen und Medaillen, archäologische Funde, Textilien, Möbel, Alltagskultur, bildende und angewandte Kunst, Fotografie, Grafik und vermessungstechnische Instrumente. Hinzu kommen etwa 55.000 Bücher und 15.000 historische Kochbücher.

Besondere Schätze sind das Dortmunder Ratssilber, die europaweit bedeutende Jugendstil-Fliesensammlung, über 20.000 Grafiken, aber auch volkskundliche Möbel und eine große Spitzensammlung an Textilien. „Acht Prozent unserer Sammlung sind im MKK ausgestellt – deutlich mehr als in den meisten Museen“, betont Walda. „Doch das führt zu Überfülle. Vier gleiche Vasen braucht niemand. Aufenthaltsqualität ist wichtiger als Quantität.“

Blick nach vorn: Sanierung als Chance für einen Neuanfang

Die anstehende Sanierung ist für Mühlhofer und Walda nicht nur eine technische Notwendigkeit, sondern eine historische Chance. „Wir wollen ein modernes Museum schaffen – offen, klar profiliert und zugleich tief in der Stadt verankert“, sagt Mühlhofer.

Walda formuliert es so: „Wir haben eine riesige Sammlung, die europaweit Bedeutung hat. Aber wir wollen nicht mehr alles auf einmal zeigen. Wir wollen neugierig machen, zum Verweilen einladen und die Menschen stärker einbinden.“

Beide sind sich einig: Das MKK soll nach der Sanierung nicht nur funktional besser dastehen, sondern auch inhaltlich neu glänzen – als Schatzkammer, die Dortmund in die Zukunft begleitet.

Hintergrund: Von Münzfunden bis Design – eine 150-jährige Sammlungsgeschichte

Die Wurzeln des MKK reichen bis 1866 zurück, als Oberbürgermeister Karl Zahn den spätmittelalterlichen Münzfund von Cappenberg erwarb. Daraus entstand die städtische Altertumssammlung, die 1883 ein eigenes Museum bekam.

Unter Direktor Albert Baum entwickelte sich das Haus zu einem Kunst- und Gewerbemuseum. Archäologische Funde, volkskundliche Objekte und später deutsche Malerei prägten das Profil.

Während des Zweiten Weltkriegs wurden Bestände ausgelagert, später kehrten sie an verschiedene Standorte zurück – Schloss Cappenberg, Museum am Ostwall, Westpark. Seit Ende der 1970er-Jahre ist die Sammlung im heutigen Gebäude an der Hansastraße vereint.

In den 1980ern kamen Alltagskultur und Design als neue Schwerpunkte hinzu, in den 1990ern eine umfangreiche Spitzensammlung. Heute gilt das MKK als das älteste seiner Art im Ruhrgebiet und zugleich als eines der vielfältigsten Museen in Deutschland.

Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!