Vor rund 18 Jahren endeten die NSU-Morde. Doch ihre Folgen verjähren nicht. Zu den Hinterbliebenen gehören Gamze Kubaşık und Semiya Şimşek, die Töchter der ermordeten Mehmet Kubaşık und Enver Şimşek. Sie müssen mit diesem Verlust ein Leben lang umgehen. Bei einer Lesung im Dietrich-Keuning-Haus gaben sie Einblicke in ihr gemeinsames Buch, das in Zusammenarbeit mit der Journalistin und Autorin Christine Werner entstanden ist.

Aus drei Jahren Arbeit entsteht ein Buch gegen das Vergessen

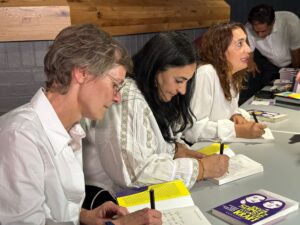

Es ist ein Schicksal, das zwei Frauen verbindet und aus dem eine enge Freundschaft entstanden ist: Gamze Kubaşık und Semiya Şimşek, Töchter von NSU-Opfern, fanden zueinander, während sie den Verlust ihrer Väter verarbeiteten. Seit dem 27. August 2025 liefert das Jugendsach- und Hörbuch „Unser Schmerz ist unsere Kraft. Neonazis haben unsere Väter ermordet“, an dem sie drei Jahre gemeinsam mit der Journalistin und Autorin Christine Werner gearbeitet haben, Einblicke für Leser:innen sowohl in ihre Geschichte als auch in die ihrer Väter.

Die Idee, ein Buch zu schreiben, um über ihre Erlebnisse und zugleich über die ihrer Väter zu erzählen, hatten die beiden schon länger, wie Kubaşık im Dietrich-Keuning-Haus bei der Lesung erzählte.

Besonders Şimşek war es wichtig, dass die Geschichte auch in Schulen erzählt wird, wodurch die Idee für ein Jugendbuch entstand. Werner nahm daraufhin Kontakt zu den beiden auf.

Hintergrund war ein Gespräch, das sie mit ihrem Neffen über den NSU-Komplex geführt hatte: Er kannte die Namen der Täter, nicht aber die der Opfer. Keine Seltenheit, wie Şimşek bestätigt: „Wenn wir die Schulen besuchen, merken wir immer wieder, dass Jugendliche den NSU kaum kennen oder wenn, dann nur die Namen der Täter, nicht die der Opfer. Das Buch war auch ein Akt, um gegen das Vergessen anzukämpfen.“

Zwei Familienväter, die nicht von der Arbeit zurückkehrten

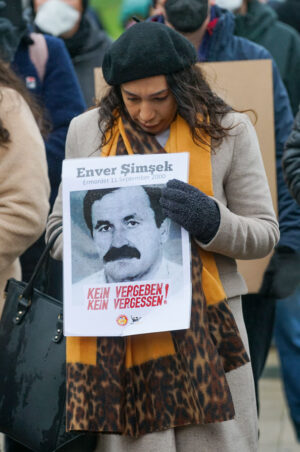

Es ist der 9. September 2000. Enver Şimşek, ein türkischstämmiger, selbstständiger Blumenhändler und Familienvater, springt an diesem Tag für einen Angestellten ein. An diesem Tag verkauft er seine Blumen an einem mobilen Stand in einer Parkbucht im Nürnberger Stadtteil Langwasser, direkt am ehemaligen Reichsparteitagsgelände.

Als er während der Mittagszeit Blumen in seinem Lieferwagen sortiert, schießen zwei Täter mit zwei verschiedenen Pistolen insgesamt achtmal auf ihn, wobei mehrere Kugeln ihn am Kopf treffen. Am 11. September 2000 stirbt er im Krankenhaus, ohne das Bewusstsein noch einmal erlangt zu haben.

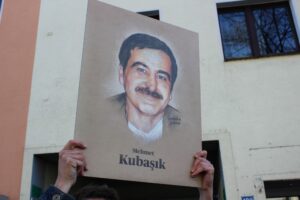

Knapp sechs Jahre später, am 4. April 2006, verbringt Mehmet Kubaşık, ein ebenfalls türkischstämmiger Familienvater mit kurdischer Abstammung, seine Mittagsstunden bei der Arbeit im Kiosk an der Mallinckrodtstraße 190 in Dortmund, als eine unbekannte Person den Laden betritt.

Ohne Hinweise auf eine Auseinandersetzung fallen vier Schüsse, von denen zwei den Kioskbesitzer tödlich in den Kopf treffen – es ist die gleiche Tatwaffe wie bei Enver Şimşek, wie sich zu einem späteren Zeitpunkt herausstellt. Kubaşık verstirbt noch vor Ort.

„Er war ein ganz besonderer Mensch und ich bin stolz, dass ich seine Tochter sein durfte“

Es sind nur zwei der insgesamt neun rassistisch motivierten Morde, die von der rechtsextremen Terrorgruppe NSU begangen wurden. Die neonazistische Gruppierung war von etwa 1998 bis 2011 aktiv und bestand aus Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe.

Sie stammten aus der rechtsextremen Szene in Jena und lebten viele Jahre im Untergrund, um ihre Verbrechen zu begehen. „Es spielte keine Rolle, wessen Familie woher kam. Wir haben nie daran gezweifelt, dass wir dazugehören, dass wir integriert sind.

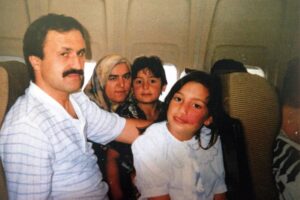

Dann geschahen die Morde und nichts war mehr wie vorher. Unser bisheriges Leben gab es nicht mehr. Der Schmerz, der Verlust ist riesig und begleitet uns bis heute“, liest Kubaşık aus dem Buch vor. Sie und ihre Familie flohen 1991 aus politischen Gründen aus der Türkei nach Deutschland.

Ihren Vater beschreibt sie als sehr fleißigen Menschen, der aber auch seine Kinder geliebt und geschätzt und das offen gezeigt habe.

„Er war sehr beliebt und bekannt durch seinen Kiosk, gerade unter Jugendlichen, weil er gerne mal etwas ausgab. Ich behalte ihn in schöner Erinnerung, und dafür bin ich ihm auch dankbar.“

Auch in den Erinnerungen von Şimşek ist ihr Vater eine liebevolle und fröhliche Person, an die sie nur gute Gedanken hat:

„Ich war 14, als mein Vater ermordet wurde, somit durfte ich leider nur 14 Jahre mit ihm verbringen. Er war fröhlich, liebte es, mit der Großfamilie zusammen zu sein, und arbeitete viel. An den Wochenenden legte er großen Wert auf Zeit mit der Familie. Ich habe ihn in guter Erinnerung: Er war stolz auf mich und kämmte mir die Haare, ohne dass es weh tat“, erinnert sich Şimşek mit einem leichten Lächeln.

Von „Döner-Morde“ über „Türken-Mafia“ zu „SoKo Bosporus“

Doch anders als erwartet erhielten die Hinterbliebenen nicht von Anfang an die ihnen zustehende polizeiliche Unterstützung. Stattdessen herrschte lange ein Generalverdacht, der sich ausschließlich gegen die Opfer und ihr Umfeld richtete.

Der tatsächliche rechtsextreme und rassistische Hintergrund der Mordserie wurde zunächst kaum untersucht. Den Opfern wurde unterstellt, in kriminelle Milieus verwickelt gewesen zu sein, etwa Drogenhandel oder organisierte Kriminalität. Nicht selten fiel in den Medien dabei die Bezeichnung „Dönermorde“, mit der die Mordserie verharmlost wurde.

„Hat Ihr Vater Drogen genommen? Hat er welche gehandelt? Hatte Ihr Vater Kontakt zur Mafia? War der Kiosk nur eine Tarnung für Geschäfte?“ liest Werner die Fragen aus einer Textpassage vor, mit denen Kubaşık nach dem Mord sieben Stunden lang auf der Polizeiwache verhört wurde. Zusätzlich durchsuchten sie die Wohnung mit Spürhunden, erinnert sie sich im Buch.

„Wie viele sollen noch sterben? Warum sind die Menschen so blind? Die Polizei muss doch mal sehen, dass alles zusammenhängt, das ist doch nicht so schwer. Immer trifft es Einwanderer, Immigranten, aber sie wollen es nicht sehen. Die Polizei nicht und die Zeitungen auch nicht. Die schreiben bestimmt wieder, wir sind schuld“, gibt ein Rückblick die Perspektive von Şimşek wieder, als sie vom Tod von Mehmet Kubaşık erfährt.

Umbruch in der öffentlichen Wahrnehmung mit der Aufdeckung des NSU

Jahrelang konnten die Familien der NSU-Opfer nicht trauern, ohne Verdacht und Beschuldigungen vonseiten der Polizei. Erst im November 2011 kam ans Licht, wer hinter den Morden steckte. Die Aufdeckung erfolgte durch einen Zufall:

An diesem Tag suchten Polizisten in Eisenach nach zwei Bankräubern und stießen auf ein Wohnmobil, in dem Mundlos und Böhnhardt vermutet wurden. Es fielen Schüsse, das Fahrzeug geriet in Brand, und beide Männer wurden später tot im Wohnmobil gefunden.

Zschäpe, die zusammen mit den beiden Männern in Zwickau gelebt hatte, setzte noch am selben Tag ihre Wohnung dort in Brand, um Beweismittel zu zerstören. Bei den Ermittlungen stießen die Behörden in der zerstörten Wohnung sowie im Wohnmobil auf zahlreiche Beweismittel:

Waffen, darunter die bei einer Mordserie verwendete Česká-Pistole, sowie Bekennervideos. Am 8. November 2011 stellte sich schließlich Zschäpe der Polizei. Plötzlich erhielten die Opferfamilien die Aufmerksamkeit, die ihnen zuvor verwehrt worden war. Kubaşık beschreibt die Mischung aus Erleichterung und Schmerz:

„Es war eine große Erleichterung, aber auch ein Schlag ins Gesicht, dass man uns jahrelang nicht ernstgenommen hat. Unsere Mütter hatten frühzeitig vermutet, dass es Nazis sein könnten, was ignoriert wurde. Es ist heute noch schwer für mich, damit zu leben. Aber es war auch ein Wendepunkt: Wir entschieden, dass wir nicht mehr leise bleiben und für unsere Rechte kämpfen.“

Für Şimşek war dies ausschlaggebend für ihre heutige Arbeit: „Wir waren jahrelang die Kinder eines Drogendealers. Nach dem 11. November waren wir plötzlich die Kinder eines Opfers“ erzählt sie.

„Ich erkannte, dass Neonazis in Deutschland töten können, weil wir nicht in ihr Bild passen. Das hat mich erschreckt und veranlasst, in die Türkei zu ziehen. Gamze war in dieser Zeit für mich da, und wir beschlossen, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, damit so etwas nicht wieder passiert.“

Fokus soll auf den Betroffenen liegen, nicht auf die Täter:inn

Für Kubaşık und Şimşek steht die Sicht der Opferfamilien im Mittelpunkt. Mit ihrem Buch und den Lesungen wollen sie deutlich machen, wie die Mordserie ihr Leben verändert hat und welche Folgen der NSU hinterlassen hat. Die aktuelle Debatte um Beate Zschäpe – deren Name auf der Lesung bewusst nicht genannt wurde, um den Fokus auf die Betroffenen und nicht auf die Täter zu lenken – erschüttert sie besonders. Zschäpe wurde 2025 auf eigenen Wunsch in ein Neonazi-Aussteigerprogramm aufgenommen.

Zschäpe, die einzige Überlebende des NSU-Trios, war 2018 vom Oberlandesgericht München wegen Mittäterschaft an der Mordserie zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Eine vorzeitige Haftentlassung galt damals als nahezu ausgeschlossen. Das Aussteigerprogramm könnte jedoch Einfluss auf die Mindestverbüßungsdauer haben.

„Deutschland interessiert sich nach 15 Jahren dafür, wie es der Täterin geht, aber was ist mit den Opferfamilien? Wie geht es uns? Das interessiert niemanden“, sagt Şimşek. „Sie sollte nicht an einem Aussteigerprogramm teilnehmen. Sie ist nicht ausgestiegen, zeigt keine Reue und hat nicht zur Aufklärung beigetragen.“

Die Erinnerungsarbeit bleibt deshalb von zentraler Bedeutung. „Unser Buch beschreibt, wie es uns jahrelang ging und was wir durchgemacht haben. Wir kämpfen gegen das Vergessen der Opfer – und gerade deshalb bin ich richtig stolz auf das Buch“, erklärt Şimşek.

Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!

Mehr auf dazu auf Nordstadtblogger:

Deutschland und der NSU-Komplex: „Strukturelle Lücke in der Erinnerungslandschaft“ bleibt vorerst

NSU-Morde: „Erinnern heißt Kämpfen – Rassistische Gewalt und unsere Solidarität“

Lesung im DKH: Gamze Kubaşık, Semiya Şimşek und Christine Werner geben Einblicke in ihr Buch