Von Horst Delkus

Für die Bergleute war sie lebensrettend: die Belüftung der Gruben. Sie brachte frische Luft, leitete verbrauchte und giftige Gase ab, die sonst Schlagwetterexplosionen auslösen konnten. Dafür errichtete man sogenannte Wetterschächte. „Wetter“ nannten die Bergleute die Luft im Bergwerk, daher auch der Begriff „Luftschächte“. Einer dieser Schächte, der ehemalige Luftschacht Grevel, steht seit 100 Jahren in der Landschaft des Dortmunder Nordostens, nahe dem Wasserturm „Lanstroper Ei“. Bis zur Stilllegung der Zeche Gneisenau in Derne 1985 war er in Betrieb. Heute dient er als Bildungsstätte und außerschulischer Lernort. Als Denkmal der Dortmunder Bergbaugeschichte ist er Teil der Route der Industriekultur.

Ein neuer Schacht entsteht zwischen Grevel und Lanstrop

Im Juni 1925 meldete die Lokalpresse in Dortmund und Lünen einen neuen Schacht. Geplanter Standort: am Wasserturm in Grevel. Nötig war der neue Schacht, um die Gruben der Harpener Bergbau AG zu entlüften. Denn die plante, ihre Schachtanlage Preußen I in Lünen-Gahmen still- und die Grubenfelder von Preußen II, Gneisenau und Kurl zusammenzulegen. Der neue Schacht sollte zentral liegen und diese Grubenfelder entlüften.

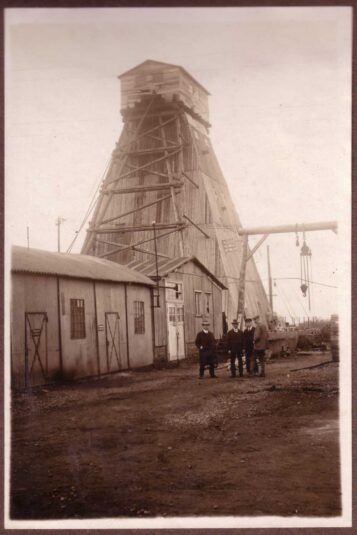

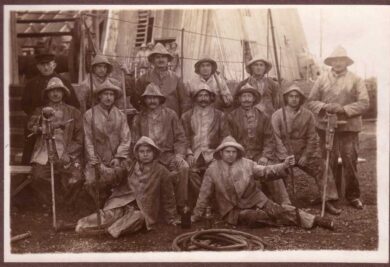

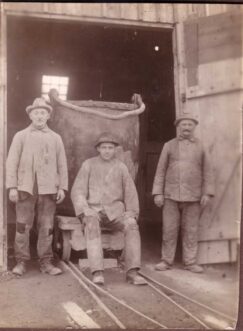

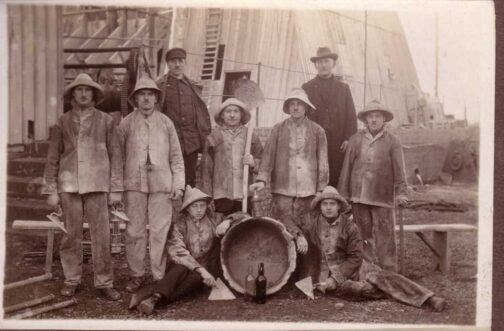

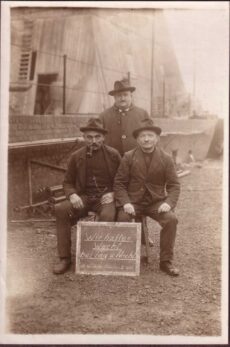

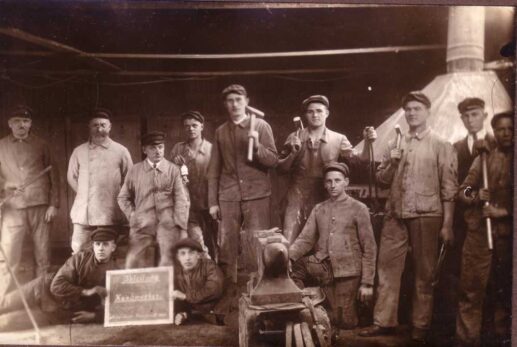

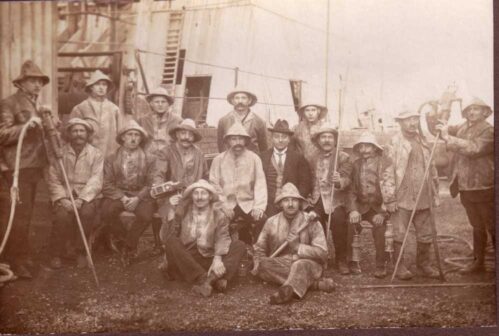

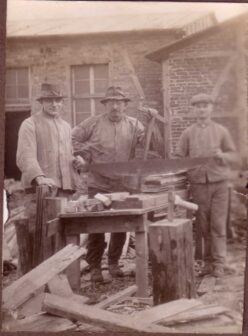

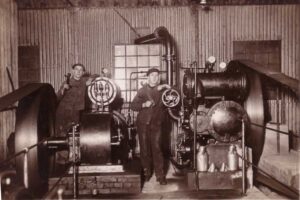

Am 5. November kündigte die Presse den Baubeginn an. Zwei Wochen später meldete die Lanstroper Gemeindevertretung: „Das Gelände ist erworben, die Starkstromleitungen sind gelegt, und die brennenden Lichter zeigen die neue Arbeitsstätte an. “ Weiter hieß es: „Die Industrie hat unser Dorf erreicht und einen der schönsten Plätze, die Gegend am Wasserturm, gewählt. Doch wir bringen das Opfer in der Hoffnung, dass die neue Arbeitsstätte vielen Erwerbslosen Arbeit und Lebensunterhalt bietet. “ Wann die Schachttaufe war, mit dem das Abteufen begann, wie viele Menschen beim Bau des Schachts Arbeit fanden, ist unklar. Erhalten sind jedoch Fotos der Schachthauer, Maurer, Handwerker und Wachleute.

Schwimmsand und Wassereinbrüche führen zu Verzögerungen bei den Schachtarbeiten. An der Oberfläche ging es zügig voran. Anfang Januar 1926 war eine Teufe von 20 Metern erreicht. Harpen hoffte, den Schacht noch im selben Jahr in Betrieb zu nehmen. Doch mit zunehmender Tiefe kam die Überraschung: Schwimmsand im Deckgebirge – ein körniger Boden, durchsetzt mit Wasser – bremste den Vortrieb. Mit neuen Verfahren, vor allem mit viel Beton, gelang der Durchstoß der wasserführenden Schicht. Allerdings musste man den ursprünglich auf neun Meter geplanten Schachtdurchmesser um mehr als zwei Meter verringern. ___STEADY_PAYWALL___

Bald wurde Wasser erneut zum Problem. Auf etwa 100 Metern Tiefe standen die Arbeiten im Juli 1926 wegen einströmender Wassermassen still. Einen Teil der Arbeiter verlegte man auf benachbarte Harpener Zechen. Mit aller Kraft und allen technischen Mitteln – Zement, Pumpen – dämpfte man die Zuflüsse.

Auf 160 Metern Tiefe kam es im September 1926 wieder zu massiven Wassereinbrüchen. Auch sie ließen sich zurückhalten. Doch die Kosten drohten zu explodieren. Der Termin für die Inbetriebnahme rückte in die Ferne. Immerhin liefen die weiteren Abteufarbeiten dann ohne große Störungen. In rund 245 Metern Tiefe erreichte man im November 1926 das erste Kohlenflöz. Im Mai 1927 fiel die 400-Meter-Marke.

Wichtige geologische Funde: Bislang unbekannte Muscheln und Schnecken

Die Abteufarbeiten in Grevel förderten zahlreiche geologische Funde zutage, die Geologen in Münster und Bochum untersuchten. In 13 Metern Tiefe stieß man auf den Emschermergel, der Versteinerungen wie Muscheln, Schwämme, Fischzähne und Ammoniten enthielt.

Die Funde zeichneten ein deutliches Bild der vorweltlichen Flora und Fauna der Gegend. Die Harpener Bergbau AG übergab sie der Universität Münster, doch dort sind sie heute nicht mehr registriert. Möglicherweise lagern sie im Bochumer Bergbaumuseum.

Im Juni 1927 ließ Harpen auf dem Luftschacht in Grevel einen Ventilator einbauen, zudem das Fördermaschinenhaus und einige Büroräume errichten. Unter Tage entstand die Verbindung, der sogenannte Durchschlag, mit Preußen 2 in Lünen-Horstmar; die gesamte Wetterführung ließ sich nun ändern. Mitte August 1927 war der Luftschacht bis zur vorgesehenen Tiefe hergerichtet. Anfang Oktober 1927 meldete die „Dortmunder Zeitung“: „Die Wetterschachtanlage der Harpener Bergbau A. G. ist nahezu fertiggestellt. “

1928: Harpen nimmt den neuen Luftschacht in Betrieb

Bis der Luftschacht in Grevel endgültig den Betrieb aufnahm, vergingen noch einige Monate. Mitte März 1928 war es so weit: „Der neue Schacht, der an der Landstraße, die von Grevel nach Lanstrop führt, abgeteuft wurde, ist jetzt seiner Bestimmung als Wetterschacht übergeben worden. Der Schacht hat Verbindung mit der Zeche Preußen II“, hieß es in der „Dortmunder Zeitung im März 1928.

„Auf dem neuen Schacht ist ein elektrisch betriebener Ventilator angeschlossen, der eine minütliche Leistung von 5.000 Kubikmeter hat und die Bewetterung von Preußen II bewerkstelligt. Der Einbau eines neuen elektrischen Ventilators von 12.000 Kubikmeter Leistung ist vorgesehen, da später noch Teile der Grubenbaue von Kurl und Gneisenau angeschlossen werden sollen. “

Und weiter: „Der neue Schacht ist 450 Meter tief, kreisrund ausgemauert und hat einen Durchmesser von sechs Metern. Das Abteufen des Schachtes wurde von der Firma Deilmann aus Kurl vorgenommen. Von der Errichtung eines eisernen Fördergerüstes ist Abstand genommen. Die Ventilatorausleitung wird durch ein turmartiges Gebäude geleitet, das zusammen mit dem Schachtaufbau mehr das Gepräge eines Aussichtsturms trägt. Außer der großen Maschinenhalle ist nur noch ein Wohnhaus für den Maschinenwärter bei der Anlage errichtet worden. “

Der Luftschacht in Grevel – ein Malakowturm?

Das Ensemble aus Schachtturm, Maschinenhalle, Wohn- und Bürohaus zeigte den Anspruch der Harpener Bergbau AG, repräsentative Übertagebauten zu schaffen. Der Turm besteht aus Stahlbeton und ist mit Ziegeln ummantelt, gekrönt von einem Attikaaufsatz, der heute einen weiten Blick in die Landschaft erlaubt. Wegen der Ziegelfassade nennt man ihn oft „Malakowturm“.

Solche Türme dienten zwischen 1850 und 1880 als Fördertürme und hatten bis zu drei Meter dicke Ziegelmauern. Doch der Luftschacht in Grevel ist kein Malakowturm: „Beim Ziegelmauerwerk des Wetterschachtes Grevel handelt es sich lediglich um eine dekorative Verkleidung der Stahlbetonkonstruktion, um dem kompakten Ensemble ein harmonisches Gesamtbild im Stil des Expressionismus zu verleihen“, sagt auf Anfrage die Bergbau- und Gneisenau-Expertin Gabriele Unverferth. Die Ziegelverkleidung stammt von Wilhelm Knorr (1875-1937), Baumeister aus Derne, der in Horstmar, heute ein Stadtteil von Lünen, eine Ziegelei und einen Fuhrunternehmen besaß.

1931: Verbindung zur Zeche Gneisenau in Derne

Zurück zur Geschichte: Die Verbindung mit der Schachtanlage Preußen II in Lünen-Horstmar hielt nicht lange. Die Zeche schloss ein Jahr nachdem sie an den Luftschacht in Grevel angeschlossen war, am 30. Juni 1929. Ihr ehemaliger Hafen ist heute ein beliebtes Ziel für Radfahrer und Anlegestelle für Hobbykapitäne.

Mit dem Ende von Preußen II wurde der Luftschacht Grevel zunächst ebenfalls stillgelegt. Doch nicht für lange. Im Juli 1930 berichteten die Lüner und Dortmunder Blätter, dass vom Wetterschacht aus eine Strecke zu den Schächten der Zeche Gneisenau aufgefahren werde. Auch dort begann man mit einer Verbindungsstrecke zum Wetterschacht.

1931 verband Harpen den Wetterschacht mit Gneisenau. Die Derner Zeche übernahm nicht nur die Grubenfelder von Preußen II, sondern auch das Grubenfeld der Zeche Kurl. Mehr als 50 Jahre hielt diese Verbindung. Gneisenau wuchs heran zur größten Schachtanlage Europas – mit zeitweise mehr als 6.000 Bergleuten und über 4 Millionen Tonnen geförderter Steinkohle pro Jahr.

1985, mit der Schließung von Gneisenau, wurde der Luftschacht Grevel stillgelegt und verfüllt. Pläne für eine „Besucherzeche Gneisenau“ und ein „Bürgerzentrum Luftschacht Grevel“ entstanden auf Wochenendseminaren der Dortmunder Volkshochschule gemeinsam mit Bergleuten. Sie waren spektakulär, blieben aber unverwirklicht.

1989 stellte man das Ensemble am Luftschacht unter Denkmalschutz. Bald verfielen die Gebäude – Maschinenhalle, Wohn- und Bürohaus – zusehends. Hartnäckig hielten sich Gerüchte, der Eigentümer habe nachgeholfen.

Pläne für ein Umweltbildungszentrum scheitern

Anfang der 1990er Jahre folgten neue große Pläne: Ein Ökologisches Bildungszentrum sollte entstehen. Es gehörte zu fünf Projekten, die die Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW) der Stadt im Gegenzug für eine Beteiligung an der Stromverteilung zugesagt hatten. 1995 wurden aus den alten Dortmunder Stadtwerken gemeinsam mit der VEW die Dortmunder Energie- und Wasserversorgungs GmbH (DEW).

VEW-Arbeitsdirektor Heinz Fennekold träumte davon, in Grevel ein Umweltbildungszentrum zu schaffen, in dem Unternehmen ihre Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Umweltbereich für Mitarbeiter durchführen. Eine Bildungseinrichtung sollte entstehen, „wie sie in der Bundesrepublik einmalig ist“. Umweltschutz und Umweltbildung waren in vielen Unternehmen damals große Themen. Immer mehr führten Umweltbeauftragte, Umweltmanagementsysteme und Umweltberichte ein.

Bereits 1994 gründeten Fennekold und die VEW einen Trägerverein für ein Umweltbildungszentrum. Daran beteiligten sich Harpen, die Entsorgung Dortmund GmbH (EDG), das Iserlohner Entsorgungsunternehmen Edelhoff, die Emschergenossenschaft und der Lippeverband.

Ziel war, das Wohn- und Bürohaus des ehemaligen Luftschachts, die „Harpen-Villa“, zu einem Seminargebäude umzubauen – für Veranstaltungen und Weiterbildungen zu Entsorgung, ökologischem Bauen, regenerativen Energien, Umwelttechnik und Umweltmedizin. Auch Kunst- und Kulturveranstaltungen waren angedacht, ebenso eine Kooperation mit dem Förderverein für das nahegelegene „Lanstroper Ei“.

Vom Wetterschacht zur Lernstätte: Die Wandlung des Luftschachts Grevel

Doch aus den großen Plänen wurde nichts. Im Februar 1998 riss man die Maschinenhalle und das frühere Wohnhaus ab – laut Presse wegen schlechter Bausubstanz. Das Umweltbildungszentrum sollte nun im Luftschachtgebäude entstehen. Dieses wurde von 1999 bis 2000 denkmalgerecht saniert. Durch eingezogene Zwischendecken entstand im sogenannten „Malakow-Turm“ eine Nutzfläche von rund 350 Quadratmetern.

2001 löste sich der Verein Umweltbildungszentrum auf. Das Vereinsvermögen – der denkmalgeschützte ehemalige Luftschacht samt Grundstücken – fiel an die Stadt Dortmund. Sie ist seit dem 11. April 2002 Eigentümerin.

Ein neu gegründeter Förderverein, Malakov e.V., pachtete die Liegenschaft und baute sie zu einem Schulungs- und Bildungszentrum für ökologischen Garten- und Landschaftsbau aus.

Heute haben dort die Stadtteilinitiative „Neuer Lernort“ der Grünbau gGmbH, das Freie Bildungswerk e. V. sowie ein Ausbildungsinstitut für Hundetrainer und -therapeuten ihren Sitz.

Gemeinsam mit dem ehemaligen Wasserturm „Lanstroper Ei“ bleibt der Luftschacht Grevel bis heute eine der prägenden Landmarken im nordöstlichen Zipfel Dortmunds.

Mehr zum Thema auf nordstadtblogger.de:

„Kohle, Koks und Kolonie“: Die Geschichte des Verbundbergwerks Gneisenau – nicht nur für Bergleute

Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!