Von Horst Delkus

Nichts zeigt den Wandel einer Stadt so klar wie ihre Bauwerke. Zur Industrialisierung prägten Schlote, Fördertürme und Fabriken Dortmunds Bild. Heute dominieren der Phoenixsee und das zum Kulturzentrum umgebaute „Dortmunder U“. Mitte der 1920er Jahre, auf dem Weg zur Großstadt, entstanden die Westfalenhalle und ein „amerikanisch anmutendes Hochhaus“, wie ein Lokalpolitiker damals meinte: der Wasserturm am Heiligen Weg 60. Er versorgte die Eisenbahn am Südbahnhof, damals Dortmunds zweitwichtigstem Bahnhof, mit Wasser. Gleichzeitig war er das erste Hochhaus der Stadt: 16 Stockwerke, über 40 Meter hoch. Als der Bau 1925 begann, sprach die Presse von einem „Wolkenkratzer“. Heute beherbergt das Gebäude ein Architekturbüro. Ein Rückblick in eine Zeit, als Kirchtürme und Kamine die Skyline bestimmten.

„Wohl das höchste bewohnte Bauwerk Westfalens“ in den 1920er Jahren

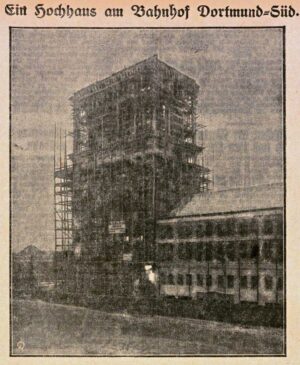

Im September 1925 berichtete die „Dortmunder Zeitung“, die Deutsche Reichsbahn lasse gegenüber dem Südbahnhof einen Wasserturm errichten. Neben der Lokomotivhalle sollte ein 46 Meter hohes Gebäude entstehen – „wohl das höchste bewohnte Bauwerk in Westfalen“.

Der Unterbau, ein achtstöckiges Wohnhaus mit Läden im Erdgeschoss, bot Platz für Büros und Wohnungen der Bahnbeamten. Darüber erhob sich der eigentliche Wasserturm, ebenfalls acht Stockwerke hoch. „Das eigenartige Gebäude wird fast durchweg aus Eisenbeton hergestellt und dürfte eines der interessantesten Bauwerke unserer Stadt werden“, schrieb die Zeitung.

Nach der Grundsteinlegung im September 1925 schritt der Bau zügig voran. Ein Arbeitskampf im Baugewerbe und die Aussperrung der Arbeiter im Oktober konnten den Fortschritt nicht stoppen. Ende Oktober meldete die Lokalpresse: „Das Hochgebäude am Südbahnhof ist im Rohbau schon bis acht Stockwerke aufgebaut. Der Eindruck wird noch stärker, sobald der eigentliche Wasserturm errichtet ist. “

Bereits im Januar 1926 suchte das Dortmunder Eisenbahn-Betriebsamt Mieter für die Ladenlokale im Erdgeschoss: „Die im Wasserturm am Bahnhof Dortmund-Süd gelegenen Ladenlokale von 25-40 qm Grundfläche mit Warmwasserheizung, elektr. Licht und Gas, sind zu vermieten. “ Im April war der Rohbau fertig, im Juni verklinkert. ___STEADY_PAYWALL___

Die Presse lobte: „Der erste Wolkenkratzer präsentiert sich schon in sehr freundlichem Gewande. In leuchtendem Rot mit grau-weißen Absätzen macht das Gebäude einen guten, großstädtischen Eindruck, der wirkungsvoll vor Augen führt, dass die Neuzeit überall vorwärts schreitet.“

Und weiter heißes: „Nach völliger Fertigstellung wird der Bau, vor allem aus der Vogelperspektive vom Flugzeug aus, dem ganzen Stadtbild eine besondere hochmoderne Note aufprägen.“ Die Dortmunder nannten ihn bald nur noch „Hochhaus am Südbahnhof“.

Ein zweites Hochhaus entsteht: Das heutige „Dortmunder U“

Doch das Wasserturm-Hochhaus blieb nicht allein. Kurz nach seiner Fertigstellung meldete die „Westfälische Allgemeine Volkszeitung“: „Dortmund erhält noch ein besonderes Hochhaus.“ Eine Brauerei plante einen 65 Meter hohen Gär- und Lagerkeller.

„Durch besondere Konstruktion mit Korkplatten ist es möglich, derartige Kelleranlagen im Hochbau auszuführen. Die Höhe des Gebäudes ist annähernd die gleiche wie die der Hochhäuser in Köln und Düsseldorf.“ Das neue Gebäude überragte den Wasserturm um 35 Meter und prägt die Umgebung des Hauptbahnhofs bis heute.

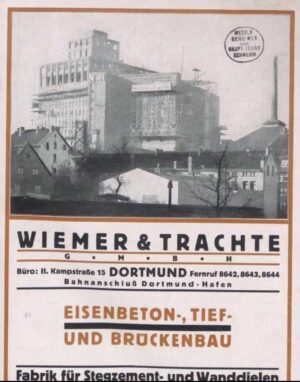

Die Union-Brauerei ließ ihr Gär- und Lagerkeller-Hochhaus von Wiemer & Trachte bauen, einem der größten Bauunternehmen im Ruhrgebiet. Das Unternehmen bestand fast 100 Jahre, ging aber 2007 in Konkurs.

Das Gebäude überstand den II. Weltkrieg, sollte nach dem Auszug der Brauerei ursprünglich der Erweiterungsbau für das Museum am Ostwall werden und wurde dann als „Europäisches Zentrum für Kunst und Kreativität“ aufgebaut. Heute ist es als „Dortmunder U“ bekannt.

Der Wasserturm: Moderne Architektur der „Amsterdamer Schule“

Doch zurück zum Heiligen Weg: Der Wasserturm dort ist ein Stahlbeton-Skelettbau mit Ziegelfassade im Stil des Backsteinexpressionismus der „Amsterdamer Schule“. Diese war in den 1920er Jahren neben dem „Bauhaus“ mit seinen kubischen Formen und weißen Fassaden die Avantgarde-Architektur im Wohnungs- und Bürogebäudebau.

Die umlaufenden, weißen Zierleisten des Turms sind vor allem dekorativ und gliedern das kompakte Gebäude. Breite Sprossenfenster betonen die Horizontale und mildern die Vertikale des Turms.

In den oberen Geschossen des Turms befanden sich Sozialräume für die dort tätigen Eisenbahner: Es gab Umkleiden, Wasch- und Aufenthaltsräume, Bäder und Übernachtungsmöglichkeiten.

Ende 1926 zog auch die „Stationskasse Dortmund“ ein. Hier erhielten Reichsbahn-Beschäftigte ihre Bezüge, Pensionen und Renten. Auch Mieten und Pachten zahlte man nun im Wasserturm.

Über den Sozialräumen lag der eigentliche Wasserturm mit zwei kreisrunden Betonbecken, die 800 Kubikmeter Wasser fassten. Bis in die 1950er Jahre versorgte er Dampflokomotiven. Danach stand der Turm leer und verfiel.

„Arbeiterstrich“, Verfall und Privatisierung

Erst Ende der 1970er Jahre renovierte die Bahn das Gebäude. Unten richtete sie wieder Ladenlokale ein, die oberen Räume bezogen das Arbeitsamt, die Bahn und das Bundesamt für Flüchtlinge. Vor dem Turm warteten Männer auf Gelegenheitsjobs – der „Arbeiterstrich“.

In den 1980er und 1990er Jahren blieb der Turm erneut ungenutzt. Trotz seiner Bedeutung als Zeugnis der Industriegeschichte verfiel er weiter. Die Bahn verkaufte ihn an einen Privatmann aus Münster.

Vom Wasserturm zum Architektenbüro und Kreativzentrum

1999 ersteigerte der Dortmunder Konzerthaus-Architekt Ralf Schulte-Ladbeck den Turm. „Er war damals unbenutzbar“, erinnert er sich.

„Oben fanden wilde Partys statt. “ Schulte-Ladbeck baute den Turm zu seinem Architekturbüro um. „Ich wollte immer mitten in der Stadt arbeiten“, so der heute 60jährige.

Mittlerweile renoviert und erweitert er das Gebäude erneut. Der Anbau wurde in den Zustand vor dem Zweiten Weltkrieg zurückversetzt und um zwei Etagen ergänzt. Ein Aufzug wird eingebaut. „Wir suchen noch Mieter“, sagt der Wasserturmbesitzer.

Die Vision: ein Erinnerungs- und Bildungsstätte zum Holocuast rund um den Turm

Seit 1991 erinnert eine Bronzetafel an der Nordseite des Turms an die Deportation von über 2.800 jüdischen Mitbürgern aus dem Regierungsbezirk Arnsberg. Die Nazis transportierten sie vom Güterbahnhof in Vernichtungslager.

Schulte-Ladbeck und Mitstreiter planen eine Erinnerungs- und Bildungsstätte. Eine Projektskizze liegt seit 2022 vor. „Auch wenn hier seit Jahren regelmäßig kleinere Gedenkveranstaltungen stattfinden, ist der Status quo der Bedeutung des Ortes nicht angemessen“, heißt es darin.

Neben dem Denkmal für die Karfreitagsmorde in der Bittermark, der Mahn- und Gedenkstätte Steinwache und zahlreichen Stolpersteinen wäre ein Erinnerungs- und Lernort an dieser Stelle ein zusätzliches Glanzlicht für die Erinnerungskultur der Stadt Dortmund.

Vielleicht ist der 100. Geburtstag des ehemaligen Wasserturms vom Südbahnhof ja eine Gelegenheit, die Debatte über diesen Vorschlag neu zu entfachen?

Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!

Mehr dazu auf Nordstadtblogger:

Der „Tag des offenen Denkmals“ zeigt am 13. September in Dortmund viele verborgene Schätze

Erinnern an die Opfer der Deportation von 1942: Rundgang mit anschließender Gedenkstunde