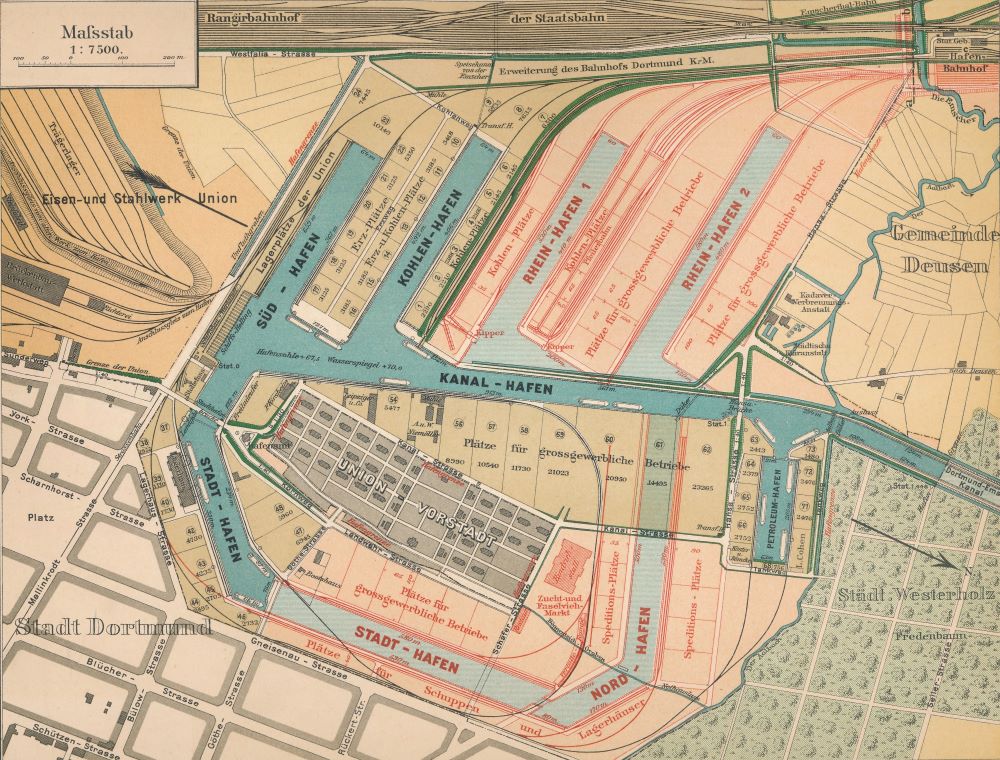

Der Dortmunder Hafen war in der nordwestlichen Ecke der Stadt angelegt und 1899 eröffnet worden. Mit der Mallinckrodtstraße und dem Sunderweg führten lediglich zwei bedeutendere Straßen zu ihm. Allerdings führte von Anfang an ein Schienennetz durch den Hafen, dass die einzelnen Hafenbecken mit dem Hafenbahnhof verbanden. Der Hafenbahnhof selbst war nördlich des bestehenden Rangierbahnhofes, etwa in Höhe der Zeche Hansa gebaut worden. Somit war der neue Hafen über das staatliche Schienennetz gut mit seinem näheren und weiteren Umfeld verbunden.

Die Idee einer Kleinbahn entstand früh

Zufrieden waren Stadtspitze und Hafenverwaltung mit der Situation dennoch nicht. Ihnen fehlte eine Verbindung zum Hoesch-Werk im Nordosten der Stadt und zu den Eisen- und Stahlwerken in Hörde und Aplerbeck. Die Bedeutung des Hafens, so war man sich sicher, würde steigen, wenn für diese Werke den Hafen nutzen könnten. Auch Zechen und Ziegeleien sollten angeschlossen werden.

Diese Idee war bereits 1896 aufgekommen. Aus ihr wurde der Plan einer städtischen Kleinbahn, der Hafenbahn entwickelt. Die städtische Bahnstrecke sollte vom Hafen ausgehend nördlich des Fredenbaumwaldes bis zum Hoesch-Werk verlaufen, östlich von diesem nach Süden abbiegen und durch Körne und Schüren bis nach Aplerbeck führen.

Der Baubeginn war erst im Jahr 1905

Der Endpunkt Aplerbeck wurde aber später fallengelassen, weil man Zweifel an der Rentabilität des Abschnitts Schüren-Aplerbeck bekam. So endete die Kleinbahn in Schüren. An der etwa zwölf Kilometer langen Bahnstrecke waren mehrere Werksanschlüsse und Bahnhöfe vorgesehen. Die Bahnhöfe lagen in Nieder- und Obereving, in der Stockheide, Körne und Schüren.

Wegen der schlechten Konjunktur zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde mit dem Bau der städtischen Kleinbahn erst 1905 begonnen. Abweichungen vom ursprünglichen Plan hatten die Anlage ebenfalls verzögert. Aber am 5. September 1907 fand die landespolizeiliche Abnahme der Strecke statt, und der Betrieb wurde sofort aufgenommen.

Ein Rangierbahnhof wurde nachträglich eingeplant

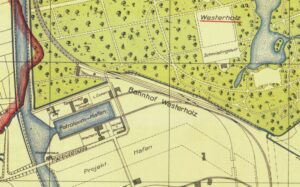

Zu den Abweichungen vom ursprünglichen Plan zählte auch die Anlage des Bahnhofs Westerholz am Südrand des Fredenbaumwaldes, dem letzten Rest des alten Westerholzes.

Er wurde notwendig, weil man nahe des Hafens Möglichkeiten benötigte, um die Güterzüge zu parken und zusammenzustellen.

Der Bahnhof Westerholz war also ein reiner Rangierbahnhof. Seine vier parallel verlaufenden Gleise erreichten je eine Länge von vierhundert Metern.

Der Bahnhof wurde mit elektrischem Licht ausgestattet

Ende 1908 wurde im Haushaltsplan 1909 der Hafenverwaltung eine Summe für den Bau und die Einrichtung einer Reparaturwerkstatt am Bahnhof Westerholz vorgesehen. Die Werkstatt war im Frühjahr 1910 fertiggestellt.

Im Februar 1909 berieten die Stadtverordneten über Gelder zur Finanzierung einer elektrischen Beleuchtung des Bahnhofs. Der Antrag wurde damit begründet, dass abends bei Dunkelheit bis zu drei Lokomotiven gleichzeitig dort fuhren und ohne Beleuchtung große Gefahrensituationen entstehen konnten. So wurde der Antrag genehmigt.

Der Bahnhof wurde nach und nach ausgebaut

Zum Bahnhof Westerholz gehörte von Beginn an ein Lokomotivschuppen. 1912 wurde dieser von fünf auf insgesamt acht Standplätze erweitert.

Zu dem Lokschuppen gehörte eine Krananlage, die zur Versorgung der Lokomotiven mit Wasser diente. Die Baumaßnahme ging mit der Anschaffung von drei neuen Lokomotiven und einer Vermehrung des Bahnpersonals einher.

Nachdem der neue Schuppen in Betrieb genommen war, wurde der bisherige zu Aufenthaltsräumen für das Bahnpersonal und zu Lagerzwecken umgebaut.

Alle Arbeiten gingen zu Lasten des Waldes

Die Anlage des Bahnhofs Westerholz hatte Rodungsarbeiten am Fredenbaumwald bedingt. Ein Zeitungsredakteur beschrieb die Lage des Bahnhofs Westerholz als sehr idyllisch.

Er bedauerte aber, dass wegen der Erweiterung des Maschinenschuppens schon wieder eine Anzahl Eichen gefällt worden war.

Er wünschte sich ein Ende der „Waldschlächterei“, zumal ja gerade zu der Zeit auch im Norden des Westerholzes viele Bäume gefällt wurden. Hier wurde der neue Zuchtviehmarkt erbaut.

Es entstanden Dienstwohnungen für das Bahnhofspersonal

Im November 1913 beschloss das Stadtparlament die Errichtung eines Dienstwohngebäudes am Bahnhof Westerholz. Es wurde benötigt, weil das bisher zu diesem Zwecke genutzte Haus am nördlichen Ende des Sunderwegs abgerissen werden musste.

Es wurde aber auch für notwendig erachtet, dass aufgrund des ständig zunehmenden Eisenbahnbetriebs der Werkmeister während der Nacht bei Unfällen schnell herangezogen werden konnte. Deshalb war es wünschenswert, dass er dicht am Bahnhof wohnte.

Aus wirtschaftlichen Erwägungen wurden in dem neuen Haus auch die Dienstwohnungen für den Stationsverwalter und den Hilfsweichensteller untergebracht. Die Baukosten schätzte man auf 18.000 Mark. Damit war die letzte Ausbaustufe des Bahnhofs vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges erreicht.

Das Bahnhofsgelände als Ziel für Selbstmörder

In der Zwischenkriegszeit finden sich nur noch wenige Nachrichten über den Ausbau des Rangierbahnhof am Fredenbaum, dessen Auslastung im Gleichschritt ging mit dem Betrieb an den Hafenbecken.

Ende 1924 beabsichtigte die Hafenverwaltung, in der Schmiede der Lokomotiv- und Wagenwerkstatt einen schweren Lufthammer in Betrieb zu nehmen, wozu auch die Genehmigung erteilt wurde. Im Jahre 1925 wurde am Bahnhof ein Bürogebäude der Hafenverwaltung errichtet.

Erschreckend natürlich, dass der ruhig gelegene Bahnhof auch von Selbstmördern aufgesucht wurde. So wollte sich 1930 eine wohnungslose Frau dort überfahren lassen. Dem Lokomotivführer gelang es jedoch rechtzeitig zu bremsen.

Der Bahnhof Westerholz ist noch immer in Betrieb

Der Rangierbahnhof Westerholz befindet sich nach wie vor in Betrieb. Seine ehemaligen Betriebsgebäude sind jedoch als solche nicht mehr erkennbar.

Von der Mehrheit der Fredenbaum-Besucher wird der Bahnhof kaum wahrgenommen, denn wer nicht am Tankweg den Wald betritt oder direkt an seinem Südrand spazieren geht, sieht ihn nicht einmal.

Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!

Reaktionen

Christian Berndt

Wie immer ein sehr interessanter Artikel von Herrn Winter. Vielen Dank!