Rund 100 Interessierte folgten der Einladung, des Stadtplanungs- und Bauordnungsamt ins Rathaus, zum Ideenaustausch über die Zukunft der Kampstraße. Der öffentliche Dialog bildet den Abschluss des Beteiligungsprozess, der sich unter dem Titel „RE:START Kampstraße“, mit dem zentralen innerstädtischen Raum zwischen der Stadtbahnhaltestelle Reinoldikirche und dem Petrikirchhof befasst.

Beteiligung zwischen Vergangenheit und Neugestaltung

Ist es schon eine unendliche Geschichte, oder dauert urbane Entwicklung einfach an? Letztlich ist es eine Frage der Perspektive, mit der man auf den Prozess blickt. Im Rathaus begrüßte Stefen Szuggat, Dezernent für Umwelt, Planen und Wohnen etwa 100 Interessierte zur Dialogveranstaltung und motivierte die Teilnehmenden Wünsche und Ansprüche an die Kampstraße zu äußern.

Die Entscheidung, die Gestaltung der Kampstraße neu zu planen, sei im Rat der Stadt 2024 gefallen und eine breite Beteiligung Gewerbetreibender, Anwohner:innen und Besucher:innen habe als Grundlage für die Planung einen hohen Stellenwert, so Stefen Szuggat.

Bereits vor der Planung beauftragt die Stadt Fachleute von „Plan Lokal“ und der „Bande für Gestaltung“ um den Beteiligungsprozess möglichst professionell zu gestalten. „Wir sind noch vor der Planung und wir wollen Sie hören!“, erklärte Thomas Scholle von „Plan Lokal“, der die Veranstaltung moderierte. So wurde vor der Dialogveranstaltung eine Online Beteiligung, Interviews, Aktionen bei DortBunt sowie moderierte Kampstraßen-Spaziergänge umgesetzt.

Der Prozess wird sichtbar

Birgit Niedergethmann, Fachbereichsleiterin im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt fasste den Sachstand zusammen und führte aus, dass es um die Gestaltung eines Kernstücks unserer City geht, weg von der Verkehrsachse zur Aufenthaltszone. In den 26 Jahren seit den Planungen zum Boulevard Kampstraße hat sich viel geändert. ___STEADY_PAYWALL___

Die U-Bahn fährt dicht unter der Oberfläche – mit Folgen für die Bepflanzung mit Bäumen. Der Brandschutz hat einen anderen Stellenwert erhalten, es gibt ein Tabuflächenkonzept der Feuerwehr. Aber auch die Ansprüche an die Aufenthaltsqualität sind gestiegen, zum Beispiel durch den Klimawandel und Erwartungen an das Mikroklima in der Stadt.

Neben den Restriktionen gibt es verkehrliche Belange sowie die Abwägung unterschiedlicher Interessen, unter anderem durch Veranstaltungen wie der Weihnachtsstadt. Für den weiteren Prozess weist sie darauf hin, dass bis Oktober ein Leistungsbild für eine Ausschreibung erstellt werden soll. Für eine Ausschreibung ist ein Ratsbeschluss erforderlich, grundsätzlich könnte 2028 mit den Bauarbeiten begonnen werden.

DNA der Kampstraße gesucht

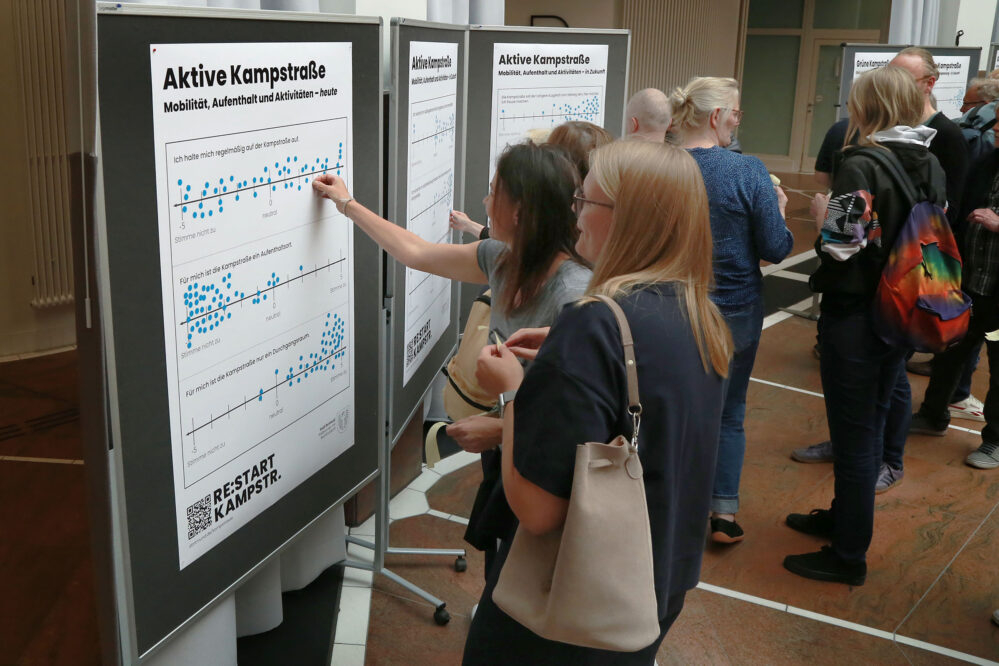

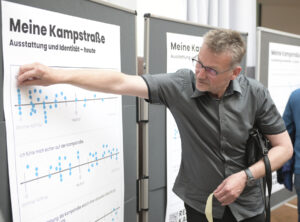

Im Dialog ging es konkret um die Frage: Was ist die DNA der Kampstraße? Hierfür wurden Flipcharts mit Zustimmungsachsen zu Themen wie Grün und Klimaanpassung Mobilität, Aufenthalt und Aktivitäten sowie Ausstattung und Identität bereitgestellt – unter den Aspekten „Heute“ und in „Zukunft“.

Es zeigte sich: Nur wenige Besucher:innen halten sich gerne in der Kampstraße auf. Zum Sicherheitsgefühl dort gibt es kein einheitliches Bild, aber überwiegend herrscht die Meinung, dass die Kampstraße in ihrer aktuellen Gestaltung ihrer Bedeutung nicht gerecht wird.

Für die Zukunft wünschen sich die Dortmunder:innen, dass die Kampstraße Raum für Kunst bietet und das nachhaltige Materialien verwandt werden. Außerdem sollte die Kampstraße besser beleuchtet und dort öffentliche Toiletten bereitgestellt werden. Auch die Frage nach mehr Attraktionen, wie zum Beispiel großen Spielgeräten, wird ambivalent beantwortet.

Ein Autofreier und grüner Rückzugsort parallel zum Hellweg

Das Bild zur grünen Kampstraße und zur Klimaanpassung ist eindeutiger: Vielen ist es dort im Sommer heute zu heiß. Asphalt und Beton als vorherrschende Baustoffe sind dort eher unerwünscht. Der Wunsch nach schattenspendenden Orten ist groß. Auch mehr Grün und blühende Pflanzen könnten die Aufenthaltsqualität deutlich verbessern und zusätzlich Insekten in der Stadt einen Lebensraum geben. Was helfen würde mitten in der City den Folgen des Klimawandels zu begegnen.

Im Themenfeld Mobilität, Aufenthalt und Aktivitäten wird die Kampstraße heute eher als Durchgangs- als als Aufenthaltsort bewertet. In Zukunft soll die Kampstraße im Gegensatz dazu ein ruhiger Ausgleich zum Hellweg sein – ein Ort um Pause zu machen. Wo, nach einer großen Mehrheit, auch Fahrradfahren erlaubt sein soll.

Zudem soll die Kampstraße in Zukunft mit Außengastronomie, aber auch konsumfreien Aufenthaltsmöglichkeiten und vielfältige Sitzgelegenheiten ausgestattet sein. Bleibt als Fazit: Wir sind vor der Planung. Ihr wolltet uns hören – wir haben uns gemeldet. Wir sind gespannt auf die Umsetzung.

Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!

„RE:START Kampstraße“ – Wie ein grauer Korridor zur grünen Stadtoase in Dortmund werden soll

Schlussstrich: Die 26 Jahre alten Planungen für den „Boulevard Kampstraße“ sind vom Tisch

Reaktionen

Bäume und Wasser für die Kampstraße: 1000 Ideen als Grundlage für die Ausschreibung (PM)

Die Kampstraße bekommt ein neues Gesicht. Wie es genau aussieht, darüber dürfen die Dortmunder*innen mitentscheiden. Der erste Teil des Beteiligungsprozesses ist nun abgeschlossen – mehr als 1.000 Anmerkungen und Ideen zum RE:START KAMPSTRASSE haben die Dortmunder*innen eingebracht.

Konkret geht es um den Bereich zwischen der Stadtbahnhaltestelle Reinoldikirche und dem Petrikirchhof. Zielbilder und Kernanforderungen aus den Ideen der Dortmunder*innen bilden die „Kampstraßen-DNA“. Sie ist die Grundlage für die Generalplanung, die nun europaweit ausgeschrieben werden soll. Darüber entscheidet der Rat in seiner Oktober-Sitzung.

Das ist die Kampstraßen-DNA

Die Kampstraßen-DNA ist das Ergebnis eines breit angelegten Beteiligungsprozesses. Beteiligen konnten sich die Dortmunder*innen beim Stadtfest Dortbunt, bei themenspezifischen Spaziergängen über die Kampstraße, Schlüsselpersonengesprächen unter anderem im Rahmen des Immobiliendialogs, Workshops zu Belangen des Rad- und Fußverkehrs verwaltungsinternen Workshops, Dialogveranstaltung sowie online.

Das sind die Ziele:

Freiraum für alle – inklusiv, sozial integrativ, ohne Konsumzwang, für alle Altersgruppen.

Die Straße soll als grüner, ruhiger Gegenpol zum Hellweg gestaltet werden, mit großzügiger Begrünung, Sitzgelegenheiten und Aufenthaltsflächen.

Eine klimaangepasste Gestaltung, die Umweltwirkungen berücksichtigt und das Mikroklima verbessert.

Raum für Kultur, Spiel, Bewegung und flexible Nutzungen.

Die Kernanforderungen:

Hohe gestalterische Qualität, nachhaltige Materialien und Einbindung in die umliegende Stadtstruktur.

Starke Begrünung, Integration von Wasserelementen, Maßnahmen zur Klimaanpassung und Entsiegelung.

Rad- und Fußverkehr sicher und sinnvoll vereinigen, motorisierten Verkehrs auf Notwendige beschränken, Barrierefreiheit und sichere Abstellflächen für Fahrräder und E-Scooter.

Mehr soziale Infrastruktur: öffentliche Toiletten, Trinkwasser, barrierefreie Möblierung und konsumfreie Aufenthaltsangebote.

Multifunktionale Flächen für Spiel, Bewegung, Ruhe und Veranstaltungen, flexible Möblierung.

Kunst, Kultur, Außengastronomie und kreativen Zwischennutzungen fördern.

Sauberkeit, Sicherheit und Beleuchtung verbessern, vor allem abends.

Transparente, zügige Umsetzung mit weiteren Beteiligungsmöglichkeiten.

Eine besondere und herausfordernde Aufgabe

Auf dieser Grundlage soll die Generalplanung für die Umgestaltung der Kampstraße in einem zweistufigen Vergabeverfahren ausgeschrieben werden. Europaweit können sich Unternehmen darum bewerben, Konzepte für die Kampstraße zu entwickeln.

Der Fokus der Neugestaltung liegt auf dem Mittelabschnitt der Kampstraße zwischen Reinoldi- und Petrikirche. Hier soll ein freianlagen- und verkehrsanlagenplanerisches Gesamtkonzept entwickelt werden, das als identitätsstiftendes, blau-grünes Rückgrat der Dortmunder Innenstadt fungiert. Dabei gilt es, die vielfältigen Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer*innen mit den öffentlichen und gewerblichen Interessen in Einklang zu bringen und die Aufenthaltsfunktion zu stärken.

Ziel ist ein vielfältig nutzbarer, grüner Stadtraum, der sowohl den alltäglichen Anforderungen als auch temporären Veranstaltungen wie der Weihnachtsstadt oder anderen City-Events gerecht wird. Im Vordergrund stehen dabei Klimaresilienz und Aufenthaltsqualität für Menschen. Urbanes Grün, insbesondere Bäume, sollen ein bestimmendes Entwurfselement sein.

Die ausführliche Dokumentation des Partizipationsprozesses RE:START KAMPSTRASSE gibt es als PDF-Datei hier zum Download: dortmund.de/kampstrasse