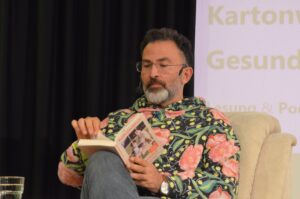

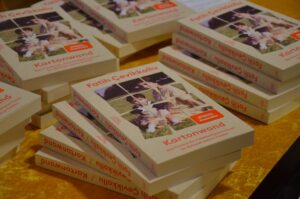

Vor über 60 Jahren kamen sie als Arbeitskräfte nach Deutschland. Heute sind viele von ihnen im Rentenalter. Welche Herausforderungen die erste Generation der sogenannten Gastarbeiter:innen erlebt hat und wie sich diese Erfahrungen auf die psychische Gesundheit im Alter auswirken, beschreibt Autor Fatih Çevikkollu in „Kartonwand“. Neben der Lesung aus seinem Buch stand im Wilhelm-Hansmann-Haus im Rahmen einer Podiumsdiskussion die Frage im Mittelpunkt, wie ältere Menschen mit Migrationserfahrung psychisch besser unterstützt werden können.

Die Bundesrepublik warb Arbeitskräfte an, darunter die Eltern von Fatih Çevikkollu

Es ist ein Anwerbeabkommen der Bundesrepublik, das den Arbeitsmangel, ausgelöst durch den Zweiten Weltkrieg, beheben sollte. Besonders in Landwirtschaft, Bergbau und Industrie herrschte Arbeitskräftemangel. Viele der Arbeitskräfte kamen dabei aus der Türkei. Unter ihnen waren auch die Eltern von Fatih Çevikkollu.

Als gelernter Schlosser, gebürtig aus Adana, kam sein Vater gemeinsam mit seiner Mutter, die in der Türkei als Grundschullehrerin gearbeitet hatte, nach Deutschland.

Vorübergehend, wie es ihnen damals vermittelt wurde, erzählt Çevikkollu bei seiner Lesung. Eine Annahme, die sowohl auf Seiten der sogenannten Gastarbeiter:innen als auch der Bundesrepublik herrschte. Integrations- und Sprachkurse schienen damit überflüssig. „Bis 2005 gab es in Deutschland nicht einmal Integrationskurse“, erzählt Çevikkollu.

Noch in die 2000er Jahre hinein betonte Deutschland offiziell und politisch häufig, kein Einwanderungsland zu sein. Einen Bedarf für solche Angebote sah man damit nicht.

Annahme einer Rückkehr bestimmte jahrelang das Leben der Familie

Doch anders als jahrelang angenommen wurde, wurde das Rückkehrprinzip in den 70er Jahren aufgehoben. „Deutschland hatte etwa 600.000 offene Stellen, dem standen rund 50.000 Arbeiter gegenüber, weswegen das Rotationsprinzip aufgelöst wurde“, so Çevikkollu. Hinzu kamen die wirtschaftlichen Bedingungen in der Türkei, die für die Familie keine Perspektive boten.

Die Rückkehr in die Türkei rückte so zunächst in den Hintergrund. „In einigen Jahren, wenn sich die wirtschaftliche Lage stabilisiert hat“, lautete die Annahme. Für Çevikkollus Vater, der in Köln eine Stelle als Schlosser gefunden hatte, ging der Alltag so weiter.

Dort konnte er seine Arbeit wie gewohnt ausüben. Anders sah es bei der Mutter aus. Einst als Grundschullehrerin tätig, arbeitete sie plötzlich als Näherin in Deutschland. Ein „Statusverlust“, wie Çevikkollu es nannte, der auf sie wirkte, gepaart mit Spannungen innerhalb der Familie, da sie gegen den Willen ihrer Eltern nach Deutschland reiste.

Sprachkurse hielt ihr Ehemann für überflüssig, ebenso wie der Führerschein. „Sie wurde in ihrer Selbstständigkeit beschnitten. Sie hielt es zunächst aus mit der Annahme, dass alles eh nur temporär sei und wir zurückkehren würden“, so Çevikkollu.

Psychische Erkrankung und Einsamkeit prägten die letzten Jahre der Mutter

Je mehr die Jahre verstrichen, desto mehr verschwand die Vorstellung einer Rückreise. Nach und nach zogen Çevikkollu und seine beiden Geschwister aus dem Elternhaus aus. Die Isolation machte sich besonders bei der Mutter bemerkbar. Eine Integration in die Gesellschaft war jahrelang durch die Annahme der Rückkehr und den Vater gehemmt worden. Çevikkollu erinnert sich, dass sie zunehmend auffällig wurde.

Eine offizielle Diagnose gab es nie, vermutlich handelte es sich um eine Psychose. Anfang der 2000er Jahre reiste sie schließlich alleine zurück in die Türkei, wo sie dann auch blieb. Bis September 2017: „Mein Handy klingelte […] Ich wusste sofort, dass etwas passiert war.

Mein Bruder berichtete, dass unsere Mutter tot sei […] Sie war nachts auf dem Weg zur Toilette gestürzt und vier Tage später gefunden worden […]“ liest der Autor aus seinem Buch vor.

„In ihren letzten Lebensjahren war sie psychisch krank, lebte allein in ihrer Eigentumswohnung […] Sie sprach mit Stimmen, die nur sie hörte, schrie unvermittelt, erkannte uns manchmal nicht und lachte zwischendurch laut auf. In diesem Zustand war sie nicht gesellschaftsfähig.“

Einsamkeit als verbreitetes Phänomen unter älteren Migrat:innen

Wenn auch Migration per se nicht zu psychischen Problemen führt, ist Einsamkeit, welche häufig im Zuge dessen auftritt einer der größten Faktoren für psychische Probleme, wie Dr. Uwe Johansson, Chefarzt für Gerontopsychiatrie an der LWL-Klinik Dortmund, bestätigt. Auch Dr. Gürsel Çapanoglu, Projektleitung der kultursensible Seniorenarbeit beim VMDO e.V. Dortmund, sieht dass Einsamkeit ein wiederkehrendes Problem mit der Arbeit mit älteren Migrant:innen ist.

„Vor Corona haben wir zusammen mit der Stadt Dortmund ein Demenzzentrum für türkische Migrantinnen und Migranten sowie eine Demenz-Koordinierungsstelle gegründet. In dieser Zeit habe ich viele Hausbesuche gemacht und auch ehrenamtlich gearbeitet.

Was ich gesehen habe, war für mich sehr neu und traurig: Viele ältere Menschen leben allein in kleinen Wohnungen, während ihre Kinder bereits ausgezogen sind“ so Çapanoglu. „Wir haben viele Angebote organisiert, etwa auf Türkisch und Deutsch zu Depression und Demenz, doch viele Migrantinnen und Migranten haben kaum soziale Kontakte.

Freizeitangebote nehmen sie oft nicht wahr, sei es wegen Sprachbarrieren, kultureller Unterschiede oder religiöser Gründe. Das führt zu Einsamkeit und sozialer Isolation“ fügt sie hinzu.

Unterschiedliche Krankheitsvorstellungen erschweren die Behandlung

Johansson erinnert sich, dass Anfang der 2000er Jahre kaum ältere Menschen mit Migrationshintergrund in seiner Klinik ankamen. „Damals dachten wir, sie brauchen uns nicht“, sagt er. Heute sei der Zugang etwas leichter geworden. Oft begleiten die Enkelkinder ihre Großeltern in die Ambulanz. Dennoch erreichen nur etwa zehn Prozent der über 65-Jährigen mit Zuwanderungsgeschichte die Klinik.

Ein Grund dafür liegt laut Johansson in den unterschiedlichen Vorstellungen von Krankheit. Psychisches Leiden werde oft nicht direkt benannt, sondern über körperliche Symptome beschrieben. Er erzählt von einer älteren Frau mit türkischer Herkunft, die an einer Angststörung litt.

Während sie in Begleitung ihres Sohnes kaum sprach, öffnete sie sich erst, als die Schwiegertochter übersetzte und beschrieb ihre Beschwerden mit Worten wie „Ich bin nervös“ oder „Mir ist schwitzig“.

Hinzu komme, dass die gängigen Diagnoserichtlinien stark auf westeuropäische Vorstellungen von Krankheit basieren. Viele Testverfahren spiegeln die Lebensrealität von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte nicht wider. „Was man nicht kennt, kann man nicht diagnostizieren“, so Johansson. Deshalb brauche es seiner Meinung nach kultursensible Ansätze in Medizin und Therapie, die genau solche Unterschiede beleuchten.

Interkulturelle Angebote müssen weiter ausgebaut werden

Auch wenn die LWL Klinik seit etwa fünf Jahren eine interkulturelle Ambulanz besitzt, die kultursensible psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung anbietet, müsse das Angebot nach Ansicht von Johansson weiter ausgebaut werden, da die Zugangsbarrieren nach wie vor hoch seien.

Mehrsprachige Angebote, Dolmetscher und kulturell angepasste Therapien, wie sie bereits in solchen Ambulanzen stattfinden, seien dabei der erste Schritt, um die speziellen Bedürfnisse der Patient:innen zu berücksichtigen.

Der Chefarzt rät zudem anderen Fachkräften, offen für diese Ansätze zu sein. So entstehe ein besseres Verständnis für verschiedene Krankheitswahrnehmungen, und man lerne, situationsgerecht zu kommunizieren zum Vorteil der Patient:innen.

Mehr auf dazu auf Nordstadtblogger:

Denkmal für Gastarbeiter:innen in Dortmund: „Wichtig ist, dass es jetzt überhaupt kommt.“

Open-Air-Version der Talk-Runde „Pentagon“ zum Gastarbeiter:innen-Denkmal in Dortmund