Neue Zahlen des Amts für Wohnen zeigen: Der Dortmunder Wohnungsmarkt bleibt angespannt. Die Stadt wächst und mit ihr steigen die Mieten und Immobilienpreise weiter. Mehr Baugenehmigungen konnten diesen Trend bislang nicht bremsen. Zwar fördert die Stadt so viel bezahlbaren Wohnraum wie nie zuvor, doch langfristig droht ein deutlicher Rückgang bei den geförderten Projekten.

Die Bevölkerung wächst – der Wohnraum bleibt knapp

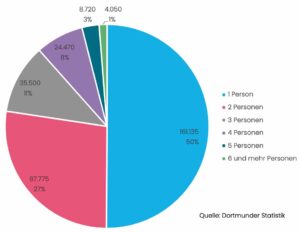

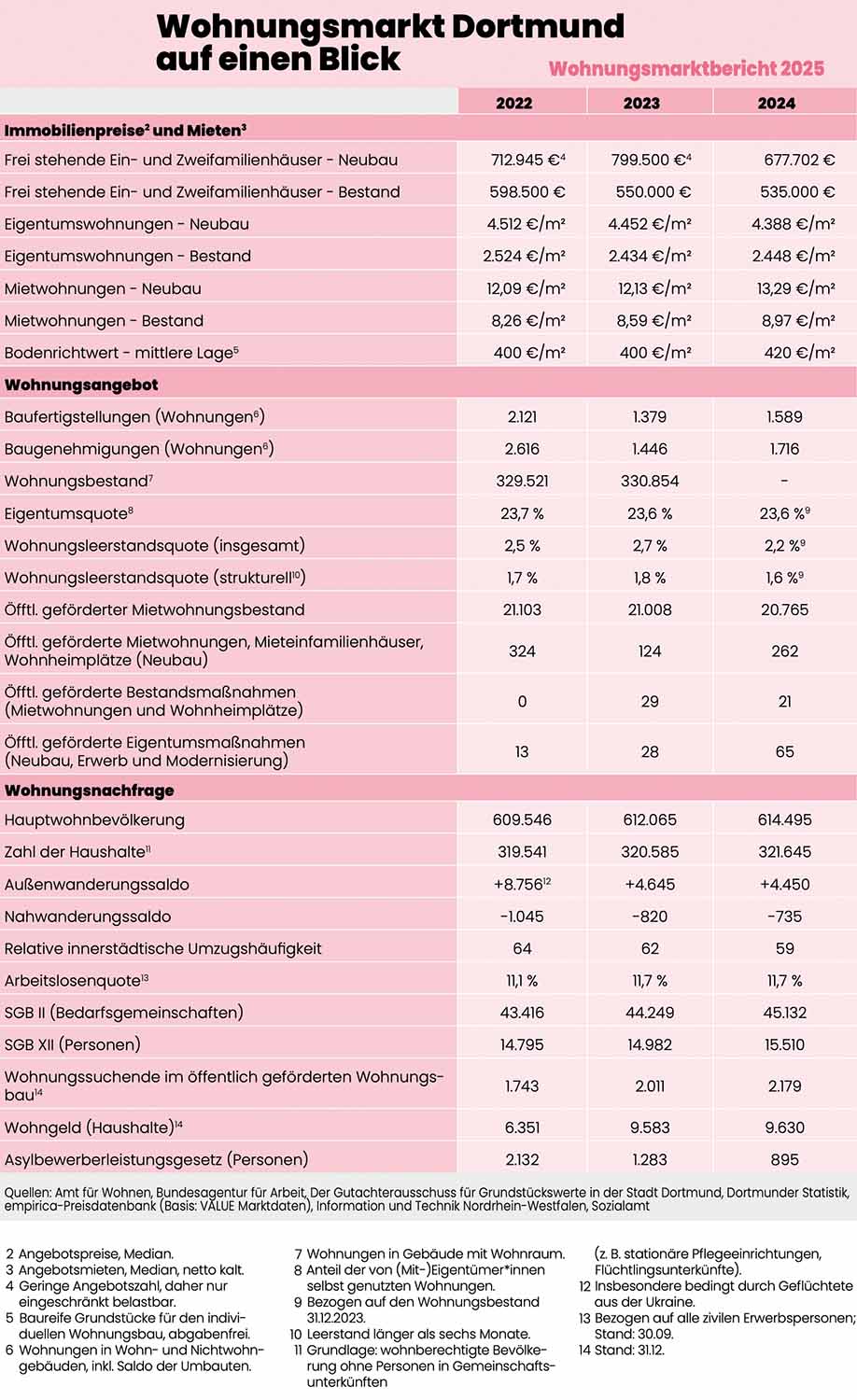

Hauptgrund für die steigende Nachfrage nach Wohnraum ist das anhaltende Wachstum der Stadt. Ende 2024 lebten nach offiziellen Schätzungen rund 615.500 Menschen in Dortmund, verteilt auf etwa 322.000 Haushalte. Das entspricht einem Zuwachs von rund 1.000 Haushalten innerhalb eines Jahres.

Rund drei Viertel aller Dortmunder Haushalte bestehen aus nur ein oder zwei Personen. Viele Zugezogene kommen aus Nordrhein-Westfalen oder dem Ausland, häufig junge Erwachsene und Familien. Vor allem in diesem Segment fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Größere und familiengerechte Wohnungen sind besonders knapp.

Das stetige Bevölkerungswachstum erhöht den Druck auf den ohnehin angespannten Markt. In der Folge sind die Mieten und Kaufpreise weiter angestiegen.

Steigende Mieten: Weniger Umzüge in Dortmund

Die Mieten in Dortmund sind 2024 weiter deutlich gestiegen. Der Medianpreis für Wiedervermietungen in Bestandswohnungen lag bei 8,97 Euro pro Quadratmeter (netto kalt). Das sind rund 4,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Noch stärker zogen die Preise bei Neubauten an: 13,29 Euro pro Quadratmeter. Ein Plus von fast zehn Prozent. Damit wächst der Abstand zwischen Neubau- und Bestandsmieten weiter, ein Trend, der sich seit Jahren abzeichnet.

Diese Entwicklung verschärft den sogenannten „Lock-in-Effekt“. Viele Dortmunder:innen verschieben ihren Umzug oder geben die Suche ganz auf, da ihnen bezahlbare Alternativen fehlen.

Ursache ist nicht nur der Unterschied zwischen Bestands- und Neubau-Mieten, sondern auch zwischen bestehenden Mietverträgen und Neuverträgen: Letztere steigen oft stärker an, wodurch Umzüge erschwert werden. Deren Häufigkeit sank 2024 auf den niedrigsten Stand der letzten 40 Jahre.

In Dortmund soll die Mietpreisbremse diese Effekte abmildern, indem sie die Mieten bei Neuverträgen begrenzt. In der Praxis stößt die Regelung jedoch auf Grenzen, da Mieter:innen aktiv werden müssen, um ihre Rechte geltend zu machen.

Die Zahlen zeigen: Ohne zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum dürfte sich die Lage weiter verschärfen, besonders dort, wo die Nachfrage am größten ist.

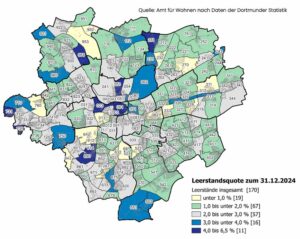

Leerstand zu gering für einen dynamischen Wohnungsmarkt

Ein Grund für die geringe Bewegung auf dem Wohnungsmarkt ist der niedrige Leerstand. In Dortmund liegt die strukturelle Leerstandsquote bei nur 1,6 Prozent – unter Einbeziehung kurzfristiger Leerstände sind rund zwei Prozent aller Wohnungen unbewohnt.

Diese Werte gelten als zu gering, um eine ausreichende Fluktuationsreserve zu bilden. Wohnungssuchende haben dadurch kaum Auswahl, und besonders bezahlbare Angebote sind schnell vergeben. Das bremst Umzüge und treibt die Preise in ohnehin belasteten Stadtteilen weiter an.

Um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, prüft die Stadt Dortmund auch die Umwandlung leerstehender Büroflächen in Wohnraum. Wie Pressereferent Christian Schön erklärt, hängt dies jedoch stark von Lage, Grundriss und rechtlichen Rahmenbedingungen ab. „Grundsätzlich ist es Ziel der Stadtplanung, gerade im Innenstadtbereich und den Stadtbezirkszentren möglichst gemischte Quartiere zu entwickeln und keine monofunktionalen Strukturen zu schaffen“, macht Schön klar. In einigen Fällen wurden bereits konkrete Projekte umgesetzt, etwa die Umwandlung der ehemaligen Conrad-Immobilie zu Wohnzwecken.

Trotz Rekordinvestitionen: Familien warten lange auf Förderung

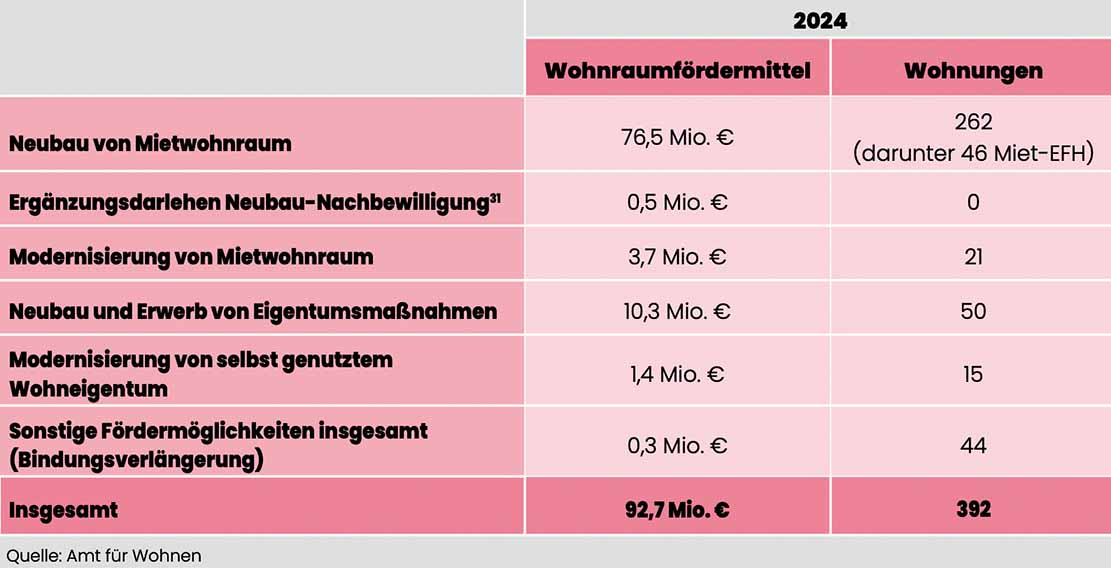

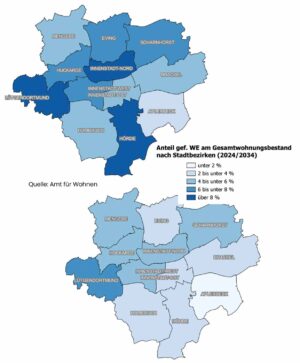

Gleichzeitig investiert die Stadt so viel in bezahlbaren Wohnraum wie nie zuvor. Rund 93 Millionen Euro standen 2024 für Neubau- und Modernisierungsprojekte zur Verfügung – ein Rekordwert. Insgesamt wurden 392 Wohnungen gefördert.

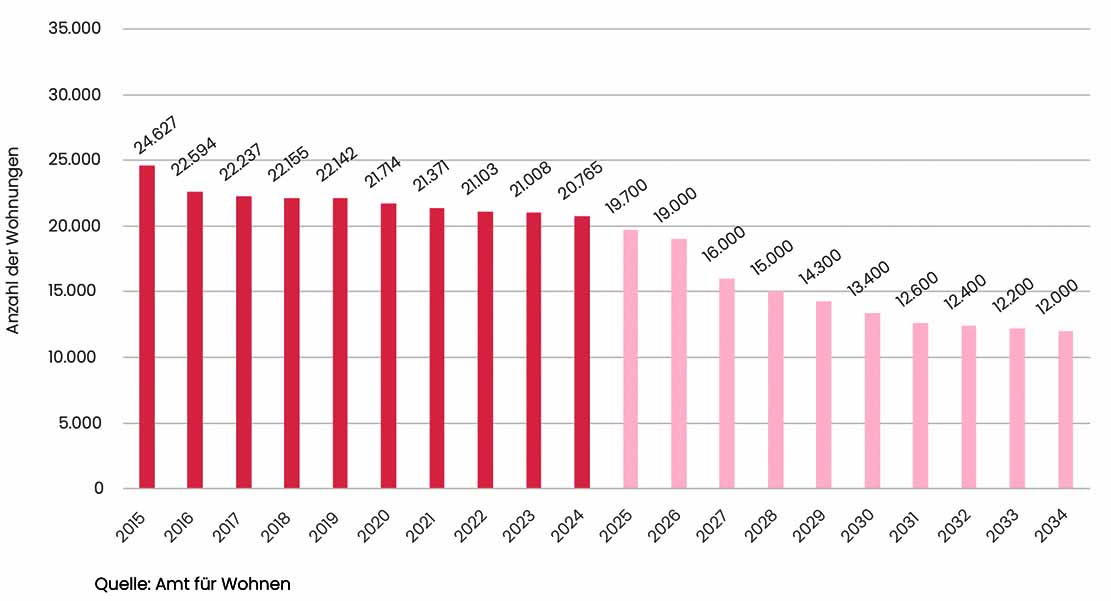

Langfristig droht dieser Trend jedoch zu kippen. Zwar bewertet die Stadt die Förderbilanz positiv, doch es laufen mehr Bindungsfristen aus, als neue Projekte hinzukommen. Schätzungen des Amts für Wohnen zufolge könnte der Bestand an geförderten Mietwohnungen bis 2034 von derzeit 20.765 auf rund 12.000 sinken.

Schon jetzt steigt die Zahl der Haushalte, die trotz Antrag keine geförderte Wohnung erhalten. Besonders große Familien und Mehrpersonenhaushalte warten oft viele Monate auf ein Angebot. „Familien und junge Haushalte sind explizit Zielgruppen der Wohnraumförderung NRW“, so Schön. Auch Studierende und Auszubildende werden über spezielle Programme unterstützt, etwa durch Mietzuschüsse oder ein begrenztes Kontingent an Wohnungen im Unionviertel. Hier zeigt sich deutlich, wie sehr der soziale Druck auf dem Wohnungsmarkt zunimmt.

Bauen entgegen dem NRW-Trend

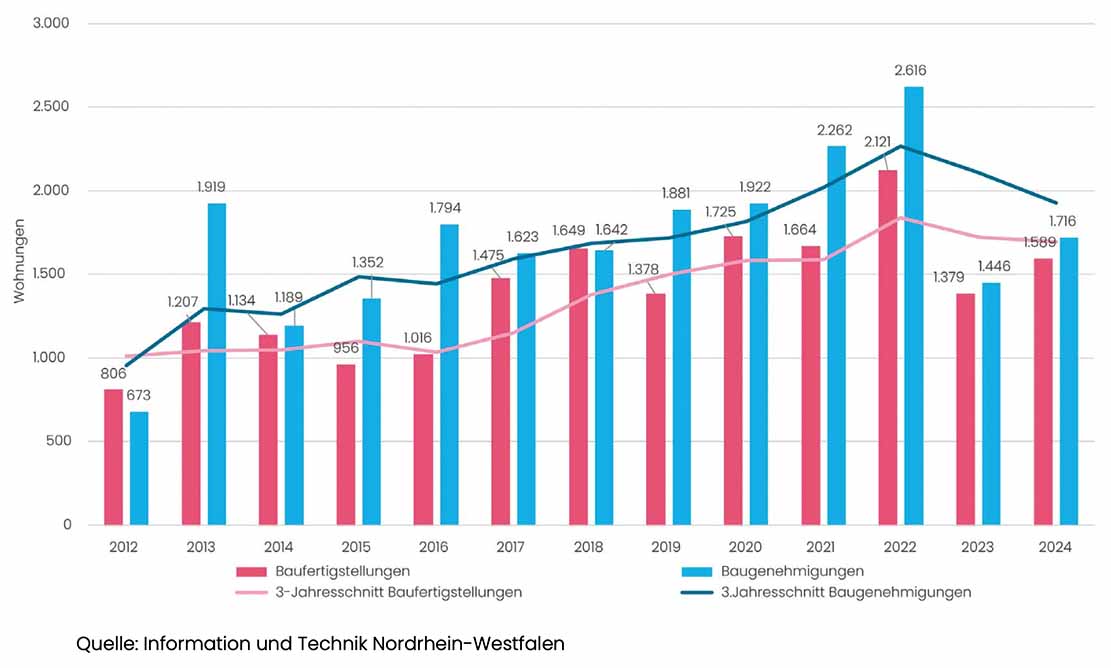

Nach den starken Einbrüchen im Jahr 2023 hat sich die Bautätigkeit in Dortmund leicht erholt. 2024 wurden 1.716 neue Wohnungen genehmigt – rund 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit entwickelt sich Dortmund gegen den landesweiten Trend: In Nordrhein-Westfalen gingen die Genehmigungen um etwa sieben Prozent zurück.

Auch bei den Fertigstellungen zeigt sich eine positive Tendenz: 2024 wurden rund 15 Prozent mehr Wohnungen fertiggestellt als 2023 (1.589 gegenüber 1.379). Landesweit sank die Zahl der Fertigstellungen hingegen um etwa 15 Prozent.

Mit der steigenden Bauaktivität stabilisierten sich auch die Kaufpreise für Wohnimmobilien. Erstmals seit drei Jahren wurden wieder mehr Objekte verkauft. In der ersten Jahreshälfte 2025 stieg die Zahl der notariell beurkundeten Kaufverträge um 19 Prozent, der Geldumsatz sogar um 35 Prozent auf insgesamt 668 Millionen Euro (Daten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte der Stadt Dortmund).

Für den weiteren Wohnungsbau stehen in Dortmund sowohl Flächen im ungeplanten Innenbereich als auch Flächen in Bebauungsplänen zur Verfügung. Die hohen Baukosten bremsen jedoch Investoren, weshalb inzwischen deutlich mehr Fördermittel für öffentlich geförderten Wohnraum beantragt werden. Die Stadtverwaltung begleitet die Vorhabensträger, sodass trotz dieser Herausforderungen eine Vielzahl von Bauprojekten umgesetzt werden kann.

Umweltschutz steht im Fokus

Besondere Priorität räumt die Stadt dem nachhaltigen Schutz der Umwelt ein. Seit 2025 werden bei jedem Bebauungsplanverfahren die Umweltauswirkungen mithilfe einer Klimacheckliste berücksichtigt. „Der Schutz des Klimas ist dabei besonders relevant“, betont Pressereferent Christian Schön.

Zu den Maßnahmen gehören Dach- und Fassadenbegrünungen sowie der Schutz erhaltenswerter Bäume. Für Grünflächen oder Baumbestände, die nicht erhalten werden können, wird ein Ausgleich geschaffen – möglichst direkt vor Ort. Bereits im Jahr 2020 wurden zahlreiche Bebauungspläne in der Innenstadt angepasst, um solche Anforderungen auch für Bestandsflächen umzusetzen.

Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!