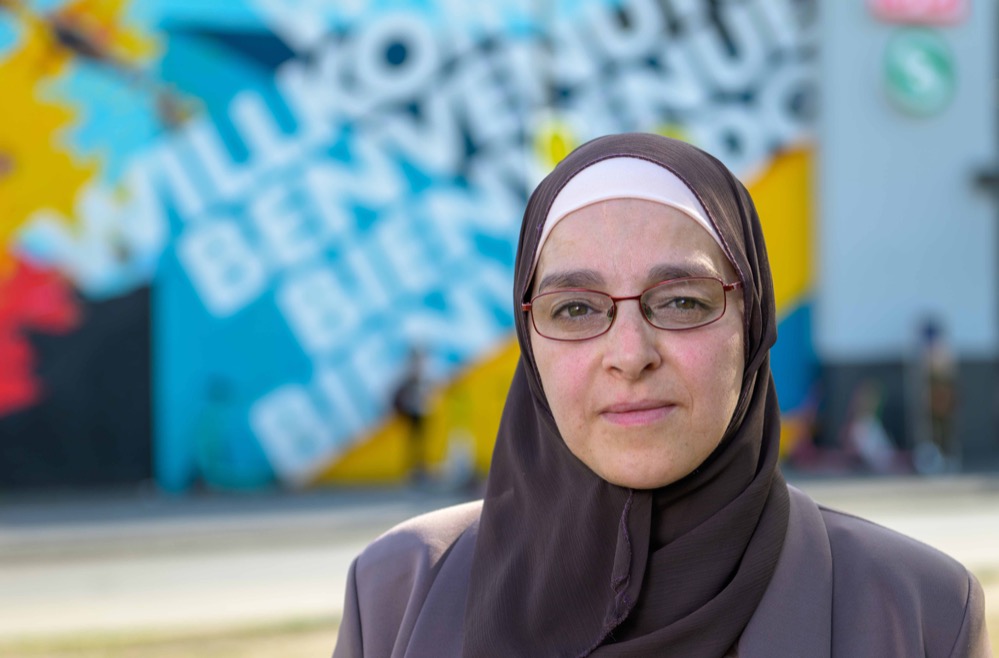

Als Waffa Kuwider im Jahr 2007 in Dortmund landet, trägt sie einen Koffer voller Erinnerungen an Syrien bei sich – und viele Hoffnungen für die Zukunft. Heute ist sie 47 Jahre alt, arbeitet als Sozialbetreuerin beim Deutschen Roten Kreuz und hat vier Kinder. Doch der Neuanfang war alles andere als leicht.

Der Wunsch nach einer besseren Zukunft

„Zum Glück habe ich den Fluchtweg nicht erleben müssen“. Sie kam mit einem Visum nach Dortmund um zu ihrem Mann zu ziehen. Er war bereits einige Jahre zuvor über Russland, Griechenland und Kroatien nach Deutschland gekommen. „Er war Anfang zwanzig und suchte eine bessere Zukunft – Freiheit, Chancen auf Arbeit, ein sicheres Leben.“

Das Leben in Syrien war für Kuwider geprägt von Nähe und Gemeinschaft. „In Damaskus kannte ich die ganze Nachbarschaft. Jeder grüßte jeden, man wurde eingeladen zum Kaffee, zum Essen, zu Hochzeiten“, erinnert sie sich. „Hier in Deutschland ist es anders – manchmal sagt der Nachbar Hallo, manchmal nicht.“

„Ich wollte immer mit Flüchtlingen arbeiten und ihnen

bei der Integration helfen, da ich weiß, wie schwer es ist“

In Syrien war Kuwider Lehrerin. Den Beruf konnte sie in Deutschland nicht mehr ausüben. Aber sie suchte sich eine neue Aufgabe. Nach einem Praktikum bei einer Auslandsgesellschaft begann sie, ehrenamtlich bei der Initiative „Train of Hope“ mitzuarbeiten. Seit fünf Jahren begleitet sie dort Geflüchtete, hilft bei Anträgen oder organisiert Workshops. „Ich wollte immer mit Flüchtlingen arbeiten und ihnen bei der Integration helfen, da ich weiß, wie schwer es ist. Viele möchten etwas erzählen, können aber noch nicht genug Deutsch. Dann bin ich ihre Stimme.“.

Es blieb aber nicht bei ehrenamtlichen Engagement. Vor zwei Jahren bekam sie eine feste Anstellung beim Deutschen Roten Kreuz als Sozialbetreuerin. „Auch hier übersetze ich viel, bereite Workshops vor und helfe bei Anträgen – zum Beispiel bei der Arbeitserlaubnis. Außerdem vereinbare ich oft Termine bei der Agentur für Arbeit.

Kuwider findet ihre Erfüllung in ihrem Beruf. „Viele Menschen bedanken sich, manche weinen vor Erleichterung, weil endlich jemand zuhört. Oft gebe ich auch meine Kontaktdaten weiter und helfe den Menschen später privat. Das macht mich glücklich – vor allem, wenn ich merke, dass ich wirklich etwas verändern kann.

In ihrer Freizeit trifft sie sich öfter mit Freundinnen zum Kaffee trinken oder sie geht gemeinsam mit ihnen shoppen. „Ich war immer motiviert, hier wirklich klarzukommen. Das sind Grundbedingungen zur Integration – Motivation und Durchhaltevermögen. Einfach ist es nicht, aber man darf nicht aufgeben.“

Sprache als Schlüssel zur Integration

Am Anfang war es auch für Kuwider schwierig, sich zurechtzufinden. „Die Sprache war die größte Hürde. Mit Englisch kam ich ein bisschen durch, aber nicht lange. Ich habe verstanden was die Leute sagten, wenn sie mich auf der Straße beleidigten, ich konnte aber nicht antworten“, erzählt sie.

Das konnte sie nicht auf sich sitzen lassen: Integrationskurse, Online-Lernen, Sprachkurse für Studierende, die schneller und strenger waren. „Das hat mir am meisten geholfen. Die Sprache ist der Schlüssel zur Integration – ohne sie geht es nicht. Danach kommt die Arbeit.“

Heimat Dortmund – mit Hindernissen

Die ersten Jahre in Deutschland waren nicht einfach. Die Familie zog nach Hombruch, da ihnen ihre Wohnung in der Nordstadt mit vier kleinen Kindern zu klein wurde. Doch die junge Familie fühlte sich unwillkommen. „Die Nachbarn haben sich über den Kinderlärm beschwert, sogar obszöne Bilder an unsere Tür geklebt.“ In Nette kam die Familie dann an: „Hier ist die Umgebung vielfältiger. Hier wohnen Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen: Türken, Araber, Polen und Deutsche. Das ist angenehmer als die Nachbarschaft in Hombruch.“

Rassismus als ständiger Begleiter

Später folgte eine andere schmerzhafte Erfahrung. Eine Lokalzeitung hatte ein Porträt über sie veröffentlicht, und dieses Porträt kommentierten die Leser in den sozialen Medien. „In der ersten Woche war es schlimm“, sagt sie. „Es gab Hasskommentare, vor allem wegen meines Kopftuchs.“

Sie wünscht sich mehr Empathie: „Mein größter Wunsch wäre, dass Menschen ihre Vorurteile ablegen.“ Nicht alle Geflüchteten seien gleich, aber sie seien alle geflohen, weil sie in Gefahr waren. Die Wohngegenden in Syrien sind fast alle zerbombt.

Im Jahr 2015, als Angela Merkel den Satz „Wir schaffen das!“ prägte, lebte Waffa Kuwider schon viele Jahre in Dortmund. Für sie ist dieser Satz eine Ermutigung. „Mit diesem Satz hat sie uns Verantwortung gegeben: Dass wir an uns glauben dürfen, dafür aber auch mithelfen müssen.“

Ein Leben zwischen zwei Welten

Viele Menschen seien skeptisch gewesen und hätten gesagt, Geflüchtete würden es nicht schaffen. Ihnen habe Merkel die Aufgabe gegeben, diese Menschen vom Gegenteil zu überzeugen. „Viele Geflüchtete haben sich sehr angestrengt, hier Fuß zu fassen. Es gab viele Hindernisse, aber trotzdem haben es viele geschafft. Ich finde wichtig, dass man das auch anerkennt.“

Obwohl Syrien immer ein Teil ihrer Geschichte bleiben wird, ist eine Rückkehr für sie keine Option. „Unsere Heimat ist komplett zerbombt.“ Und doch bleibt das Gefühl zwiespältig: „In Deutschland fühle ich mich manchmal fremd. Aber in Syrien würde ich mich nach all den Jahren auch fremd fühlen. Es ist nicht leicht, dieses Gefühl auszuhalten.“

Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!