Von Horst Delkus

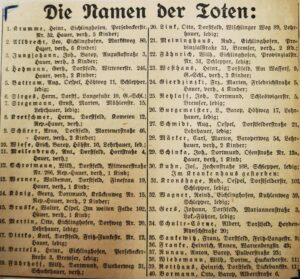

Vor einem Jahrhundert erschütterte eine verheerende Grubenkatastrophe in Dorstfeld die Region, forderte 45 Menschenleben und hinterließ 25 Verletzte. Die genauen Ursachen bleiben bis heute ungeklärt. Es war das zweite schwere Grubenunglück in Dortmund innerhalb eines Jahres und das dritte im Ruhrgebiet. Das auf „Minister Stein“ in Eving hatte 138 Opfer gefordert und auf „Mathias Stinnes“ in Essen gab es elf Tote und viele Verletzte.

Explosion auf Schacht 5 der Zeche Dorstfeld

Dorstfeld, Samstag, den 16. Mai 1925. Gegen halb fünf Uhr nachmittags durchdringen zwei gewaltige Detonationen die 6. Sohle von Schacht 5 in 635 Metern Tiefe. Wie sich später herausstellt, sind fast 2000 Kilo Dynamit explodiert. Die Wucht der Sprengung war so enorm, dass im Förderhaus über Tage die acht mal sechs Meter große, schwere Wellblechtür eingedrückt wurde.

„Das ist ein Beweis, wie verheerend der Explosionsstoß die Stollen und Gänge auf weite Strecken zusammendrückte“, heißt es. Den sofort einfahrenden Rettungsmannschaften bot sich ein Bild des Grauens: Mehrere Strecken waren völlig zerstört, Gesteinsmassen hatten viele Kumpels begraben und schrecklich verstümmelt. ___STEADY_PAYWALL___

Andere starben an Gasvergiftungen und schweren Verbrennungen. Auch die Bergleute der Schächte II/III in Oberdorstfeld, die mit Schacht V verbunden waren, litten unter den Auswirkungen.

Totengedenken wie für im Krieg gefallene Soldaten

Die Nachricht von der Katastrophe verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Bis in die späten Abendstunden versammelten sich mehrere tausend Menschen auf dem Zechenplatz, diskutierten über die Unglücksursachen, warteten auf neue Nachrichten und hofften auf weitere Überlebende.

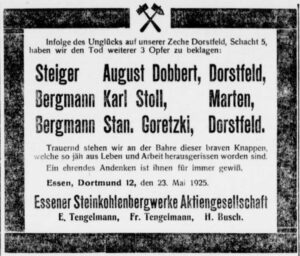

Dortmunds Bürgermeister Ernst Eichhoff informierte per Telegramm den Reichskanzler und den Reichsinnenminister in Berlin. Er ordnete an, die städtischen Gebäude bis zum Tage der Beisetzung halbmast zu beflaggen. In einem Schreiben des Magistrats der Stadt Dortmund an die Essener Steinkohlenbergwerke AG hieß es: „Mit tiefer Trauer stehen auch wir an der Bahre der auf dem Ehrenfelde der Arbeit gefallenen Knappen. “

In der Stadtverordnetenversammlung am Montag, den 18. Mai sagte Eichhoff: „Voll Ehrfurcht stehen wir an der Bahre der wackeren Knappen, die als Opfer ihres gefahrvollen Berufes in den Tod gegangen sind“. Totengedenken wie für im Krieg gefallene Soldaten.

Ursachenrätsel um Grubenunglück in Dorstfeld

Die Ursache dieser größten Grubenkatastrophe in der Geschichte des Dorstfelder Bergbaus wurde nie endgültig ermittelt. Schon bevor die offiziellen Untersuchungen eingeleitet waren, verbreitete die Zechendirektion das Gerücht, dass der Herd der Explosion das Sprengstoffmagazin gewesen sei. Die Detonation habe dann auf ein hundert Meter entfernt liegendes Revier übergegriffen, in dem Fettkohlenflöze abgebaut wurden.

„Hier hat die Explosion anscheinend am Kohlenstaub des Flözes nochmals kurz aufgeflammt. Diese hat die meisten Opfer gefordert“, so das Oberbergamt. „Schlagende Wetter“, das heißt ein hochexplosives Grubengas-Sauerstoffgemisch, habe es nicht gegeben. Hingegen berichtete bereits der Dortmunder „Generalanzeiger“ am 18. Mai, dass am Vortag des Unglücks schlagende Wetter festgestellt und vermauert worden seien.

Für die Grubensicherheitskommission war die Unglücksursache „durchaus mysteriös“. Nach Aussage des Beamten, der die Sprengstoffausgabe während des Schichtwechsels vorgenommen hatte, war zum Zeitpunkt der ersten Detonation niemand mehr in der Sprengstoffkammer. So wurde zunächst die Möglichkeit eines Attentates oder der Selbstentzündung durch die Zersetzung von altem Sprengstoff vermutet.

Sperren mit Gesteinsstaub – Das Gesteinsstaubverfahren verhinderte wohl Schlimmeres

Der Bericht des Preußischen Oberbergamtes Dortmund hob die relativ hohe Sicherheit auf Zeche Dorstfeld durch an vielen Stellen unter Tage angebrachte Sperren aus Gesteinsstaub hervor:

„Das Unglück hätte ohne die Sicherung durch das Gesteinsstaubverfahren einen unermesslichen Umfang annehmen können, da in den sechs Steigerrevieren, in welche die Flamme hätte einschlagen können, etwa 400 Mann beschäftigt waren.“

Und an anderer Stelle: „Eine Kohlenstaubexplosion hat nicht stattgefunden, wie sich aus der unversehrt gebliebenen Zimmerung erkennen lässt. Somit hat das auf der Zeche eingeführte Steinstaubverfahren vollkommen seine Dienste getan und eine schlimmere Ausbreitung verhütet.“

„Das Antreibersystem ist Schuld – das „System der Prämien und Profitmacherei“

Unter den Bergleuten wurde von Anfang an die Frage erörtert, ob die Detonation der Sprengstoffkammer nicht durch eine andere, vielleicht eine Schlagwetterexplosion, erfolgt sei. Die letzte auf Zeche Dorstfeld gab es im Oktober 1918. Sie forderte sieben Tote.

Die „Bergarbeiter-Zeitung“, das Organ des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands, verwies unter der schwarz umrandeten Schlagzeile „Der Tod von Dorstfeld“ am 30. Mai 1925 auf tieferliegende Ursachen der Katastrophe: auf das „System der Prämien und Profitmacherei“.

„Für die Eingeweihten“, so die Zeitung, „ist klar, dass das Antreibersystem die Schuld trägt. Wollen die Bergarbeiter verdienen, so sind sie zumeist gar nicht in der Lage, die Sicherheitsvorschriften einzuhalten“.

Ein Zeitzeuge klärte auf

Eine detaillierte Erklärung des Grubenunglücks könnte der ehemalige Grubenlokführer Fritz Wortmann gegeben haben. Der vom Schreiber dieser Zeilen gegründete VHS-Arbeitskreis „Erzählte Geschichte Dorstfelds“ befragte ihn Anfang der 1980er Jahre. Fritz Wortmann war am Unglückstag auf der Frühschicht.

Er berichtete von einem lockeren Blech, das die Oberleitung seiner Lok berührte und einen Kurzschluss bewirkte. „Aber“, erinnerte sich Fritz Wortmann, „da standen zum Glück keine Wetter. Sonst wären wir da in die Luft gegangen. Wie das dann am Nachmittag passiert ist. Die Maschine, die dann fuhr, schlug auch an dieser Stelle Funken. Mit dem ausziehenden Luftzug hat die Flamme dieser Explosion dann den Sprengstoff angesteckt.“

Fritz Wortmann berichtete weiter, dass in diesem Teil des Schachtes eigentlich gar keine elektrischen Maschinen fahren durften. Für ihn war die Schuldfrage klar: „Schuld an dem Unglück war die Zeche, indem sie da Maschinen haben laufen lassen.“

Unbürokratische Soforthilfe der Stadt – Spenden und Beileidsschreiben aus der ganzen Republik

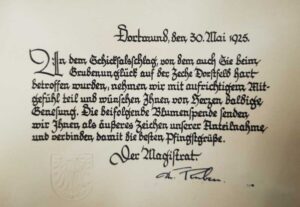

Seitens der Stadt Dortmund gab es für die Familien der Opfer eine unbürokratische Soforthilfe: „Zur Behebung der ersten Not der Hinterbliebenen werden, wie wir hören, die beteiligten Kreise einen einmaligen Betrag von etwa 200 Mark zur Verfügung stellen“, meldete kurz nach dem Unglück die Abendausgabe der „Dortmunder Zeitung“. Die Essener Steinkohlenbergwerke Aktiengesellschaft bedankte sich schriftlich für die Unterstützung der Angehörigen der Opfer durch den Magistrat der Stadt Dortmund.

Die Nachricht vom schrecklichen Grubenunglück zu Dorstfeld verbreitete sich rasch im ganzen Land und rief von Bayern bis Norddeutschland eine Welle des Mitleids hervor. Zahlreiche Kondolenzschreiben, meist verbunden mit Spenden für die Hinterbliebenen der Opfer von Zeche Dorstfeld, trafen ein.

Eine im Dortmunder Stadtarchiv erhaltene Mitteilung der Stadtsparkasse an den Oberbürgermeister bezifferte die Gesamtsumme der im Jahre 1925 eingegangenen Spenden auf fast 45.000 Reichsmark, rund 1.000 für jeden Toten. Wie die wirtschaftliche Versorgung der betroffenen Familien letztendlich geregelt wurde, ob die Zechengesellschaft hier überhaupt einen Beitrag leistete, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Ein ganzer Stadtteil im Zeichen der Trauer

Die Toten wurden in der Kaue – dem Umkleideraum – von Schacht 5 der Zeche Dorstfeld aufgebahrt. Die zentrale Trauerfeier und die anschließende Beerdigung fand am Mittwochvormittag, den 20. Mai statt. Auf dem Sportplatz der Salzmannschule in Dorstfeld, 500 Meter vom Unglücksort entfernt.

Im Vorfeld der Trauerfeier hatte es Diskussionen gegeben: Das Rote Kreuz hatte wegen des ungewöhnlich heißen Wetters Bedenken angemeldet. Und die Vertreter der beiden Kirchen lehnten eine Beteiligung ab. Sie wollten nur die Beisetzung auf den Friedhöfen gestalten. Die Geistlichkeit hatte, so hieß es, „Anstoß genommen an den Freidenkerreden, die bei einer ähnlichen Veranstaltung für die Opfer auf Minister Stein gehalten worden waren.“

Weder die Verwaltung der Zeche Dorstfeld noch die der Stadt Dortmund waren bereit die Verantwortung für die Trauerveranstaltung zu übernehmen. Denn sie erwarteten viele Unfälle, befürcheten wohl auch Krawalle aufgrund der erregten Atmosphäre.

Eine Zeitlang sah es so aus, als ob es keine offizielle Trauerfeier geben würde. Letztendlich entschloss man sich, sie ohne Teilnahme der Geistlichkeit abzuhalten. Und die Verantwortung für die Organisation der Polizeiverwaltung zu übertragen. Die beschloss zunächst, „sämtliche Lustbarkeiten, Theater- und Kinoaufführungen sowie Konzertveranstaltungen bis fünf Uhr nachmittags“ zu verbieten. Und sie regelte den An- und Abmarsch der Trauernden. Zugang zum Friedhof für die anschließende Beisetzung sollte nur erhalten, wer im Besitz einer Ausweiskarte war. Eine Ausnahme gab es lediglich für die zahlreichen Fahnen- und Kranzträger.

Nahezu sämtliche Arbeiter- und Knappenvereine Dortmunds erschienen zu dieser „letzten Fahrt“. In Dortmund wehten die Fahnen halbmast. Bereits die Rheinische Straße wurde mit vielen Fahnen geschmückt. In Dorstfeld waren sämtliche Laternen schwarz umflort; fast jedes Haus zeigte schwarze, rote und schwarz-rot-goldene Fahnen auf halbmast. Viele Häuser schmückten alte Grubenlampen mit schwarzem Flor. Ein ganzer Stadtteil stand im Zeichen der Trauer.

Die Trauerfeier auf dem Sportplatz der Dorstfelder Salzmannschule

Die Trauerkundgebung fand auf dem etwa 500 Meter von dem Unglücksschacht 5 entfernt liegenden Sportplatz an der Salzmannschule statt, auf der eine mit Kränzen umgebene, mit Schwarz ausgeschlagene Rednertribüne errichtet war. Die rund 5.000 Teilnehmer:innen nahmen auf dem mit vier schwarzen Trauerflaggen abgesteckten Platz Aufstellung. Der Allgemeine Arbeiter-Gesangverein, Bezirk Dortmund, sang den Chor: „Ein Sohn des Volkes will ich sein und bleiben“, ein seit der Kaiserzeit beliebtes Arbeiterlied nach dem Text und der Musik von Heinrich Pfeil.

Anschließend spielte die Musik ein Kirchenlied. Dann ergriffen der Reichsarbeitsminister Brauns, der preußische Handelsminister Schreiber und Oberbürgermeister Eichhoff das Wort. „Möget ihr im Bewusstsein der allgemeinen Anteilnahme Trost finden und Ruhe in dem Bewusstsein der Fürsorge, an der nichts fehlen wird“, so Eichhoff an die Hinterbliebenen.

Für die Bergarbeiterorganisationen sprach vom Alten Verband das Vorstandsmitglied Albert Martmöller. Der Betriebsratsvorsitzende Paul Steinert sagte in seiner Rede unter anderem: „Die Belegschaft hat mich beauftragt, hier zum Ausdruck zu bringen, dass das Antreibersystem im Bergbau beseitigt werden muss, wenn die Massen- und Einzelunglücke im Bergbau herabgemindert werden sollen.“

Die „Dortmunder Zeitung“ kommentierte das so: „Ein Belegschaftsvertreter des Unglücksschachtes stellte das an diesem Orte etwas ungewöhnliche und als Schlagwort anmutende Verlangen nach Abstellung des „Antreibersystems“. Danach wandte sich noch der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Essener Steinkohlenbergwerke AG an die Trauergäste. Den Abschluss bildete das von den Arbeitersängern vorgetragene Trauerlied „Stumm schläft der Sänger, dessen Ohr gelauschet hat an and`rer Welten“, der „Schottische Bardenchor“ von Thomas Moore.

Nach der offiziellen Feier, heißt es in einem Pressebericht, „veranstalteten die etwas im Hintergrund stehenden Kommunisten eine Kundgebung für sich, die in einem Hoch auf die Internationale gipfelte. Weiter wurde die Ruhe nicht gestört, zu deren Aufrechterhaltung die Polizei alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen hatte.“

Zuvor hatte die KPD zum „Massenaufmarsch gegen das Mordsystem“ aufgerufen. Ihr wurde vorgeworfen, „mit ihren äußerst aufreizenden Worten an die Bergarbeiter, das Unglück zu Parteizwecken auszubeuten“.

Die Kosten der Trauerfeier in Höhe von etwa 640 Reichsmark trug nicht die Zechengesellschaft, sondern die Stadt Dortmund. Sie bezahlte, wie eine detaillierte Aufstellung im Stadtarchiv zeigt, die schwarzen Tücher für die Trauerfahnen, die Dekorationen mit Blumen und Trauerflor sowie einen Kranz. An die 23 Verletzten in den Krankenhäusern verschickte sie Blumensträuße.

Beerdigungen auf den Friedhöfen in Dorstfeld und der angrenzenden Gemeinden

Im Anschluss an die Trauerkundgebung zogen die Trauerzüge hinter den Leichenwagen zu den Friedhöfen der einzelnen Gemeinden. Angeführt von berittener Polizei. Auf den heimatlichen Friedhöfen wurden bestattet: in Eichlinghofen sieben, in Barop fünf, in Oespel vier, in Marten vier, in Dorstfeld 21 Tote. Auf dem Zentralfriedhof in Dortmund und in Witten-Annen wurde je ein Toter beerdigt.

In einem Pressebericht über „Beerdigung der Opfer von Zeche Dorstfeld“ war zu lesen: „Schwarz ist die Riesengruft ausgeschlagen, mit frischem Grün geschmückt. Schwarze Fahnen wehen im Winde, schwarz ist das Geländer rund um das Grab und schwarz und düster erhebt sich eine kleine Kanzel. Die Kränze werden rings um das Grab gehangen, Fahnendeputationen stellen sich auf.“

Und weiter hieß es: „Ein unvergessliches Bild: Die frohen Farben der Wimpel, Schleifen und Blumen und mitten zwischen ihnen die schwarze, gähnende Gruft, der selbst die Sonne keinen Glanz zu geben vermag. Unter Trauerklängen werden die toten Knappen hinabgetragen und sorgsam hingestellt. Die Hand ihrer Kameraden und der Sanitäter waltet, um ihre ewige Ruhe nicht zu stören. Von fern hallen Totenglocken. Es ist, als ob ihre Kameraden von Marten, Eichlinghofen, Barop und Hombruch ihnen einen letzten Gruß senden, dumpf und schwer.“

„Versuchte Terrorisierung der christlichen Bevölkerung durch die Freidenker“?

Während die Geistlichen sich an der offiziellen Trauerkundgebung nicht beteiligt hatten, hielten sie an den Grabstätten die Grabreden im kirchlichen Sinne. In Dorstfeld waren es der örtliche Pfarrer Kuhlmann und Dompropst Professor Linneborn für den verhinderten Paderborner Bischof. Zum Schluss redete Lehrer Wurm aus Witten-Annen im Namen der freireligiösen Gemeinde. „Seine Ausführungen glauben wir uns ersparen zu können“, kommentierte die bürgerlich-konservative „Dortmunder Zeitung“. „Einen Trost für die Hinterbliebenen bergen sie nicht.“

Anders hingegen die sozialdemokratische „Westfälische Allgemeine Volkszeitung“. Sie berichtete ausführlich über die Rede des für die Freidenker sprechenden „Genossen Wurm“, unter anderem: „Ich spreche im Auftrage der Angehörigen, die unter den Toten ihre Lieben haben, die aber in den wohlgemeinten Worten der Vertreter des Christentums keinen Trost finden. Unter den 44 Toten sind 16, die zu all denen gehören, die sich durchgerungen haben zum Atheismus“. Und weiter: „Ich kann den Blick der Leidtragenden nicht weglenken von dem offenen Grab nach dem Jenseits. Ich muss mit ihnen schauen auf die Not, die sie umgibt. Ich bitte euch aber alle, nehmt mit von hier den festen Willen, weiterzukämpfen. Wir dienen nicht dem Tod, wir dienen dem Leben.“

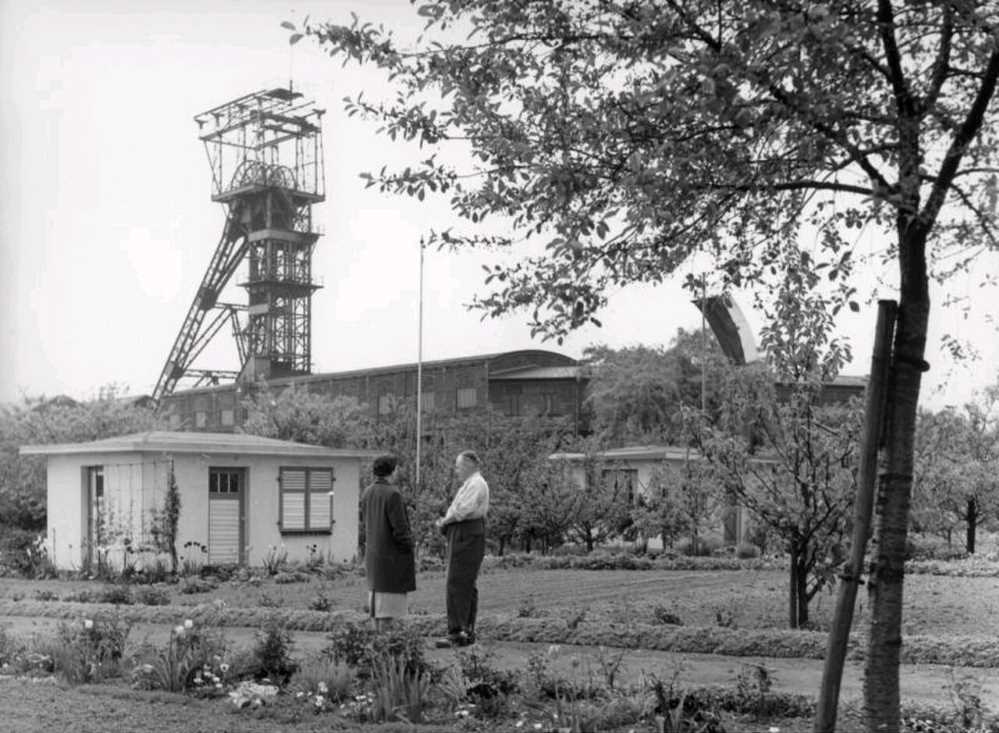

Dorstfeld. Foto: Sammlung Nils Kowaleski

Zum Abschluss sprach der sozialdemokratische Abgeordnete des Preußischen Landtags, Karl Otter. Er appellierte für mehr Schutz der Bergarbeiterschaft. Und rief auf zum Kampf gegen die Ausbeutung durch den Kapitalismus und gegen das „Antreibersystem“. Dann legte für seine Fraktion einen Kranz nieder.

Die konservativ-katholische Presse kritisierte die ihrer Meinung nach „versuchte Terrorisierung der christlichen Bevölkerung durch die Freidenker und die dabei bewiesene Dreistigkeit“. Insbesondere deshalb, „wenn man feststellt, dass es kaum 30 Männlein und Weiblein waren, die in dem Leichenzug hinter dem Abzeichen des Freidenkervereins dahermarschierten. Und wenn man ebenso viele Vertreter der kommunistischen Vereine als Gesinnungsgenossen noch hinzuzählt, bleibt die Zahl der Gottesleugner immer noch lächerlich gering gegenüber den ungezählten Tausenden, die auf dem großen Platze bei der Gedächtnisfeier auf ein Wort religiösen Trostes warteten“.

Gedenken an die Opfer

Geflissentlich „übersehen“ wird hier allerdings, dass nichtreligiöses Denken damals in der Arbeiterschaft weit verbreitet war, gerade auch in den Teilen, die der Sozialdemokratie verbunden waren.

Zu Ostern 1931, sechs Jahre nach dem Grubenunglück, ließ die Zechengesellschaft auf dem Dorstfelder Friedhof ein Ehren- und Grabmal für die verunglückten Bergleute errichten. Geschaffen von Carl Fink nach einem Entwurf des bekannten Dortmunder Bildhauer Friedrich Bagdons.

Von ihm stammt unter anderem das Kriegerdenkmal auf der Hohensyburg, allegorische Figuren am Sparkassengebäude – dem heutigen Museum für Kunst- und Kulturgeschichte – sowie Reliefarbeiten am Union-Verwaltungsgebäude an der Rheinischen Straße und vor allem das 1927 errichtete Denkmal für die bei einer Schlagwetterexplosion ums Leben gekommen 136 Bergleute der Zeche Minister Stein.

Das Denkmal auf dem Dorstfelder Friedhof zeigt eine Pieta, eine trauernde Mutter mit ihrem toten Sohn, darunter die Inschrift:

Wenn`s etwas gibt gewalt`ger als das Schicksal,

So ist`s der Mut, der`s unerschüttert trägt.

Alljährlich findet hier eine vom Knappenverein und anderen Dorstfelder Vereinen organisierte Gedenkveranstaltung statt. Auch am 17. Mai um 11 Uhr gibt es aus Anlass des 100. Jahrestages des furchtbaren Ereignisses eine Kranzniederlegung auf dem Dorstfelder Friedhof.

Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!

Mehr zum Thema auf nordstadtblogger.de:

Eving: Das Denkmal zu Ehren verunglückter Bergleute hat einen neuen Standort

Jahrestag 16. Mai 1925: Die Grubenkatastrophe in Dorstfeld forderte vor 100 Jahren viele Opfer