Die Themen Flucht und Zuwanderung polarisieren – das wurde gerade im letzten Bundestagswahlkampf deutlich. Kommunal werden die Folgen davon am stärksten sichtbar. Dort kommen die Geflüchteten oder Zugewanderten an., und dort sind die Menschen, die ihnen helfen. Viele der haupt- und ehrenamtlich Aktiven haben sich jetzt im Keuning-Haus in der Nordstadt zum 10. Dortmunder Forum Geflüchtete getroffen. Das Motto in diesem Jahr: „Gekommen. Geblieben.“

„Dortmund ist und bleibt eine Stadt mit Zuwanderungsgeschichte“

Das Dortmunder Forum Geflüchtete ist eine regelmäßige Dialog-, Austausch- und Arbeitsplattform für zentrale Fragestellungen zum Thema Geflüchtete. Auch beim mittlerweile zehnten Forum standen aktuelle Themen auf der Agenda, die eröffnet, gemeinsam bearbeitet oder bei Interesse auch nach dem Forum weiterverfolgt werden. Die abermals gut besuchte Fachtagung war eine gemeinsame Veranstaltung der Stadt Dortmund, der Agentur für Arbeit und des Jobcenters sowie des Dortmunder AK Kimble.

Schon in der Einladung wurde die gemeinsame Botschaft der Veranstalter:innen deutlich: „Dortmund ist und bleibt eine Stadt mit Zuwanderungsgeschichte. Migration ist keine Bedrohung – sie ist eine Bereicherung und eine Aufgabe, die politische Gestaltung verlangt.“ ___STEADY_PAYWALL___

Und weiter: „Wir bleiben standhaft und wir vernetzen uns weiter, bilden uns weiter, behalten einen kritischen Blick auf gesellschaftliche Prozesse und Entwicklungen und positionieren uns deutlich gegen Ausgrenzung.“

Da viele der Menschen seit Jahren und teils sogar seit Jahrzehnten in Dortmund sind und hier ihre Heimat gefunden haben, lag der Fokus in diesem Jahr auf dem „Geblieben“. Die Input-Referate beschäftigten sich mit den psychischen Belastungen von Geflüchteten und den strukturellen Herausforderungen in Bezug auf Aufenthaltssicherung und Zugang zum Arbeitsmarkt. Es galt gemeinsam Strategien und Ideen zu entwickeln und den Teilnehmenden des Forums Impulse und Diskussionsrunden zum Austausch zu bieten.

Abbau von strukturellen Benachteiligungen und Integrationshemmnissen

Moderiert wurde das Forum von den Organisatorinnen Maren Fröhling und Iza Mazur vom Dortmunder Arbeitskreis Kimble. Lange hatte das Organisationsteam im Vorfeld über den Titel der Tagung diskutiert, denn nicht alle Geflüchteten seien in den vergangenen Jahren gekommen, um zu bleiben. „Aber für die, die es wollen, wollen wir die strukturellen Benachteiligungen in den Blick nehmen und Hürden abbauen“, machte Fröhling deutlich.

Und sie stellten sich auch selbst und die vielschichtige Beratungslandschaft infrage: „Wo wollen WIR bleiben? Auch da sind wir in einem Dilemma.” Vor allem die Sozialarbeiter:innen hätten als Ziel der Arbeit, sich selbst überflüssig zu machen, in dem die Probleme gelöst würden. Das Motto des zehnten Forums habe daher den Fokus auf das gelegt, was bleiben soll: „Dortmund ist eine Stadt mit Einwanderungsgeschichte, und das soll auch so bleiben“, so Fröhling.

„Ich ertappe mich selbst oft dabei, dass ich eigentlich nur noch den Kopf schütteln will, was mich frustriert und besorgt”, gibt sie angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Debatten zu. „Aber gut, dass es andere Aktive und Engagierte gibt. Menschen, die das Wort erheben, sich gegenseitig stärken, immer wieder Mut zusprechen und auch Frust ablassen – das ist in diesen Zeiten auch sehr wichtig.“

Fröhling verwies auf die zahlreichen Demonstrationen und auf das weiterhin große Engagement in Ehren- und Hauptamt: „In Zukunft ist es essenziell, dass wir solidarisch sind, Bedürfnislücken schließen und überlegen, ob wir Ressourcen haben, die wir teilen können.“ Auch darum solle es in den Arbeitsgruppen gehen.

„Integration beginnt nicht erst mit einem Aufenthaltstitel“

Bevor es in die Arbeitsgruppen ging, gab es noch drei Begrüßungen und zwei Impulsvorträge. Oliver Oesmann von der Bezirksregierung Arnsberg hob in seinem Grußwort hervor, dass Flucht und Migration „kein kurzfristiges Ausnahmephänomen, sondern ein fester Bestandteil unserer gesellschaftlichen Realität“ seien. Die Bewältigung der damit verbundenen Aufgaben erfordere eine enge Zusammenarbeit zwischen Land, Kommune, Trägern und Zivilgesellschaft – und besonders das ehrenamtliche Engagement sei dabei unverzichtbar.

Ein zentrales Element ist für ihn die menschenwürdige Unterbringung Geflüchteter: „Es geht um Strukturen, die Sicherheit und Stabilität ermöglichen, aber auch um Orte, die Privatsphäre, Teilhabe und Orientierung bieten“, so Oesmann. In 15 Unterbringungseinrichtungen des Landes im Bereich der Bezirksregierung Arnsberg mit rund 8.400 Plätzen – u. a. in Dortmund-Oespel und Aplerbeck – werde das durch Infrastruktur und Angebote wie Kinderbetreuung, Sprachkurse, Sport oder Kochkurse unterstützt. Besonders hervor hob Oesmann dabei die Rolle von Ehrenamtlichen, die diese Angebote oft erst ermöglichten.

Geflüchtete bräuchten zudem Zugang zu psychosozialer Unterstützung und Bildung. Zwar bestehe eine gesundheitliche Grundversorgung vor Ort, jedoch gebe es auch finanzielle Grenzen: „Leider treffen auch uns immer wieder haushalterische Limitierungen“, machte der Vertreter der Bezirksregierung deutlich.

Ein weiterer Schwerpunkt sei die Frage der Perspektive und Integration: „Integration beginnt nicht erst mit einem Aufenthaltstitel, sondern vom ersten Tag an“, so Oesmann. Daher fördere man möglichst früh Arbeitsmarktzugang und schulnahe Bildungsangebote. Bei konkreten Jobangeboten werde etwa der Kontakt zur ZAB vermittelt, um eine Arbeitserlaubnis zu ermöglichen.

Die kommunale Zuweisung aus den Landesunterkünften erfolge überwiegend nach dem aufenthaltsrechtlichen Status, berücksichtige aber auch soziale Belange und familiäre Bindungen. Dennoch räumte Oesmann Zielkonflikte ein: „Nicht alle Bedürfnisse können immer mit den gesetzlich bestehenden Vorgaben vollständig in Einklang gebracht werden.“ Seine Ausführungen beendet er mit einem Dank für die „Bereitschaft, trotz aller Herausforderungen weiter Brücken zu bauen. Als Land möchten wir dies mit Ihnen gemeinsam aktiv gestalten – mit Ihnen zusammen.“

„Migration und Vielfalt bereichern Stadtgesellschaft und Arbeitsmarkt“

Die Themen Migration und Flucht spielen auch für das Jobcenter Dortmund und die Agentur für Arbeit eine zentrale Rolle. „Bei einem Migrationsanteil von über 40 Prozent in Dortmund ist das allgegenwärtig“, betonte Kay Utermark, Geschäftsführer Leistung und Recht beim Jobcenter Dortmund. Eine genaue Erfassung der Kund:innen mit Migrationshintergrund sei zwar nicht möglich, doch ihr Anteil liege vermutlich ebenfalls deutlich über 40 Prozent.

Laut Utermark bereicherten Migration und Vielfalt die Stadtgesellschaft und den Arbeitsmarkt. Er betonte, dass Zuwanderung angesichts des demografischen Wandels wichtig sei: „Zuwanderung ist notwendig, um dem Arbeitskräftemangel – und ich sage bewusst Arbeitskräftemangel und nicht nur Fachkräftemangel – entgegenzuwirken.“ Besonders im Helfer:innenbereich gebe es zahlreiche offene Stellen, etwa in Gastronomie und Handel.

Zum Motto des Forums „Gekommen um zu bleiben“ sagte Utermark: „Warum kümmern wir uns nicht zuerst um die Personen, die bereits in Dortmund sind?“ Die Integration über Sprache und Arbeit sei hierbei zentral. Zwar seien Sprachkurse wichtig, doch „Arbeit ist auch ein bedeutender Schlüssel für die Integration in die Gesellschaft.“

Ein Beispiel erfolgreicher Integrationsarbeit war für ihn das Projekt „Jobturbo“, das 2023 gestartet wurde. Es richtete sich an Geflüchtete mit ersten Sprachkenntnissen (A2/B1) und setzt den Fokus auf Arbeitsaufnahme – oft mit großer Motivation seitens der Teilnehmenden. Berufsbegleitende Sprachkurse und Qualifizierungen ermöglichten dann eine Weiterentwicklung auch im Helfer:innenbereich. Utermark: „Rückblickend kann man das Projekt als erfolgreich betrachten.“ Der Jobturbo ist inzwischen ins Regelgeschäft übergegangen. Die Strategie, Integration über Arbeit und Sprache zu fördern, soll auch auf weitere Migrantengruppen ausgeweitet werden.

Selbst bestimmt leben: „Integration bedeutet auch Teilhabe“

Michael Gonas, seit fast einem Jahr Leiter des Dortmunder Sozialamts, blickte in seinem Grußwort auf über 30 Jahre Erfahrung im sozialen Bereich zurück: „Es sind die besonderen Menschen, […] helfen zu wollen treibt sie an“, erklärt er seine Verbundenheit mit dem sozialen Dienst. Das Sozialamt unterstütze Geflüchtete vor allem bei Unterbringung, Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und bei der Integration. Gonas: „Wir helfen geflüchteten Menschen an vielen Stellen, sich hier schneller zu Hause zu fühlen.“

Nach größeren Zuwanderungswellen in den Jahren 2014 bis 2016 und 2022 sei die Lage aktuell ruhiger: „Seit Jahresbeginn sind lediglich 144 Personen z.B. im Zuge der Familienzusammenführung nach Dortmund gekommen.“ Viele der 677 Menschen, die seit letztem Sommer zugewiesen wurden, konnten bereits in eigene Wohnungen vermittelt werden – ein wichtiger Schritt, denn: „Wir alle wissen, wie sehr ein eigenes Zuhause zum Heimatfinden beiträgt.“

Seit 2016 biete Dortmund mit den „lokal willkommen“-Büros erste Anlaufstellen für Geflüchtete und Engagierte. Gonas betonte, dass Integration „nicht in abstrakten Konzepten, sondern in konkreten Handlungen und im direkten Kontakt“ geschehe. Durch EU-Fördermittel konnten zuletzt mobile Anlaufstellen geschaffen werden, um noch gezielter in den Quartieren zu helfen.

Diese Arbeit sei eine gemeinsame Verantwortung: „Integrationsarbeit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, so Gonas, „die nur durch Zusammenarbeit mit Behörden, Trägern und Ehrenamtlichen gelingt.“ Programme und Konzepte wie MigraDo oder das Kommunale Integrationsmanagement (KIM) seien Ausdruck dieser Kooperation.

Zum Motto „Gekommen. Geblieben.“ ergänzte Gonas abschließend: „Integration bedeutet auch Teilhabe“ – Ziel sei es, dass Zugewanderte ein selbstbestimmtes Leben als aktive Bürger:innen führen können. „Lassen Sie uns an diesem Ziel weiterhin gemeinsam arbeiten.“

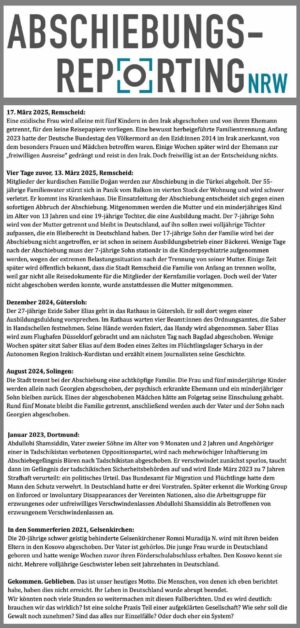

„Abschiebungen sind Gewaltakte, die staatlicherseits und gesetzlich legitimiert sind“

In seinem Impulsreferat „Wenn das Bleiben abrupt endet – Abschiebungen in Nordrhein-Westfalen“ warf Sebastian Rose vom „Abschiebungsreporting NRW“ einen kritischen Blick auf die Abschiebepraxis in Nordrhein-Westfalen und deren gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Er eröffnete seinen Vortrag mit dem Hinweis, dass das Motto der Tagung – „Gekommen. Geblieben.“ – für viele der von Abschiebung betroffenen Menschen leider nicht Wirklichkeit wurde. Ihr Leben in Deutschland ende oft abrupt, mit gravierenden Folgen.

Rose beschrieb Abschiebungen als staatlich legitimierte Gewalt: „Abschiebungen sind Gewaltakte, die staatlicherseits und gesetzlich legitimiert sind.“ Dabei gehe es nicht um einzelne bedauerliche Vorfälle, sondern um ein systematisch funktionierendes Verfahren.

Aus der Vielzahl dokumentierter Einzelfälle zeichne sich ein klares Muster ab – ein System mit harten gesetzlichen Grundlagen, das sich in den letzten Jahren weiter verschärft habe.

Trotz ihres enormen Eingriffs in das Leben der Betroffenen würden Abschiebungen kaum öffentlich wahrgenommen. Sie fänden im Verborgenen statt, begleitet von gesetzlicher Intransparenz. So sei es sogar strafbewehrt, Abschiebetermine im Voraus bekannt zu machen – selbst für Betroffene oder ihre anwaltliche Vertretung. „Niemand soll von den Terminen erfahren, sie bleiben geheim“, so Rose.

Symbolpolitik: 97 Prozent verlassen selbstbestimmt das Land

Die offiziellen Zahlen belegten die Dimension: Im Jahr 2024 wurden 4.440 Menschen aus NRW abgeschoben – bundesweit über 20.000, darunter auch sogenannte Dublin-Überstellungen innerhalb Europas.

Doch Abschiebungen hätten laut Rose kaum Einfluss auf die Migrationsbewegungen insgesamt: „Tatsächlich spielen Abschiebungen für die Frage, ob Menschen Deutschland verlassen, kaum eine Rolle. 97 Prozent verlassen selbstbestimmt das Land”, so Rose. Abschiebungen seien vielmehr das Symbol einer auf Abschottung und Kontrolle ausgerichteten Politik.

Für die betroffenen Menschen hingegen sind Abschiebungen nicht symbolisch, sondern reale, oft traumatisierende Erfahrungen. Besonders Kinder und Jugendliche seien extrem gefährdet. Rose berichtet von psychischer Dauerbelastung, konkreter Angst und daraus resultierenden Erkrankungen bei Menschen, die jahrelang in einem prekären und unsicheren Status leben müssen.

Das von Rose unterstützte Projekt Abschiebungsreporting NRW, getragen vom Komitee für Grundrechte und Demokratie, dokumentiert diese Vorgänge seit 2021. Ziel sei es, die Realität sichtbar zu machen – einseitig parteilich im Sinne der Betroffenen, aber systematisch.

Dabei werde klar, dass es sich bei den Gewalterfahrungen, der Angst und der gesellschaftlichen Ausgrenzung nicht um tragische Einzelfälle, sondern um Folgen eines politischen Systems handelt. Rose stellt damit auch die grundsätzliche Frage: „Ist eine solche Praxis Teil einer aufgeklärten Gesellschaft?“

Abschiebungen können fast Jeden treffen: „Alles hängt vom richtigen Pass ab.“

Nach der Vorstellung mehrerer konkreter Fallbeispiele entlarvte Rose zentrale Mythen rund um das Thema Abschiebung und kritisierte die politischen wie strukturellen Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen scharf.

Er betonte, dass die Vorstellung, dass nur „gefährliche“ oder vorbestrafte Menschen abgeschoben würden, nicht der Realität entspräche: „Das stimmt nicht.“ Abschiebungen beträfen eine sehr diverse Gruppe – darunter Familien mit Kindern, Arbeitskräfte in Pflegeberufen, Minderheiten wie Rom:nja und Jesid:innen, Kranke, Schwangere und sogar in Deutschland geborene Menschen ohne deutschen Pass. Rose stellt klar: „Alles hängt vom richtigen Pass ab.“

Er verwies auch darauf, dass der Status „ausreisepflichtig“ keineswegs nur aus einem abgelehnten Asylantrag resultiere. Auch der Verlust eines Arbeitsplatzes, ein abgelaufenes Visum oder Krankheit während des Studiums könnten dazu führen. So seien laut Ausländerzentralregister nur etwa 57 Prozent der „Ausreisepflichtigen“ zugleich abgelehnte Asylbewerber:innen.

Dies verdeutliche, wie sehr sich die Abschiebepraxis von der engen Asyldebatte löst – ein Trend, den Rose als politisch konstruiert kritisierte. Zugleich machte er deutlich, dass „die Bundespolitik den Nicht-Status der Duldung problemlos abschaffen könnte“, was großes menschliches Leid mit einem politischen Schritt beenden würde.

Kritik am Aufbau einer „rückkehrorientierten Landesinfrastruktur“

Ein besonderer Fokus lag auf der Rolle des Bundeslandes NRW. Rose zeichnete den kontinuierlichen Ausbau einer „rückkehrorientierten Landesinfrastruktur“ nach: Fünf Zentrale Ausländerbehörden mit massiv gestiegenem Budget – von 16,6 auf 60,4 Millionen Euro jährlich –, Rückkehrkoordinationsstellen zur Beschleunigung von Abschiebungen sowie eine wachsende Zahl von Landesunterkünften, aus denen Abschiebungen zunehmend anonym und ohne öffentliche Aufmerksamkeit erfolgten. Zugleich sei „die Beratungsinfrastruktur dort vielfach zusammengebrochen“, sodass Schutzsuchende ihre Rechte kaum noch wahrnehmen könnten.

Besonders kritisch beleuchtete Rose das Maßnahmenpaket „Sicherheit, Migration, Prävention“ der Landesregierung nach dem mutmaßlichen Anschlag in Solingen. Es bringe „einen Generalverdacht gegen Geflüchtete und insbesondere Muslime“ zum Ausdruck und relativiere grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien.

Die politische Reaktion verenge sich auf Abschottung und Abschiebung – etwa durch die geplante Errichtung eines zweiten Abschiebehaftgefängnisses in Mönchengladbach für 300 Millionen Euro. Gleichzeitig würden Bewegungsprofile Geflüchteter erfasst und den Ausländerbehörden zur Verfügung gestellt, um Abschiebungen effektiver planen zu können.

Kraft von Solidarität und Empathie gegen das System von Abschiebungen

Rose kritisierte, dass der Landtag mit einem Untersuchungsausschuss zwar die Hintergründe des Solinger Anschlags klären solle, sich jedoch weitgehend mit der „Optimierung des Abschiebevollzugs“ beschäftige – eine problematische Verschiebung des Fokus, die tiefergehende Ursachenanalyse vermeide. Vor diesem Hintergrund stellt Rose nicht nur rechtliche und politische Fragen, sondern eine moralische: „Ist das das Erbe, das wir weitergeben wollen?“

Am Ende seines Vortrags erinnert er an die Kraft von Solidarität und Empathie. Gegen das System von Abschiebungen stellte er die Hoffnung auf ein anderes gesellschaftliches Selbstverständnis: „Dass Abschiebungen eines Tages bei Lesenden von Geschichtsbüchern für Irritationen sorgen, als abwegiges und überkommenes Konzept.“

Das Tagungsmotto „Gekommen. Geblieben.“ ergänzte er um eine utopische Wendung: „Gekommen. Geblieben. Zurückgekehrt.“ – als Vision für ein menschenwürdigeres Miteinander. Auch hier nannte er eine Reihe von Fallbeispielen, wo es durch Einsatz der Zivilgesellschaft gelungen sei, Abschiebungen zu verhindern oder Menschen bei der Rückkehr zu helfen.

Herausforderungen und Bedarfe in der Arbeit mit psychisch belasteten Geflüchteten

Der zweite Impulsvortrag kam von Rodica Anuti-Risse. Die Leiterin des Psychosozialen Zentrums Dortmund (PSZ) der AWO thematisierte die aktuellen Herausforderungen und Bedarfe in der Arbeit mit psychisch belasteten Geflüchteten. Sie erinnerte daran, dass die Idee für die Etablierung eines solches Angebotes 2015 an diesem Ort – beim 3. Forum für Geflüchtete im Keuning-Haus – geboren wurde.

Damals hatte Barbara Eßer vom Zentrum für Flüchtlinge in Düsseldorf den interessierten Teilnehmer:innen die Arbeit und Notwendigkeit von psychosozialen Zentren für Flüchtlinge vorgestellt. Anuti-Risse saß damals noch im Publikum und wünschte sich, dass „kluge Köpfe“ das auch in Dortmund etablieren würden.

In einer Arbeitsgruppe des Forums wurde das Thema vertieft und die AWO stellte zunächst erfolglos den Antrag. Erst ein Jahr später gab es ein neues Interessenbekundungsverfahren und Dortmund kam – über Umwege – zum Zug. Die Psychologin Rodica Anuti-Risse baute es anschließend für die AWO auf und aus. Es ist heute ein wichtiger Eckpfeiler in der Dortmunder Hilfsinfrastruktur.

Versorgung von Geflüchteten mit Traumafolgestörungen

Das Psychosoziale Zentrum (PSZ) Dortmund verfolgt das Ziel, die Lebenssituation psychisch belasteter Geflüchteter in Dortmund und Umgebung nachhaltig zu verbessern. In einem multiprofessionellen Team bündeln sich psychotherapeutische und sozialarbeiterische Kompetenzen mit einem besonderen Bewusstsein für die sprachlichen und kulturellen Bedürfnisse der Klient:innen. Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der unmittelbaren Versorgung von Geflüchteten mit Traumafolgestörungen oder anderen psychischen Erkrankungen – insbesondere dann, wenn für sie der Zugang zur regulären Versorgung erschwert ist.

Darüber hinaus engagiert sich das PSZ in der Unterstützung von Fachkräften und Ehrenamtlichen, die mit psychisch belasteten Geflüchteten arbeiten. Durch Fortbildungen, Fallbesprechungen und Beratungsangebote trägt das Zentrum zur Sensibilisierung und Qualifizierung dieser Akteur:innen bei. Langfristig möchte das PSZ ein tragfähiges und gut vernetztes Unterstützungssystem in Dortmund mitgestalten, das auf kontinuierlichem Austausch und gemeinsamer Weiterentwicklung basiert.

Das Angebot für Geflüchtete umfasst unter anderem Kurz- und Kriseninterventionen, Diagnostik und Bedarfsklärung, psychologische Stellungnahmen sowie Beratung in sozialen und aufenthaltsrechtlichen Fragen. Bei Bedarf finden die Gespräche mit Unterstützung von Sprach- und Kultur-Mittler:innen statt. Ergänzend kann das PSZ therapeutische Hilfe anbieten oder an geeignete Fachkolleg:innen bzw. andere Beratungsstellen vermitteln.

Schwierige Finanzierungslage – die Wartelisten sind überlang

Auch Fach- und Lehrkräfte, Ehrenamtliche, Mitarbeitende in der Flüchtlingshilfe, niedergelassene Ärzt:innen, Psychotherapeut:innen und Dolmetscher:innen können die Angebote des PSZ nutzen. Diese reichen von Fortbildungen über Traumafolgestörungen bei Geflüchteten über Fallbesprechungen und Supervisionen bis hin zu individueller Beratung auf Anfrage.

Die Angebote des PSZ sind in der Regel kostenlos. Aufgrund der hohen Nachfrage muss die Warteliste jedoch regelmäßig geschlossen werden. Ab dem 26. Mai 2025 bis voraussichtlich zum 1. September 2025 können keine neuen Anmeldungen entgegengenommen werden.

Ausnahmen bestehen lediglich für Geflüchtete, die Analogleistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz erhalten oder deren Finanzierung – etwa durch das Jugendamt – gesichert ist. In diesen Fällen ist eine Anmeldung weiterhin möglich, allerdings ausschließlich über die telefonische Anmeldesprechstunde montags von 9 bis 12 Uhr. Es wird ausdrücklich darum gebeten, nicht ohne vorherige Terminvereinbarung zum PSZ zu kommen.

Anuti-Risse bedauerte, dass sie nicht mehr Menschen helfen könnten. Doch der Kampf um Förderungen und finanzielle Ressourcen sei sehr zermürbend. Im Impulsvortrag warb sie daher eindrücklich bei Bezirksregierung, Arbeitsverwaltung und auch Stadt um weitere Unterstützung.

Netzwerkarbeit: Arbeitsgruppen als wichtiger Baustein des Forums

Wesentlicher Bestand der Foren sind seit Anfang an die Arbeitsgruppen. Auch in diesem Jahr wurde wieder intensiv zu sechs verschiedenen Themen gearbeitet. In der ersten Arbeitsgruppe stand die Frage im Mittelpunkt, wie berufserfahrene Geflüchtete ohne formalen Abschluss durch Validierung ihrer Kompetenzen zu Fachkräften entwickelt werden können. Seit Januar 2025 konnten Betriebe dafür das neue Feststellungsverfahren nach dem Berufsvalidierungsgesetz nutzen. Die Handwerkskammer und die Industrie- und Handelskammer stellten dazu konkrete Praxisbeispiele vor.

Die zweite Arbeitsgruppe widmete sich dem Sammeln und Sichtbarmachen von Erfolgsgeschichten aus der Integrationsarbeit. Es wurde deutlich, dass viele Beteiligte – sowohl haupt- als auch ehrenamtlich – über persönliche Erfahrungen mit gelungenen Integrationsprozessen verfügten. Ziel war es, diese Geschichten zu dokumentieren, Kriterien für ihre Auswahl zu entwickeln und geeignete Formate für ihre Veröffentlichung zu diskutieren.

In der dritten Arbeitsgruppe lag der Fokus auf der Aufenthaltssicherung junger Geflüchteter, insbesondere unbegleiteter minderjähriger Personen. Die Teilnehmenden erhielten eine thematische Einführung in die besonderen Bedingungen im Asylverfahren dieser Zielgruppe und diskutierten zusätzlich alternative Wege zur Aufenthaltssicherung, etwa durch schulische oder berufliche Perspektiven außerhalb des Asylverfahrens.

Die vierte Arbeitsgruppe knüpfte an die im Vorjahr veröffentlichte „Dortmunder Erklärung“ an. Aufbauend auf dem gemeinsamen Bekenntnis zur bedingungslosen Achtung der Menschenwürde für alle, wurden in diesem Jahr konkrete politische Forderungen diskutiert und abgestimmt. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Vernetzung und der Planung konkreter Schritte, um die Inhalte der Erklärung öffentlich sichtbarer zu machen und wirksam zu vertreten.

In der fünften Arbeitsgruppe wurde der Übergang von Leistungen nach dem SGB II zur Förderung beruflicher Weiterbildung im Rahmen des SGB III behandelt. Seit Januar 2025 regelt ein rechtskreisübergreifender Referenzprozess die Förderung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Die Gruppe setzte sich mit den wesentlichen Schritten auseinander, die erforderlich waren, um diese Förderung effizient und zielgerichtet zu gestalten.

Die sechste Arbeitsgruppe befasste sich mit dem Thema Trauma und den Grenzen und Möglichkeiten therapeutischer Angebote. Diskutiert wurde, wann eine Traumatherapie sinnvoll ist, für wen sie geeignet sein kann und welche Formen von Behandlung hilfreich sind – oder auch nicht. Darüber hinaus wurde der Blick geweitet auf weitere Ressourcen, die Menschen helfen können, traumatische Erfahrungen zu verarbeiten, etwa durch kreative, soziale oder spirituelle Impulse, die jenseits medizinischer Interventionen zur seelischen Stabilisierung beitragen.

Auch im kommenden Jahr soll es wieder ein Forum im Keuning-Haus in der Nordstadt geben. Der Termin steht aber noch nicht fest.

Mehr auf dazu auf Nordstadtblogger:

„Gestalten statt Ausgrenzen – für eine offene Gesellschaft und die Stärkung von Geflüchteten“

Klare positive Botschaft: „Dortmund ist und bleibt eine Stadt mit Zuwanderungsgeschichte

Reaktionen

Wenn das Sterben die einzige Chance auf Leben ist … Veranstaltung zum Weltflüchtlingstag (PM)

Das Schauspiel Dortmund bietet in Kooperation mit Sankt Reinoldi die Veranstaltung „Wenn das Sterben die einzige Chance auf Leben ist …“ zum Weltflüchtlingstag an. Zum Thema „Wie das Trauma der Flucht bearbeitet werden kann“ sind Rodica Anuti-Risse (Leiterin PSZ-Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge, AWO Unterbezirk Dortmund) und Paul Gerhard Stamm (Vors. der Flüchtlingshilfe Aplerbeck e. V.) am Donnerstag, 12. Juni, im Gespräch über die Situation und Beratung von psychisch belasteten und traumatisierten Flüchtlingen. Alexander Moust und Lucienne Groot (Studio Moonfilm / Amsterdam / http://www.moonfilm.nl) bringen ihren Kurzfilm „Elegy“ in den Austausch mit ein. Der psychische Druck auf Geflüchtete ist enorm. Bei den Anschlägen in den letzten Monaten war immer davon die Rede, dass die Täter psychisch krank waren. In der Liste der Toten an den Grenzen Europas sind immer wieder Suizide zu verlesen. Geflüchtete, die es einfach nicht schaffen, die nicht mehr die Kraft haben, sich nun auch noch gegen die Ablehnung Europas zu stellen. Der Film „Elegy“ bringt das sehr eindrücklich ins Bild. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Institut des Schauspiel Dortmund. Der Eintritt ist frei.

Erklärung als Petition: „Dortmund bleibt divers – Für eine solidarische Migrationspolitik“ (PM GrünBau und Planerladen)

Angesichts eines zunehmend nach rechts driftenden gesellschaftlichen Klimas fordern engagierte Bürger*innen und zivilgesellschaftliche Organisationen mit einer neuen Petition ein deutliches Zeichen der Stadt Dortmund: Migration ist nicht das Problem – sie ist Teil unserer Gesellschaft. Die Unterzeichnenden fordern die Dortmunder Politik und Verwaltung auf, Verantwortung zu übernehmen und menschenrechtsbasierte Lösungen in der Migrations- und Sozialpolitik umzusetzen.

Zentrale Forderungen der Petition:

– Schluss mit der Instrumentalisierung von Migration – stattdessen Investitionen in soziale Infrastruktur wie bezahlbaren Wohnraum, Bildung, Beratung und Betreuung.

Eine klare, rassismuskritische und solidarische Haltung gegenüber Geflüchteten – in Politik wie Zivilgesellschaft.

– Ablehnung der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS), die Freiheitsrechte massiv einschränkt. Stattdessen: Solidarität unter EU-Staaten und konsequentes Eintreten gegen Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen.

– Einsatz für legale Zugangswege, freie Wohnortwahl für Asylsuchende und Zugang zu privatem Wohnraum.

– Berücksichtigung besonderer Schutzbedarfe vulnerabler Gruppen sowie Förderung menschenwürdiger Lebensverhältnisse statt Abschreckungspolitik.

– Keine Beteiligung Dortmunds an Abschiebungen oder haftähnlicher Unterbringung vulnerabler Gruppen.

– Faire Verteilung öffentlicher Mittel zur Sicherung und Stärkung sozialer Infrastruktur.

– Abschaffung von Arbeitsverboten für Asylsuchende, Förderung von Bildung, Anerkennung von Abschlüssen und gezielte Arbeitsmarktintegration, insbesondere von geflüchteten Frauen.

Warum ist das wichtig?

Der erste Satz des Grundgesetzes – „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – muss der Maßstab für den Umgang mit Schutzsuchenden in Dortmund sein. Als Stadt des sicheren Hafens hat Dortmund bereits ein Zeichen gesetzt. Nun ist es an der Zeit, diesem Anspruch durch konkrete Maßnahmen gerecht zu werden.

Dortmund ist und bleibt eine vielfältige Einwanderungsstadt. Diese Vielfalt gilt es zu schützen. Die Petition ruft dazu auf, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und Dortmund als offenen, solidarischen und gerechten Ort für alle Menschen zu gestalten – unabhängig von Herkunft oder Aufenthaltsstatus.

Dortmund ist divers. Dortmund bleibt divers. Jetzt handeln – für eine Stadt der Würde und Teilhabe!

Die Petition ist auf der Plattform „WeAct“ von Campact veröffentlicht und hier zu finden:

https://weact.campact.de/p/DOE