Was ist seit dem 7. Oktober 2023 noch sagbar, und was nicht mehr? Die neue Gesprächsreihe „Unmute“ am Schauspiel Dortmund will genau diese Verengungen des Sagbaren aufbrechen. Den Auftakt am Freitag, 24. Oktober 2025, gestalten Prof. Dr. Meron Mendel, Publizist, Historiker und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, sowie die Politologin und Publizistin Saba-Nur Cheema.

Verbindung jüdischer und muslimischer Perspektiven im Alltag

Sie sind eigentlich ein gewöhnliches Paar. Prof. Dr. Meron Mendel ist israelisch-deutscher Historiker, Pädagoge, Publizist und Professor. Saba-Nur Cheema ist Politologin, Publizistin und Antirassismus-Trainerin mit pakistanischen Wurzeln, aufgewachsen in einem muslimisch geprägten Haushalt. Gemeinsam engagieren sie sich für den jüdisch-muslimischen Dialog sowie gegen Diskriminierung und Antisemitismus.

Und doch ist für viele Menschen in der jüdischen und muslimischen Community schwer greifbar, wie ihre persönlichen Hintergründe miteinander vereinbar sind.

In ihrer FAZ-Kolumne „Muslimisch-Jüdisches Abendbrot“ berichten sie – meist ausgehend von persönlichen Alltagsbeobachtungen – über das Zusammenleben jüdischer und muslimischer Perspektiven in Deutschland, über aktuelle politische Spannungen, Identitätsfragen und Diskriminierungserfahrungen.

Besonders seit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes stellen sich neue Fragen, etwa zur Namenswahl oder zur Konfession bei den Behörden, die sie in der Kolumne aufgreifen. „Viele denken, dass Identität nach dem ‚Oder‘-Prinzip funktioniert. Warum kann Identität nicht nach einem ‚Und‘-Prinzip funktionieren?“ laß Mendel beim Auftakt der Gesprächsreihe vor.

Steigender Druck zweier Lager: „Unsere Ehe ist kein Friedensprojekt“

Genauso wie sie, unter anderem in ihrer Kolumne, versuchen, die Gleichwertigkeit beider Hintergründe und Religionen in der privaten Erziehung herzustellen, entsteht bei vielen Menschen derzeit der Eindruck, dass es weltweit schwierig ist, eine Gleichwertigkeit beider Religionen zu erreichen – besonders in den letzten zwei Jahren im Zusammenhang mit dem Israel-Palästina-Konflikt.

Im Gegensatz zum privaten Raum habe sich im Außen sehr viel verändert, erzählte Cheema: „Nach dem 7. Oktober 2023 wurden wir einerseits enorm häufig angefragt, irgendwo hinzugehen und irgendwelche Räume oder Institutionen zu retten, weil viele Menschen etwas in uns hineinprojizieren.

Wir sagen dann zwar, dass wir gerne kommen, aber auch, dass unsere Ehe kein Friedensprojekt ist.“ Sie belächeln jedoch nicht, dass Menschen sie so sehen, denn sie spüren die Verzweiflung, die dahinter steht. „Insofern kann man diese Projektion von außen irgendwo verstehen“, fügte sie hinzu.

Konformitätsdruck und fehlende Toleranz innerhalb der Communitys

Mendel ergänzte, dass besonders seit dem 7. Oktober 2023 der „Konformitätsdruck“ in beiden Communitys deutlich gestiegen sei. „Wir haben das direkt mitbekommen, als Saba private Nachrichten aus der muslimischen Community bekam, in denen es hieß: Du Arme, du darfst nicht sagen, was du wirklich denkst, weil du einen israelischen Mann hast.“

Kurz darauf habe auch er selbst aus der jüdischen Community Reaktionen erhalten:

Wenn er „mit öffentlichen Äußerungen aus der Reihe tanzt“, sei er sofort dem Vorwurf ausgesetzt, „in den Händen der Antisemiten zu spielen“, gepaart mit der Erwartungshaltung, sich an das eigene Kollektiv halten zu müssen.

Auch von der israelischen Community erlebe er ähnlichen Druck. „Diese Emotionalität hat sich so potenziert, dass es kaum noch Toleranz gibt“, so Mendel.

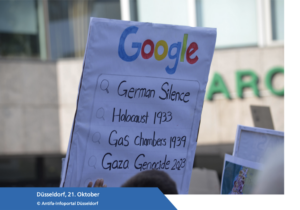

Moralische Imperative und Filterblasen verstärken die Lagerbildung

An den wachsenden Konformitätsdruck knüpft auch die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung an, die beide seit dem Konflikt wahrnehmen. Cheema beobachtet, dass sich viele Menschen gezwungen fühlen, sich eindeutig einer Seite zuzuordnen. Selbst Personen ohne direkten Bezug zum Konflikt würden sich klar positionieren, oft nach dem Muster: entweder pro-israelisch oder pro-palästinensisch.

„Wir haben mit vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, sie wollen dem sozialen Druck entkommen, aber es geht nicht. Sie haben das Gefühl, sie müssen sagen, welchem Lager sie angehören.“

Diese Haltung speise sich aus tief verankerten moralischen Imperativen, wie die Politologin erklärte. Die einen beriefen sich auf das „Nie wieder Holocaust“, die anderen auf das „Nie wieder Vertreibung oder Kolonialismus“.

„Natürlich kann man sagen, beides ist wichtig und wünschenswert, und beide Positionen miteinander kombinieren. Aber in der Realität funktioniert das nur sehr wenig“, fügte sie hinzu. Auch Mendel sieht in dieser zunehmenden Lagerbildung eine Folge sozialer Dynamiken. Filterblasen und emotionale Aufladung führen dazu, dass Menschen vor allem Inhalte wahrnehmen, die ihre eigene Sicht bestätigen. „So entstehen nicht nur unterschiedliche Bewertungen, sondern zunehmend konträre Realitätswahrnehmungen“, sagte er.

Sehnsucht nach Eindeutigkeit durch Boykott am Beispiel „Vögel“

Die Sehnsucht nach Eindeutigkeit zeigte sich laut Cheema und Mendel auch im Boykott. Als Beispiel gilt das Theaterstück „Vögel“ von Wajdi Mouawad, das die Liebesgeschichte zwischen einem deutschen Juden und einer US-Amerikanerin mit palästinensischem Hintergrund erzählt und Themen wie Identitätskonflikte, familiäre Spannungen und das Trauma des Holocaust behandelt.

Nach der Präsentation im Herbst 2022 im Münchner Metropoltheater kritisierten jüdische Studierende die Inszenierung scharf und warfen Holocaust-Relativierung sowie israelbezogenen Antisemitismus vor. Daraufhin wurde das Stück vom Spielplan genommen. „Wir sehen in diesem Ablauf mehrere Probleme“ erläuterte Mendel.

„Wer entscheidet, wo Antisemitismus, Rassismus oder Sexismus beginnt? Die Betroffenen sollen als Erste gehört werden, aber nicht das letzte Wort haben. Dieses muss in einer gesamtgesellschaftlichen Debatte geführt werden. Ich habe das Stück gelesen und fand es nicht antisemitisch. Problematische Sätze stammen von einer Rolle, nicht vom Theater selbst. Wir brauchen Kriterien, die über die bloße Betroffenheit hinausgehen.“

Cheema kritisiert die Segregation öffentlicher Räume

Darauf aufbauend kritisierte Cheema die Ausweitung von Safe Spaces auf öffentliche Räume. Ursprünglich sollten sie kleineren Gruppen ermöglichen, unter sich zu diskutieren und sich geschützt auszutauschen. „Die Idee war gut in kleineren Kontexten, aber wenn wir das auf öffentliche Räume übertragen, wird es problematisch für die pluralistische Gesellschaft.“

Beispiele in Deutschland seien etwa muslimische Schwimmbäder, separate Ensembles in Theatern oder zeitweise Ausschlüsse in Museen und Ausstellungen, um Diskriminierung zu vermeiden. Solche gut gemeinten Maßnahmen untergraben aus Cheemas Sicht langfristig das Zusammenleben und den Diskurs.

„Wir können öffentliche Räume nicht segregieren, nur weil die Anliegen richtig sind. Wenn jede Gruppe eigene Räume beansprucht, gefährden wir die pluralistische Gesellschaft.“ Hinzu komme aus ihrer Sicht die Schwierigkeit, zu definieren, wer überhaupt dazugehört, etwa wer als „schwarz“ oder „muslimisch“ gilt und wer darüber entscheidet, wer Zutritt hat. „So dürfen wir uns nicht unsere plurale, liberale Gesellschaft abbauen.“

Mehr dazu auf Nordstadtblogger:

Anstieg der antisemitischen Vorfälle in ganz Deutschland – in Dortmund auch mit Anstieg

Serie „Ein Jahr nach dem 7. Oktober“: Malika Mansouri über antimuslimischen Rassismus