Gastautor Frederik Schreiber, auch bekannt als der Dortmunder Rapper „Schlakks“, wirft seinen persönlich-involvierten Blick in die jüngst in der ARD erschienene Ruhrpottrap-Doku und findet dabei eigene Momente zwischen Vergangenheit und Heute wieder. Ein Einblick in eine Doku, die den ureigenen Charakter des hiesigen Rap herausstellt – aber auch davon erzählt, warum ihr der ganz große Erfolg immer verwehrt geblieben ist.

„Was kann uns eine Ruhrpottrap-Doku noch geben?“

„Ohje“ schrieb Lakmann mir, als ich mit ihm einen Termin für ein Videointerview im Rahmen einer Doku, an der wir gerade sitzen, ausmachen wollte – und ihm klar wurde, dass wir uns dafür ‚in echt‘ treffen müssen und nicht nur per Zoom. „Ich hab so viele Treffen und Interviews wegen der Ruhrbeat-Doku gehabt, Monate lang rum gefahren…“

Letztlich hat es dann doch noch geklappt und wir hatten ein wunderbares Gespräch. Aber seitdem war mir klar, dass da eine Doku auf uns zurollt, die es in sich hat. Und wer könnte das Teil besser hosten als Laki, einer der wenigen von damals, die immer noch so vordergründig dabei sind?

Laki, das ist einer, der sich so mitten in der Kultur bewegt, dass er sich ohne Verrenkungen genauso gut mit den akademischen conscious minds der Szene versteht wie mit den OGs aus dem Plattenbau. Und einer, von dem es heißt, er sei einer der wenigen Old-School-Rapper, die mit der Zeit besser geworden sind.

Aber ich muss auch zugeben: Ein bisschen skeptisch war ich schon angesichts der Doku. Nochmal die alten Geschichten von damals? Mitunter finde ich es schon irritierend, wie oft die ganzen Old-School-Pionier-Geschichten aus Heidelberg & Co derzeit nochmal aufgewärmt werden. Ist der Entstehungsmythos nicht langsam auserzählt? Manchmal habe ich das Gefühl, die Mediatheken sind voller lauwarmer Hip-Hop-Dokus. Was kann uns da eine Ruhrpottrap-Doku noch geben?

„Die Doku geht mitten ins Herz der Entstehung des Ruhrpott-Raps“

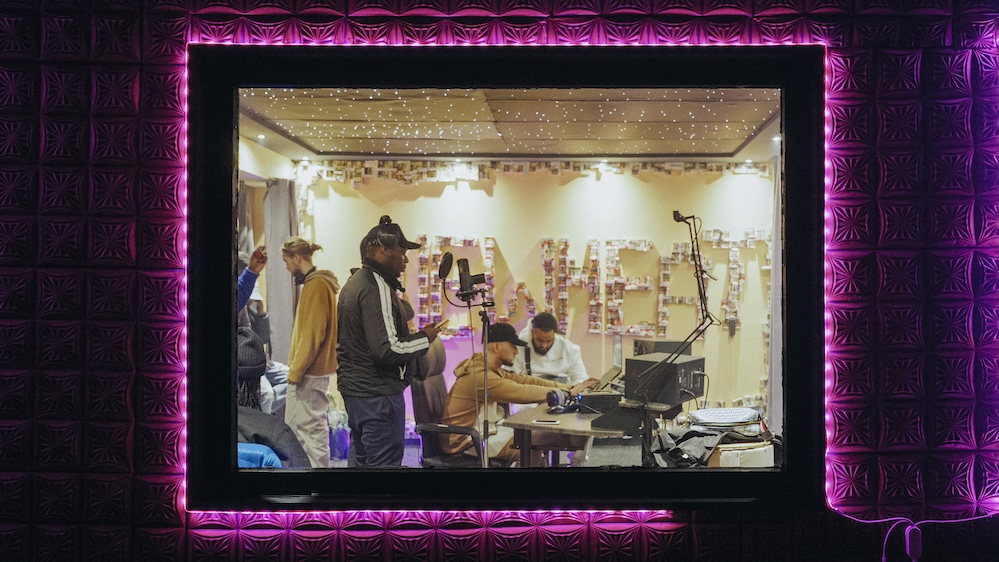

Naja. Aber Folge 1 war dann halt doch direkt Gänsehaut. Die Doku geht mitten ins Herz der Entstehung des Ruhrpottraps. Da sind sie: Too Strong, ABS, Creutzfeldt & Jakob, RAG. Ein paar Jugendliche, die in Proberäumen freestylten und diese Magie in der Musik, der ganzen Kultur drumherum und naja: einfach den Spaß an der Sache sahen. Und wenig später waren sie junge Erwachsene auf großen Festivalbühnen mit exorbitant wuchtigen Plattenverträgen.

Die Doku lenkt den Blick darauf, was für eine verrückte Zeit in der Musikindustrie das war. Riesige Budgets für Musikvideos, Major-Labels, die Rapper signten, als gäbe es kein Morgen mehr.

Creutzfelds erstes Album wurde über 45.000mal verkauft. Eine heutzutage galaktisch-utopische Zahl. Und sowieso, dass dieser kantige Sound solch eine kommerzielle Durchschlagkraft hatte, ist heute bemerkenswert – und wurde auch schon in „We almost lost Bochum“, der nachdrücklichen und intensiven Doku über RAG, pointiert thematisiert (Filmtipp meinerseits!).

„Alles schien leicht. Bis es anfing zu bröckeln.“

Als Creutzfeldts erstes Album rauskam war ich 13. Da ging es bei mir gerade los mit Rap. Diese ganzen Ruhrpott-Rapper waren für mich Lichtgestalten. Bülent aka 2Seiten erzählt mir bis heute gerne die Geschichte, wie ich ihn am Dorstener Bahnhof angequatscht habe wie ein richtiger Fan.

Als ich später selbst mal ein Konzert in Witten spielte, waren da auch ein paar Jungs aus meiner Heimatstadt, die mir erzählten, dass sie vor der Show noch eine Runde durch Witten gefahren seien, um zu sehen, was das für eine Stadt war, wo diese ganzen legendären Songs entstanden waren. Wie die Rapper gelebt hatten.

Die kleine Ruhrgebietsstadt Witten war ein mystischer Ort voller Legenden. Und die Doku schenkt uns genau davon Bildmaterial.___STEADY_PAYWALL___

„Weißt du, ABS, OnAnOn, Creutzfeld&Jakob“… alles schien leicht. Bis es anfing zu bröckeln. Nicht jedes zweite Album konnte an den ersten Erfolg anknüpfen. Und kurz nach der kommerziellen Blütezeit von Deutsch-Rap steckte die Musikindustrie schon mitten in einer ihrer schwersten Krisen. CDs brennen, downloaden – ich glaube, ihr wisst Bescheid. Die Verkaufszahlen sanken rapide.

Neue Gesichter tauchen auf – das Klima wird rauer

Aber auch abseits der Industrie änderte sich etwas, nämlich in der Herzkammer: der Kultur. Nun wollten auch Leute mitmischen, die nicht einfach nur wiederholten, was die Pioniere gemacht hatten. Ich erinnere mich noch gut an diese Übergangszeit – ich war mittlerweile ein paar Jahre älter, selbst schon ein bisschen aktiv und regelmäßig bei den kleinen Jams.

Die großen Ruhrpottcrews waren nicht mehr ganz so Hype. Aber vor allem waren da mehr und mehr neue Gesichter. Ich sah den 14-jährigen PA Sports bei einer Freestyle Session im Druckluft in Oberhausen und dachte: verdammt, der ist ja noch jünger als ich.

Generell hatte ich das Gefühl, dass das Klima auf den Jams etwas rauer war als vorher – immer noch viel Community. Aber eben auch viele Leute, die viel wollten und hier und da auch mal Rangeleien. Im Nachhinein schon verrückt, wie viele der Leute, die damals bei den ganzen kleinen Freestyle Battles mitgemacht haben, später große Erfolge hatten.

„Es sollte nie darum gehen woher du kommst, nur darum, was du machst.“

Diese Zeit der Umbrüche, in der sich der sichtbare Ruhrpottrap immer mehr zur Straße bewegte, hat was mit der Szene gemacht. Das möglicherweise klassistisch oder rassistisch angehauchte Gatekeeping in der Szene sprechen Fard und PA Sports auch im gemeinsamen Podcast mit Lakmann an – dieses Gefühl, mit einem anderen Habitus, mit einem anderen Slang nichts in der Szene zu suchen haben.

Es schien wohl, als wollten einige Old-Schooler eine bestimmte Form der Kultur beschützen. Und wenn ich im Nachhinein auf meine damalige Sicht der Dinge schaue, kann ich mich nicht davon frei machen, so manches mal die Augen verdreht zu haben. Womit ich nicht die meiner Meinung nach stark US-amerikanisierte und mackerig-misogyne Färbung des in der Doku angeteaserten Feuer-über-Deutschland-Formats rechtfertigen will.

Aber dass es im Hip Hop nie darum gehen sollte, woher du kommst, sondern nur darum, was du machst, sollte eigentlich niemals nur annähernd bestreibar sein. Weswegen ich heutzutage auch umso müder werde, wenn mir ältere Herrschaften erklären, dass Fanta Vier noch geiler Hip Hop war, aber heutzutage ja nur noch Ich-fick-deine-Mutter.

Kollege: Rap war nie so breit aufgestellt wie heute und untersuch die middle-class-Alte-Schule von damals mal eine Runde auf Klassismus und Sexismus. Manche Dinge werden nicht besser, wenn man sie vermeintlich schlauer verpackt.

„Nie das ganz große Ding auf der medialen Landkarte.“

Im Weiteren stellt die Doku das Ding mit der Kultur dann in die zweite Reihe und schaut sich vor allem den finanziellen Erfolg an. Und den hatten im Ruhrpott der letzten Jahre Leute wie PA Sports, Miami Yacine und KC Rebell. Jungs, die damals auch schon dabei waren, die nur einfach einen komplett anderen Film schoben.

Gerade, wenn Yacine in der Doku dann zum ersten Mal Details von dem Überfall auf ihn erzählt, sind wir geneigt, das alles Gangsterrap zu nennen. Aber ich glaube, diese übertrieben grobe Aufteilung in Conscious und Gangster Rap ist im sich so stark diversifizierenden Genre Rap (aka der meist gehörten Musikrichtung der Welt) nur noch irreführend, vereinfachend und obsolet.

Aber einen Punkt macht die Doku klar: Egal, in welcher Spielform von Rap – hier und da gab und gibt es kommerzielle Erfolge, doch der Ruhrpott war nie das ganz große Ding auf der medialen Landkarte. Vielleicht macht Pillath einen der interessantesten Punkte der ganzen Doku: „Vielleicht ist dat, wie wir sind, dann auch nichts für die Menschen, die in Labelpositionen sitzen, vielleicht können die mit der Sorte Mensch nicht umgehen und haben da Hemmungen.“

Könnte man als Lokalfolklore verschreien, aber es könnte ja wirklich was dran sein. Vielleicht ist eine von Arbeiter:innenkultur geprägte, wenig hochglanzpolierte Art die Dinge anzugehen, ja wirklich weniger lukrativ. Und vielleicht haben hier nicht alle gelernt, wie man sich strategisch Netzwerke aufbaut und Klinken putzt. Vielleicht ist die Anpassungsfähigkeit ans Business hier nicht so hoch. Und sorry für den Gedanken, aber: Vielleicht ist genau das ja auch mitunter etwas Gutes.

„Perspektiven eines neuen Sounds mit Ansätzen von medialem Erfolg.“

In der letzten Folge zeigt die Doku dann, was in der Gegenwart so geht. Die RPT Gang aus den Mülheimer Hochhausblocks, Aysar aus Gelsenkirchen und Patina Records, sowas wie der vermeintliche Dortmunder Wu-Tang-Clan. Perspektiven eines neuen Sounds mit Ansätzen von medialem Erfolg.

Die Einflüsse von früher sind hier nicht spürbar. Die Vorbilder sind andere. Es gibt nicht mehr den einen Ruhrpottrap. Das wäre auch komisch. Dafür ist Rap zu groß und das Ruhrgebiet zu divers. Und das wird hier klar: Im Ruhrpott rappen sie mittlerweile an jeder Straßenecke. Und ich sag’s euch: Das Niveau ist viel höher als bei uns damals. Das Grundlevel, was Reime und Flows angeht, ist nicht mit damals zu vergleichen.

So: Man kann immer bemängeln, dass diese und jene Person noch in der Doku hätte auftauchen sollen. Diesen Vorwurf kriegt wahrscheinlich jede Doku, die sich einer regionalen Szene annimmt und das ist immer auch ein wenig undankbar. Die Geschichte der Ruhrbeat-Doku erzählt sich für mich schlüssig mitsamt der Auswahl ihrer Protagonist:innen. Gerade in Hinblick auf die Frage nach Erfolg.

„Ein paar fehlen dann doch.“

Aber natürlich: Die hiesige Hip-Hop-Kultur ist schwer denkbar ohne an Krupplyn zu denken – schon allein, weil Krupplyn sich nicht nur um sich selbst gekümmert, sondern so viele Veranstaltungen organisiert hat und sich so intensiv um die Belebung der Kultur bemüht. Und auch gerade, wenn man eine Crew wie das SBK Basement anschaut, sieht man, dass sich daraus eine weitreichende Bewegung entwickelt hat.

Die jährlichen Jams im Bahnhof Langendreer gleichen Klassentreffen und atmen Community. Und vor allem sieht man wie stark die Prägung der alten Schule war und wie genau das Hip-Hop-Verständnis von damals in zeitgenössischer Form weitergetragen, strukturiert, kollektiviert und in die Gegenwart gestellt wird. Die Jokaz klangen schon immer ein wenig wie die modernen RAG. Und sind dennoch viel mehr als das.

Wenn ich meine eigene Verflechtung anschaue, merke ich, dass ich hier vielleicht immer auch eine Sonderrolle hatte, weil ich eben nicht den typischen Sound für dieses Region gemacht habe.

Eine Zeitlang wurde mir gerne mal die Zuschreibung „Nordstadtrapper“ gemacht – dabei habe ich wohl immer nur einen sehr speziellen und minimalen Teil der Nordstadt repräsentiert. Eher den der shabby-academic-avantgarde. Es gibt in den Jugendzentren und auf den Straßen dieses Viertels so unglaublich viele Rapper:innen, die den tiefen Kern der Nordstadt wahrscheinlich viel pointierter und realistischer erfassen als ich. Kann sein, dass das nicht mein Ding ist. Aber auch das ist dann wohl ein großer Teil von Rap im Ruhrgebiet.

„Wir können nicht noch die nächsten 50 Jahre über Zechen rappen.“

Die Ruhrbeat-Doku ist nicht eine von vielen Hip-Hop-Dokus. Sie gibt mehr als nur historische Insights, portraitiert die Attraktionen, aber vor allem auch Herausforderungen und Problematiken einer Region, die niemals eine Größe auf der musikalischen Landkarte war. Und das gilt auch abseits vom Hip Hop. Was das angeht, ist das Ruhrgebiet leider offenbar strukturschwach.

Wie viele Musiker:innen in meinem erweiterten Umfeld habe ich an einem gewissen Punkt ihrer Karriere nach Köln oder Berlin abwandern sehen, weil es da mehr Infrastruktur gab für das, was sie machten.

Abgesehen vom Business ging es da aber vielleicht auch um soundästhetische Fragen. Denn ab und an würde ich mir vom Ruhrgebiet auch mehr Flexibilität wünschen. Deswegen freut mich auch, dass die Doku im letzten Teil die neuen Bewegungen portraitiert. Denn ich glaube, wir können nicht noch die nächsten 50 Jahre über Zechen rappen. Die Zeit ist reif für den neuen Scheiß.

„RuhrBeat – Die vergessene Rap-Story“ (3 × 35 Minuten) ist eine Produktion der nie und immer studios GmbH im Auftrag von ARD Kultur und WDR. Zu sehen exklusiv in der ARD Mediathek und auf ardkultur.de.

Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!