In den Städten des Ruhrgebietes ist gesellschaftlicher Teilhabe für Kinder und Jugendliche hohe Hürden gesetzt. Das zeigt der bundesweite Vergleich im Teilhabeatlas 2025. Die zweite Ausgabe des Atlas untersucht die Bereiche Wirtschaft, Bildung, Demografie und Infrastruktur. Zudem befragt die Studie Kinder und Jugendliche selbst, wo sie sich beteiligen können und wo sie sich mehr Teilhabe wünschen. Die Studie wird vom Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung in Kooperation mit der Wüstenrot Stiftung und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung herausgegeben.

„Gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können“

Teilhabe bedeutet weitaus mehr als der Zugang zu guter Bildung oder einer guten wirtschaftlichen Infrastruktur: „Teilhabe bedeutet, gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können – ein unverzichtbares Recht, damit junge Menschen sich frei entfalten können“, sagt Johanna Okroi von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung.

Der Teilhabeatlas untersucht unter anderem Faktoren wie die Quote der Kinderarmut, der Jugendarbeitslosigkeit, die Betreuungsquoten, die Erreichbarkeit zu Öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Bildungseinrichtungen und zu Ärzten, sowie die durchschnittliche Lebenserwartung in einer Region.

All diese Faktoren haben einen Einfluss auf die Teilhabe von jungen Menschen in der Gesellschaft. Das Ruhrgebiet schneidet dabei bundesweit nicht sonderlich gut ab.

Zwischen 20 bis 30 Prozent Kinderarmut im Ruhrgebiet

denn im Ruhrgebiet wachsen zwischen 20 bis 30 Prozent der Kinder in Armut auf. Der Teilhabeatlas hebt Städte wie Duisburg und Hamm hervor, die eine Armutsquote von 30 Prozent bei Kindern und Jugendlichen haben.

Trauriger Spitzenreiter ist Gelsenkirchen mit 37 Prozent. Als Grund wird allen voran der harte Strukturwandel im Ruhrgebiet genannt. In Bezug auf den städtischen Raum sei zu berücksichtigen, dass dort vielschichtige Problemlagen aufeinander träfen.

Besonders vulnerable Gruppen wie Alleinerziehende sowie geflüchtete Menschen oder Migrant:innen leben häufiger in städtischen Ballungsräumen.

Oftmals bedingen sich mehrere Problemstellungen gegenseitig: Alleinerziehende müssten zum Beispiel nicht nur oft die Lebenshaltungskosten der gesamten Familie tragen, sondern arbeiteten vermehrt in schlecht bezahlten Jobs.

Nord-Süd-Gefälle: Städte als Räume der sozialen Segregation

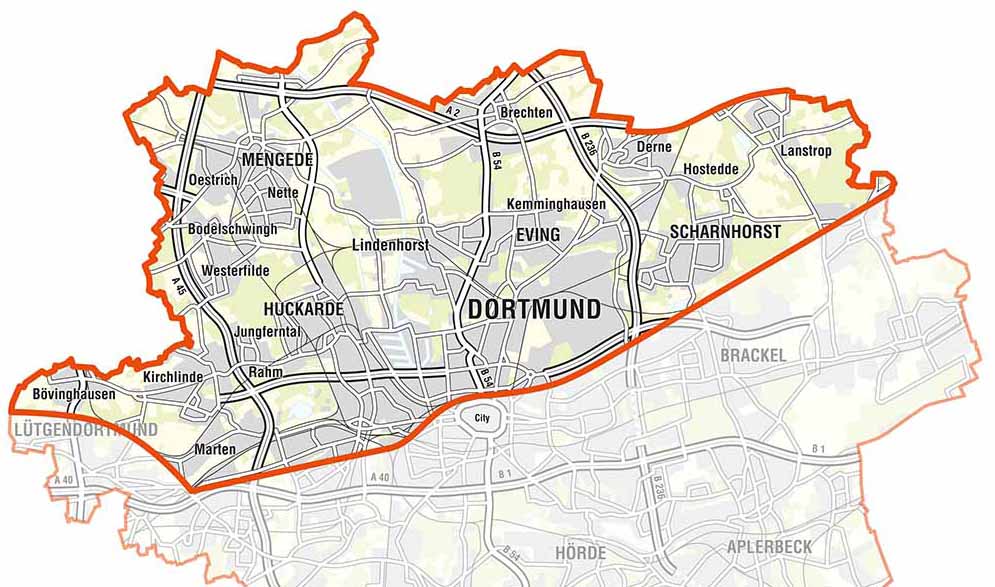

Wie ungleich die Lebensverhältnisse von Kindern und Jugendlichen sind, zeigt sich auch an ihrem Wohnort. Die Studienautor:innen heben Dortmund als Beispiel der Trennung von Lebensräumen hervor.

Die Armutsverteilung innerhalb der Stadt zeigt ein starkes Nord-Süd-Gefälle: Während in südlichen Stadtteilen etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen von Armut betroffen sind, wachsen im Norden der Stadt zwischen 34 bis 60 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter Armut auf.

Folgen der Kinderarmut sind vielschichtig

Armut hat nicht nur Auswirkungen auf finanzielle Verhältnisse in denen Kinder aufwachsen: „In Regionen mit hoher Kinderarmut sind häufig auch der Anteil der Schulabgänger:innen ohne Ersten Schulabschluss und die Jugendarbeitslosigkeit überdurchschnittlich hoch,“ sagt Manuel Slupina von der Wüstenrot Stiftung.

Armut könne sich durch fehlende Chancen über Generationen hinweg festigen, so die Studienautor:innen. Jugendarbeitslosigkeit trifft auch das Ruhrgebiet. Besonders die Städte Herne und Gelsenkirchen sind betroffen. Auch Dortmund hat eine hohe Jugendarbeitslosigkeit: Im März 2025 sind 9,4 Prozent der Dortmunder Jugendlichen arbeitslos.

Grundlage für einen funktionierenden Arbeitsmarkt sind gut ausgebildete Fachkräfte mit einem abgeschlossenen Schulabschluss. Bei der Schulabbrecherquote, das heißt denjenigen, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen, liegt das Ruhrgebiet im bundesweiten Mittelfeld.

Insbesondere Dortmund könnte von jungen Menschen profitieren, denn in der Stadt leben verhältnismäßig viele Menschen, die unter 25 Jahre alt sind. Das sind etwa ein Viertel der Dortmunder:innen.

Allerdings: Im Ruhrgebiet gibt es zu wenig Ausbildungsplätze: Auf 100 bis 110 Bewerber:innen kommen hier etwa 100 Ausbildungsplätze. Damit bewegt sich das Ruhrgebiet mit Blick auf die bundesweite Situation im unteren Bereich. Besonders hoch stehen die Chancen einen Ausbildungsplatz zu finden dagegen beispielsweise im Süden von Deutschland.

Geringe Betreuungsquote und Kinderarmut in vielen Ruhrgebiets-Städten

Betreuungsangebote im Vorschulalter für Kinder zwischen drei und fünf Jahren sind insbesondere für Kinder wichtig, die aus finanziell schwachen Familien kommen. Um ihre Chancen auf Teilhabe zu fördern, bedarf es ausreichender Betreuungsangebote, die auch die Eltern entlasten. Doch gerade hier hinkt das Ruhrgebiet hinterher: In Gelsenkirchen, das am stärksten im Ruhrgebiet von Kinderarmut betroffen ist, liegt die Betreuungsquote von Vorschulkindern bei 79 Prozent.

Zum Vergleich: In Teilen der östlichen Bundesländer werden mit 96 Prozent werden fast alle Vorschulkinder betreut. Auch Duisburg, Wuppertal, Solingen, Remscheid und Oberhausen sind von hoher Kinderarmut und geringen Betreuungsquoten betroffen.

Die Studie verdeutlicht: Armut und Teilhabe hängen eng zusammen. Gerade im Ruhrgebiet herrscht Nachholbedarf. Positiv hervorgehoben hat der Teilhabeatlas die flächendeckende Eindeckung mit guter Internetversorgung des Ruhrgebiets, sowie die gute Erreichbarkeit von alltäglicher Infrastruktur wie Bildungseinrichtungen oder Ärzten.

Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!