Vor zehn Jahren kamen im Zuge der Migrationskrise hunderttausende Geflüchtete und Schutzsuchende nach Deutschland. Mittlerweile geht der Großteil von ihnen einer geregelten Arbeit nach. Hauptsächlich arbeiten sie in der Pflege oder Industrie. Herausforderungen bleiben aber bestehen, etwa bei Qualifikation und Sprachkenntnissen. In Dortmund ist die Zahl der Beschäftigten aus den Hauptherkunftsländern, Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien um mehr als 7.000 gestiegen. Die Stadt versucht dabei, besonders engagierten Geflüchteten eine Jobperspektive und Qualifikationsmöglichkeiten zu bieten.

Blick auf Migration zunehmend negativ – Arbeitsmarkt vor großen Herausforderungen

„Wir schaffen das.“ Mit diesen drei Worten leitete Bundeskanzlerin a. D. Dr. Angela Merkel (CDU) vor zehn Jahren einen Epochenbruch in der deutschen Migrationspolitik ein. Mit ihrem Ausspruch versuchte die Kanzlerin, auch ebendiese Mahner zu überzeugen. Deutschland habe die Kapazitäten, Geflüchtete zu versorgen und diejenigen, die langfristig bleiben, zu integrieren. Trotz der gewaltigen Herausforderung gab sich das Land mit Blick auf die Zukunft betont optimistisch.

Doch was ist davon heute, zehn Jahre später, übrig? Der Blick auf die Migrationspolitik ist deutlich pessimistischer geworden: In vielen europäischen Ländern gewinnen rechtspopulistische Parteien an Einfluss, und auch in Deutschland lehnt laut ARD-Deutschlandtrend vom Januar 2025 eine Mehrheit von 68 Prozent die bisherige Aufnahme von Geflüchteten ab. Forderungen nach Grenzkontrollen und Zurückweisungen stoßen ebenfalls auf breite Zustimmung.

Doch was ist davon heute, zehn Jahre später, übrig? Der Blick auf die Migrationspolitik ist deutlich pessimistischer geworden: In vielen europäischen Ländern gewinnen rechtspopulistische Parteien an Einfluss, und auch in Deutschland lehnt laut ARD-Deutschlandtrend vom Januar 2025 eine Mehrheit von 68 Prozent die bisherige Aufnahme von Geflüchteten ab. Forderungen nach Grenzkontrollen und Zurückweisungen stoßen ebenfalls auf breite Zustimmung.

Gleichzeitig bleibt Deutschland jedoch auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen, ein Bedarf, der sich durch den demographischen Wandel noch verschärfen wird. Ohne Zuwanderung und die erfolgreiche Integration von Geflüchteten lassen sich diese Herausforderungen kaum bewältigen

Die Beschäftigungsquote hat sich fast angeglichen

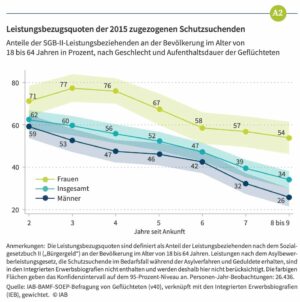

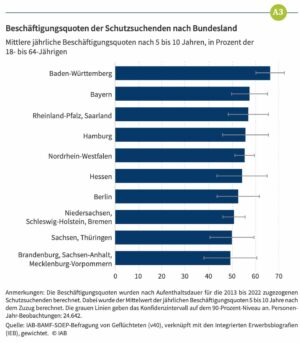

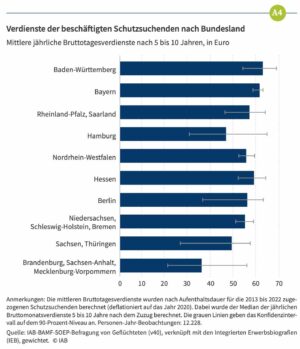

Was ist also vor diesem Hintergrund aus „Wir schaffen das“ geworden? Mit Blick auf den Arbeitsmarkt zeigt sich: Einen Großteil haben wir geschafft! So beläuft sich die Beschäftigungsquote der im Jahr 2015 zugezogenen Schutzsuchenden im zehnten Jahr mittlerweile auf 64 Prozent. Zum Vergleich: Die Gesamt-Beschäftigungsquote liegt bei etwa 70 Prozent.

Weitere fünf Prozent arbeiten heute als Selbstständige. Damit haben sich die Geflüchteten, die bis heute in Deutschland geblieben sind, dem Durchschnitt weit angenähert. Das geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) aus diesem Jahr hervor.

Weitere fünf Prozent arbeiten heute als Selbstständige. Damit haben sich die Geflüchteten, die bis heute in Deutschland geblieben sind, dem Durchschnitt weit angenähert. Das geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) aus diesem Jahr hervor.

Dabei waren die Startbedingungen alles andere als einfach. So dürfen Geflüchtete in den ersten drei bis sechs Monaten, nachdem sie ihren Asylantrag gestellt haben, nicht arbeiten. Auch wurden bestehende Qualifikationen und Berufsabschlüsse von deutschen Behörden oft nicht anerkannt, wie das IAB feststellte.

Die größte Hürde für eine schnelle Integration auf dem Arbeitsmarkt war jedoch die Sprachbarriere. So dürfen Geflüchtete besonders in höher qualifizierten Berufen erst arbeiten, wenn sie einen Sprachnachweis vorgelegt haben. Das betrifft vor allem die so dringend benötigten Fachkräfte.

Potenzial für mehr Erwerbstätigkeit liegt bei den Frauen

So arbeiten mittlerweile viele Geflüchtete in sogenannten Engpass-Berufen. Damit sind Berufe gemeint, in denen kurzfristig mehr Arbeitskräfte gesucht werden, als tatsächlich verfügbar sind. Männer sind vor allem in Berufen im Verkehrssektor, in der Logistik und in der Fertigung tätig, wohingegen Frauen vor allem in medizinischen und nicht-medizinischen Gesundheitsberufen arbeiten.

Dennoch gibt es große Herausforderungen: Die Arbeitsmarktintegration hängt vielfach vom Geschlecht ab. So sind über 70 Prozent der männlichen Geflüchteten erwerbstätig, bei den Frauen sind es hingegen nur rund 35 Prozent.

Dennoch gibt es große Herausforderungen: Die Arbeitsmarktintegration hängt vielfach vom Geschlecht ab. So sind über 70 Prozent der männlichen Geflüchteten erwerbstätig, bei den Frauen sind es hingegen nur rund 35 Prozent.

Laut der Studie ist dies nicht nur auf die Kinderbetreuung zurückzuführen. So werden Frauen durch strukturelle Faktoren wie geringere Bildungsabschlüsse, nicht anerkannte Qualifikationen und das Fehlen von sozialen Netzwerken benachteiligt. Das führt dazu, dass sie deutlich öfter auf Sozialleistungen angewiesen sind als Männer.

„Das größte Potenzial für mehr Erwerbstätigkeit unter Geflüchteten liegt bei den Frauen“, stellt Yuliya Kosyakova, eine der Ko-Autorinnen der Studie, klar. Die Befunde unterstreichen den Bedarf an gezielten geschlechterspezifischen Integrationsmaßnahmen. In diesem Punkt müsse Deutschland zielgerichteter fördern.

Die aktuelle Migrationspolitik sorgt für Verunsicherung

Darüber hinaus wird Integration oft aus politischen Gründen erschwert. Eine im Juni diesen Jahres durchgeführte bundesweite Blitzumfrage der Diakonie unter 100 Beschäftigten von Migrationsberatungsstellen ergab, dass der verschärfte Kurs in der Migrationspolitik viele Betroffene beunruhigt. So berichteten rund 97 % der Befragten von einer gestiegenen Unsicherheit bei den Ratsuchenden.

Darüber hinaus wird Integration oft aus politischen Gründen erschwert. Eine im Juni diesen Jahres durchgeführte bundesweite Blitzumfrage der Diakonie unter 100 Beschäftigten von Migrationsberatungsstellen ergab, dass der verschärfte Kurs in der Migrationspolitik viele Betroffene beunruhigt. So berichteten rund 97 % der Befragten von einer gestiegenen Unsicherheit bei den Ratsuchenden.

Die Befragten sahen die größten Hürden für gelingende Integration in der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Stimmung (75 Prozent) sowie in der Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte (70 Prozent). Weitere Gründe für eine erschwerte Integration waren die oft langen Verfahrensdauern, das Fehlen von Sprachkursen sowie die finanziellen Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt.

Genaue Quote für Dortmund nicht berechenbar – mehr als 7.000 zusätzliche Beschäftigte

Wie viele der nach Dortmund Geflüchteten mittlerweile in Arbeit sind, ist schwer zu sagen. Das Jobcenter erhebt eigenen Angaben zufolge keine Daten über die Zahl der Geflüchteten, die seit 2015 in Dortmund in Arbeit vermittelt wurden. Auch die Branchen, in denen Geflüchtete vorrangig beschäftigt sind, werden nicht gesondert ermittelt.

„Erfahrungsgemäß sind es Berufe, in denen das Sprachniveau weniger bedeutsam ist”, erläutert Vanessa Jerrentrup, die Pressesprecherin des Jobcenters Dortmund. Dies treffe auf Bereiche wie Gastronomie, Lager, Produktion, Hauswirtschaft und Reinigung zu.

„Im Jahr 2015 waren 482 Personen aus den acht zuwanderungsstärksten Staaten Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien in Dortmund sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Mittlerweile ist die Zahl der Beschäftigten auf über 6.500 Personen angewachsen. “ Zusätzlich gehen über 1.000 Menschen aus diesen Ländern Minijobs nach“, stellt Jerrentrup klar. Eine genaue Beschäftigungsquote lasse sich aber aufgrund lückenhafter Daten nicht berechnen.

Das Jobcenter erfasst zunächst die Qualifikationen und Sprachkenntnisse der Geflüchteten und vermittelt sie in passende Maßnahmen. Ein quartiersbezogener Ansatz zeigt sich dabei im Erzieher- und Pflegebereich: Die städtische Kita-Tochter FABIDO nimmt auch Personen auf, die noch nicht alle formalen Voraussetzungen erfüllen, und unterstützt sie auf dem Weg zur Ausbildungsreife. Bei der städtischen Seniorenheime Dortmund gGmbH (SHDO) können Geflüchtete zunächst als Helferinnen und Helfer einsteigen, mit der Möglichkeit, später eine Ausbildung zu absolvieren.

Hier gibt es den gesamt Bericht des IAB als PDF zum Download: IAB – Kurzbericht 17/2025

Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!

Mehr auf dazu auf Nordstadtblogger:

Dortmund erinnert an den Satz „Wir schaffen das!“ und die historische Drehscheibe von 2015

Die Ausstellung zu zehn Jahren „Wir schaffen das!“ ist weiterhin im Keuning-Haus zu sehen