Von Horst Delkus

Die Bönschstraße in Dortmund-Eichlinghofen erinnert an den Wegbereiter der Sozialdemokratie in Dortmund.

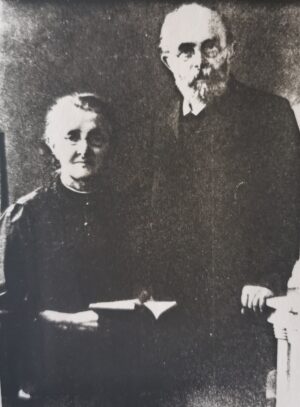

Josef Bönsch war ein Pionier der Dortmunder Sozialdemokratie. In den 1870er und 1880er Jahren, als Dortmund noch weit davon entfernt war, „Herzkammer der Sozialdemokratie“ zu werden, prägte er die Stadt. Der Schneidermeister aus Schlesien organisierte Handwerker und Bergleute im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV). Nach dessen Verbot gründete er 1875 den ‚Sozialdemokratischen Wahlverein‘. Er kandidierte selbst. 1877 wurde er Dortmunds erster sozialdemokratischer Stadtverordneter. Gemeinsam mit anderen Sozialdemokraten gründete er die „Westfälische Freie Presse“, die erste Dortmunder Arbeiterzeitung. Er wurde verfolgt und musste immer wieder darum kämpfen, seine große Familie durchzubringen. Ein Parteifunktionär wurde er nie. Denn Josef Bönsch lebte nicht von der Partei, sondern für sie und ihre Ideale. Er starb in Armut. Vor 180 Jahren, am 24. November 1845, wurde er geboren.

Der Schneider geht auf Wanderschaft und heiratet in Dortmund eine „Ferdinandine“

Das Licht der Welt erblickte Josef Bönsch in Schlesien, nahe der tschechischen Grenze, im Dorf Kunzendorf, heute Niedamirów (Polen). Sein Vater war Gärtner; die Mutter versorgte, wie damals üblich, die Familie. Sie war katholisch, sodass der kleine Josef in der Kirche des Nachbardorfes Oppau, heute: Opawa, getauft wurde.

Mit 14 Jahren begann er eine Lehre als Schneider, die er im Juli 1868 mit der Gesellenprüfung abschloss. Der junge Mann ging auf Wanderschaft. Seine letzte Station war Bochum. Hier kam er am 13. Februar 1869 an und blieb bis Ende Mai.

Dann ging Bönsch nach Dortmund, wo er Arbeit fand, unter anderem bei dem Schneidermeister H. Scharmann. Mit 30 Jahren und inzwischen selbst Schneidermeister heiratete Josef Bönsch am 23. Mai 1876 in Dortmund die Dienstmagd Maria Ferdinandine.

Sie war im Sauerland geboren, die Tochter eines Tagelöhners. Maria Ferdinandine kam vermutlich aus einer sozialdemokratischen Familie: Sie trug die weibliche Form des Vornamens von Ferdinand Lassalle.

Wann und unter welchen Umständen Josef Bönsch sich der sozialdemokratischen Bewegung anschloss, ist leider nicht überliefert. Vermutlich knüpfte er erste Kontakte zu Sozialdemokraten während seiner Wanderjahre.

Die Gründung der Sozialdemokratie in Dortmund – ein Mythos

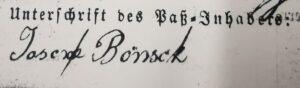

Immer wieder heißt es, im Oktober 1868 sei es dem Schneidergesellen Josef Bönsch gelungen, in Dortmund eine Zahlstelle des ADAV zu gründen – und damit die Keimzelle der Sozialdemokratie in Dortmund. Der im Stadtarchiv Dortmund in Kopie liegende Wanderpass von Bönsch belegt jedoch, dass der Schneidergeselle im Oktober 1868 von Wiedenbrück nach Herford wanderte, wo er bis zum 29. Januar 1869 blieb. Bönsch lebte also 1868 noch gar nicht in Dortmund.

Den Gründungsmythos der Dortmunder Sozialdemokratie hat Josef Bönsch selbst befeuert: Im Jahr 1930 suchte ihn Robert Umbreit auf, ein Parteiangestellter und verdienstvoller Historiker der Arbeiterbewegung.

Dem erzählte der 85-Jährige die Geschichte, wie sie sich seiner Erinnerung nach vor mehr als 60 Jahren zugetragen hatte: Auf einer Versammlung der Zimmerer habe er den aus Hamburg angereisten Verbandsvorsitzenden des Berufsverbandes der Zimmerer und Lassalle-Anhänger Otto Kapell vor dessen Vortrag in einer Gaststätte am heutigen Ostwall gebeten, darüber zu reden, dass die Handwerker sich im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein organisieren sollten. Daraufhin sei in Dortmund eine Ortsmitgliedschaft gegründet worden.

Die historischen Fakten und Belege zeigen, dass Bönsch hier eine „falsche Erinnerung“ hatte – eine Erinnerung, die von nachfolgenden Geschichtsschreibern immer wieder aufgewärmt wurde. Nichtsdestotrotz wirkte Bönsch über viele Jahre „im Mittelpunkt der Arbeiterbewegung“ in Dortmund – so der Historiker und ehemalige Stadtarchivar Günther Högl.

Bönsch wird als Sozialdemokrat von der Justiz verfolgt

Seit 1869 – besonders in den 1870er und 1880er Jahren – gehörte Bönsch gemeinsam mit dem Schneider Josef Kalbfleisch, dem Zigarrendreher Heinrich Fickermann, dem Bergmann Ludwig Schröder sowie dem „Volksanwalt“ Wilhelm Tölcke zu den prägenden Motoren der Dortmunder Sozialdemokratie. Die wichtigste Vorläuferorganisation der SPD in Dortmund, der ADAV, hatte vor rund 160 Jahren, 1864, im Todesjahr seines Gründers Ferdinand Lassalle, nur sechs Mitglieder. 1870 waren es immerhin 57. Vier Jahre später, 1874, wurde der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein im Kaiserreich aufgelöst.

Kurz vorher kam Josef Bönsch mit zwei weiteren damals führenden Dortmunder Sozialdemokraten vor Gericht. Die „Dortmunder Zeitung“ berichtete am 25. Juli.

„Der hiesige Gerichtshof erkannte heute in der Untersuchungssache wider die Sozialdemokraten: Schneidergeselle Kalbfleisch, Schlossergeselle Dopheide und Schneidergeselle Bönsch auf Schließung der Dortmunder und des Hörder Zweigvereins des zu Berlin domizilierenden Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, welche sich als selbständige Vereine entpuppt haben und als solche, dem § 8 des Vereinsgesetzes zuwider, mit anderen Vereinen gleicher Art zu gemeinsamen Zwecken in Verbindung getreten sind.“

Weiter hieß es: „Kalbfleisch und Bönsch wurden als Leiter beider Vereine zu je zweimal zehn Talern Geldbuße, eventuell fünf Tagen Gefängnis, und der nicht erschienene Dopheide, früher gleichfalls Leiter des hiesigen Vereins, wurde in Abwesenheit zu zehn Talern Geldbuße, eventuell fünf Tagen Gefängnis, verurteilt.“

An der Spitze des „Sozialdemokratischen Arbeiter-Wahlvereins zu Dortmund“

Die Dortmunder Sozialdemokraten mit Bönsch an der Spitze gründeten daraufhin für den verbotenen ADAV am 25. März 1875 den „Sozialdemokratischen Arbeiter-Wahlverein zu Dortmund“. Der Verein arbeitete erfolgreich: Bei den Reichstagswahlen am 10. Januar 1877 konnten die Dortmunder Sozialdemokraten ihren Stimmenanteil von 15,6 Prozent (im Stadtgebiet sogar 17 Prozent) im Vergleich zur Wahl 1874 verdoppeln. In absoluten Zahlen war der Erfolg dieses Wahlvereins noch deutlicher: Erhielt die Sozialdemokratie bei der Reichstagswahl im Oktober 1874 nur 818 Wählerstimmen, waren es im Januar 1877 über 3.500.

Bei diesen Wahlen kam es im Wahlkreis Dortmund zu „Unregelmäßigkeiten und Verletzungen des Reichswahlgesetzes“. Dagegen protestierte der Vorstand des „Sozialistischen Arbeiter-Wahlvereins zu Dortmund“ mit Bönsch als Vorsitzendem:

Protest der Wähler der Arbeiterpartei im Stadt- und Landkreis Dortmund

An das Hohe Präsidium des Deutschen Reichstags „der dritten Legislaturperiode“ in Berlin. Der unterzeichnete Vorstand des Sozialistischen Arbeiter-Wahlvereins zu Dortmund unterbreitet dem Hohen Reichstag im Auftrag seiner Mitglieder nachfolgenden Bericht über die am 10. Januar des Jahres im Stadt- und Landkreis respektive im Wahlkreis Dortmund stattgefundenen Unregelmäßigkeiten und Verletzungen des Reichswahlgesetzes sowie des Reichswahlreglements für das Deutsche Reich.

„Der Vorstand beantragt:“ Der Hohe Reichstag wolle angesichts der schweren Beeinträchtigung, welche laut nachstehendem Bericht verschiedene Wahlbehörden und Beamten gegen die Wähler sich haben zu Schulden kommen lassen und infolge deren dieselben in ihren staatsbürgerlichen Rechten sich verletzt fühlen, die Ungültigkeit der Wahl des Herrn Louis Berger aus Horchheim aussprechen und eine Neuwahl anordnen.

Dortmund, den 20. Januar 1877.

Hochachtungsvoll

Der Vorstand des Sozialistischen Arbeiter-Wahlvereins zu Dortmund.

J. Bönsch. F. Scheil. L. Schröder.

Ob dieser Protest erfolgreich war, konnte der Autor dieser Zeilen nicht ermitteln. Erfolgreich war in jedem Fall die Entwicklung der Mitgliederzahlen des Wahlvereins: Bei seiner Auflösung durch das „Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“ von 1878 hatte der Dortmunder Wahlverein immerhin 300 Mitglieder.

Die „Westfälische Freie Presse“ ist die erste sozialdemokratische Zeitung in Dortmund

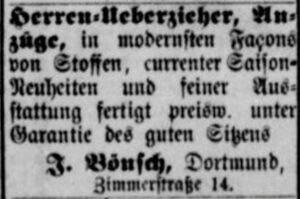

Bönsch war in diesem Wahlverein einer der Anführer. Gemeinsam mit zwei weiteren Sozialdemokraten gründete er die erste Dortmunder Genossenschaftsbuchdruckerei und den Verlag der „Westfälischen Freien Presse“, der ersten sozialdemokratischen Zeitung in Dortmund. Sie erschien von 1875 bis 1878.

Am 21. Juni 1878 gab es eine Hausdurchsuchung in der Druckerei der Westfälischen Freien Presse und in den Wohnungen der drei Vorständler der Genossenschaft.

Hierüber berichtete die „Westfälische Zeitung“: „Ein eigentümlicher Trauerzug bewegte sich in den gestrigen Abendstunden durch den Westenhellweg über den Markt durch die Betenstraße nach dem Polizeibüro; es handelte sich um einen von Polizeimannschaften geleiteten Karren voll Exemplaren der ‚Westfälischen Freien Presse‘, sozialistischen Broschüren, Flugblättern und Skripturen, hinter welchem der Stadtverordnete Bönsch, das sozialdemokratische Unikum unseres Stadtverordneten-Kollegiums, als Leidtragender einherschritt. “

Und weiter heißt es: „Wie wir erfahren, enthielt der Karren außer den konfiszierten Exemplaren der gestern ausgegebenen Nummer der ‚Westfälischen Freien Presse‘ die Ausbeute der gestern Nachmittag in den Redaktions- und Expeditionsräumen des genannten Blattes sowie in den Wohnungen der im Handelsregister eingetragenen Vertreter der sozialdemokratischen Genossenschaftsbuchdruckerei Kalbfleisch und Bönsch stattgehabten Hausdurchsuchungen“,

Die Staatsanwaltschaft klagte den Vorstand der Genossenschaftsdruckerei an. Die Anklage lautete, der Vorstand – namentlich Bönsch als Vorsitzender der „Westfälischen Genossenschafts-Buchdruckerei“ – habe wissentlich geduldet, dass ein Schriftsetzer, G. Heimann, seit dem 1. April 1878 als presserechtlich verantwortlicher Redakteur der „Westfälischen Freien Presse“ auf etwa 30 Nummern angegeben war, obwohl Heimann in Wirklichkeit nicht Redakteur des Blattes sei.

Die Staatsanwaltschaft begründete dies unter anderem damit, dass der Setzer nicht die Bildung besaß, die er als geistiger Leiter einer Zeitung nach § 18 des Pressegesetzes hätte haben müssen. Heimann sei daher nur ein Strohmann gewesen, um die eigentlichen Redakteure zu schützen und für sie Haftstrafen abzusitzen.

Sie beantragte gegen Bönsch eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten, gegen Kalbfleisch neun Monate und gegen Fickermann sechs Wochen. Mangels Beweisen sprach das Gericht die Angeklagten frei. Infolge des Sozialistengesetzes musste die „Westfälische Freie Presse“ ihr Erscheinen ein halbes Jahr später einstellen.

Konservative Liberale in Dortmund verhindern, dass Bönsch auf ihrer Liste kandidieren kann

Vor der Reichsgründung 1871 und noch Jahre danach organisierten sich die Bürger ähnlicher politischer Anschauung vor Wahlen – das aktive und passive Wahlrecht hatten bis 1919 nur Männer – in den Wahlkreisen in einem Wahlkomitee oder einem Wahlverein. Sie waren die Vorläufer moderner Massenparteien. Man traf sich vor jeder Wahl, bildete ein Wahlkomitee, das dann die Wähler ihrer Klasse – es gab bei Kommunalwahlen drei, abhängig vom Steueraufkommen – zu einer Versammlung einlud, auf der die Kandidaten gewählt wurden. So auch für die anstehende Kommunalwahl im Jahr 1877 in Dortmund.

Am 22. November gab es eine große Versammlung des liberalen Wahlkomitees im Kühn’schen Saal an der Wißstraße, zu der zahlreiche Anhänger des katholischen Zentrums und der Sozialdemokraten erschienen. Man verweigerte den Zentrumsleuten das Rederecht und forderte sie auf, die Versammlung zu verlassen. Es kam zu Tumulten. Die sozialdemokratischen Teilnehmer konnte man nicht hinauswerfen, da Josef Bönsch im Wahlkomitee der Liberalen saß. Die Dortmunder Sozialdemokraten hatten den Liberalen angeboten, ihre Liste zu unterstützen, falls darauf auch ihre Leute vertreten waren.

Das Ergebnis der Wahl behagte den konservativen Liberalen nicht: Als sie die Liste veröffentlichten, fehlten die beiden von der Versammlung gewählten Sozialdemokraten, darunter Bönsch. „Die Liberalen, denen zuerst ein Zusammengehen unserer Parteigenossen bei der Wahl angeboten war, hatten in schnöder Weise die Namen unserer Kandidaten von der bereits aufgestellten Liste gestrichen, weil sie in ihrem Hochmut glaubten, alle ihre sieben Kandidaten durchzubringen“, hieß es in der sozialdemokratischen Presse.

Die Dortmunder Genossen waren empört: „Gegen eine solche Infamie protestierten wir noch in einem am Sonntag herausgegebenen Flugblatt. Und es wurde unsererseits beschlossen, unsere Stimmen den Liberalen zu entziehen und den vereinigten Ultramontanen und Außenbürgern zuzuwenden, wohingegen Letztere noch im letzten Augenblick beschlossen, unseren Parteigenossen Bönsch als Kandidaten zu akzeptieren. “ Am Montag, den 26. November 1877, zog dann der erste und bis 1909 einzige Sozialdemokrat in die Dortmunder Stadtverordnetenversammlung ein.

Wahlsensation 1877: Der erste sozialdemokratische Stadtverordnete – auf der Liste des Zentrums

Das Wahlergebnis war für Dortmund eine kleine Sensation: Alle sieben Mandate fielen an die Wahlliste des Zentrums, auf der auch Josef Bönsch stand. Die katholische „Tremonia“, Vorläuferin der heutigen „Ruhr Nachrichten“, gab noch am Wahlabend ein Sonderblatt heraus:

„Soeben ist der Kampf der dritten Abteilung für die Stadtverordneten-Wahl beendet; das Resultat ist ein über alles Erwarten günstiges! Das ‚Bollwerk des Liberalismus‘ hat eine Bresche bekommen.

Gewählt sind nämlich die Herren: J. H. Hilgering (Zentrum), Eduard Habich, Moritz Engelhardt (Zentrum), Joseph Bönsch (Sozialdemokrat), Joseph Kreutzberg (Zentrum), Friedrich Linsmann (Zentrum), Gisbert Böllhaupt (Zentrum). Die zersplitterten Stimmen können unmöglich das Resultat ändern. “

Und weiter: „Bravo, ihr Arbeiter, bravo katholische Bürger, dreimal bravo allen edlen, rechtlich denkenden Bürgern, die dem falschen Liberalismus diesmal den verdienten Fußtritt gegeben [haben]. Bravo Tremonia!!! “

Im Berliner Parteiorgan „Vorwärts“ vom 5. Dezember war zu lesen: „,Das ist der Fluch der bösen Tat! ‘ können die Liberalen jetzt ausrufen, und die Niederlage, die sie gestern erlitten, wird ihnen noch lange in den Knochen liegen. Sie wollten durch Lüge und Fälschung siegen, indem sie Bönsch von der durch die Wähler bestimmten Liste strichen, und nun ist ihnen passiert, was ihnen passieren musste. Mögen sie sich bei ihrem Wahlcomitè dafür bedanken“.

Josef Bönsch erhielt bei dieser Wahl die zweitmeisten Stimmen: 1.610. Er blieb sechs Jahre lang Stadtverordneter, bis 1883. Über seine Tätigkeit im Stadtverordneten-Kollegium wissen wir leider nichts.

Ein „notorischer“ Sozialdemokrat – und eine Schwejkiade

In den Jahren des Sozialistengesetzes von 1878 bis 1890 hatte Josef Bönsch viel zu erleiden. Als einer der „Sozialdemokratischen Agitatoren“ warfen ihm die Spitzel der Polizei die Leitung des sozialdemokratischen Wahlvereins vor sowie die „häufige Führung des Vorsitzes in öffentlichen Versammlungen“. Hausdurchsuchungen und Überwachungen schädigten sein Gewerbe als Schneidermeister. Die Polizeiorgane folgten ihm auf Schritt und Tritt – bei Kundengängen, Besprechungen, überall.

„Sogar die bei ihm verkehrende oder von ihm besuchte Kundschaft litt unter der Aufmerksamkeit der Polizei. “ Sie beschrieben ihn als „fanatisch“ und als jemanden mit „besonderem Ansehen im Arbeiterstand, was auch durch seine Wahl zum Stadtverordneten in der III. Wahlabteilung bekundet wird. Sein Einfluss ist groß genug, um seine Ausweisung, und zwar aus den Kreisen Dortmund, Bochum und Hagen, notwendig zu machen“. Dazu kam es nicht, aber Josef Bönsch galt als „notorischer Sozialdemokrat“. „Mit Schlauheit“, heißt es, habe er sich „von Bestrafungen freihalten können“.

Als Bönsch einmal über jede Stunde seines Aufenthalts und seiner Tätigkeit Rechenschaft ablegen sollte, revanchierte er sich – wie der brave Soldat Schwejk im Roman von Jaroslav Hašek – mit einer schelmenhaften List: 14 Tage stellte sich der arbeitslos gemachte Schneidermeister am Polizeigebäude auf, mit dem Notizbuch in der Hand, und führte Buch, wann die Beamten zur Arbeit kamen. Manche kamen erst um 11 Uhr.

Dabei erwischte ihn der Polizeiinspektor Saarmann und herrschte ihn an: „Was tun Sie hier? “ – „Die Polizei will wissen, was ich den Tag über tue und wo ich bin, deshalb bin ich hierher gekommen, damit sie es aus allernächster Nähe sieht. Um mich dabei zu beschäftigen, schreibe ich auf, wann die Herren Beamten zur Arbeit kommen“. Die Kontrolle des Bönsch wurde daraufhin von Saarmann sofort „aufgehoben“.

Bönsch gründet einen Verein für Vogelschutz und Kanarienzucht

In der Zeit der Sozialistenverfolgungen musste Bönsch im Interesse seiner groß gewordenen Familie – er hatte acht Kinder – neben seinem Schneiderberuf noch eine andere Verdienstquelle suchen. Er fand sie in der Zucht von Kanarienvögeln, die er als privater Liebhaber bereits seit seiner Lehrzeit betrieb

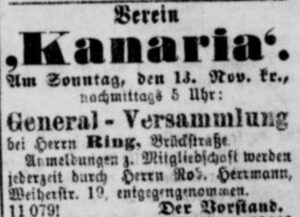

. Im Jahre 1879 soll er in Dortmund den Verein „Kanaria“ gegründet haben. Dieser Verein war der erste Vogelschutzverein in Dortmund. Denn damals wurden wildlebende Vögel gefangen und als Sänger verkauft. Der Verein sollte die Zucht der beliebten Sänger fördern und so die wildlebenden Vögel schützen. Eigene Recherchen zeigen, dass der Verein „Kanaria“ erst im Oktober 1881 gegründet wurde.

So berichtet die „Westfälische Zeitung“ in diesem Jahr: „Dortmund, 3. Oktober. Im Lokale des Gastwirts Ring an der Brückstraße fand gestern eine zweite Versammlung von Freunden der Kanarienvogelzucht statt, um sich zu einem Verein zu konstituieren, welcher den Zweck verfolgt, die Zucht edler Kanarienvögel zu befördern. “

Der Verein führte bereits kurz nach seiner Gründung eine erste Ausstellung kurz vor Weihnachten durch.

Mit der Ausstellung war eine Prämierung verbunden. Einen der ersten Preise für seine Zuchterfolge erhielt Josef Bönsch.

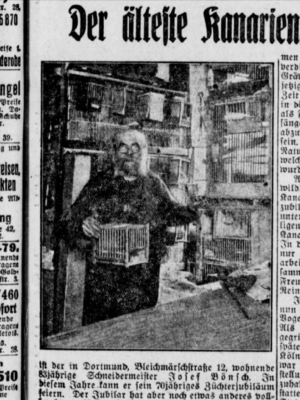

Unter seiner Mitwirkung wurde 1896 der „Internationale Weltbund der Kanarienzüchter“ gegründet, dem von da an Bönsch seine ungeteilten Interessen widmete. 1929 wurde eine Tagung des „Internationalen Weltbundes“ in Dortmund abgehalten, wo der 83 Jahre alte Bönsch sehr gefeiert wurde. Die „Dortmunder Zeitung“ widmete ihm unter dem Titel „Der älteste Kanarienzüchter der Welt“ ein Porträt.

1930, der 85. Geburtstag: „Wer kennt heute noch Josef Bönsch?“

Auch die SPD besann sich ihres alten Vorkämpfers und beschäftigte sich mit ihm kurz vor seinem 85. Geburtstag in ihrer Dortmunder Parteizeitung: „Am Anfang war die Tat! Ein alter Dortmunder Arbeiterführer“. Darin heißt es: „Vor einigen Tagen suchte ich den alten Genossen Josef Bönsch auf. Wer kennt heute noch Josef Bönsch? Vielleicht nur ältere Genossen in Dortmund haben in ihrer Kindheit von ihm gehört und dass er ein Führer der sozialdemokratischen Arbeiterschaft von Anfang der siebziger Jahre an war. Ich fand einen kleinen eisgrauen Mann mit langen, wallenden Schillerlocken und weißem Vollbart, aber mit lebendigen, klugen Augen“.

Und weiter heißt es: „Wir dürfen uns freuen, dass das Herz des 85jährigen noch warm für die sozialdemokratische Arbeiterbewegung schlägt. Die Erfolge der Sozialdemokratie sind ihm eine Erfüllung seiner Jugend- und Mannesideale. Wenn man 25 Jahre lang führend in schwerster Zeit für eine große Sache gekämpft hat, so kann man sich wohl zur Ordnung seiner eigensten Existenz- und Familienpflichten und wenn man sieht, dass an jüngeren tatkräftigen Männern kein Mangel ist, persönlich zurücktreten, aber man stirbt für sie nicht ab. So ist auch Josef Bönsch noch zur Sozialdemokratie zu zählen, die ihm in Dortmund drei große Erfolge danken darf. Die Gründung der ersten sozialdemokratischen Arbeiterorganisation 1868 und 1875; die Gründung der Presse 1875 und 1890 und die erste Vertretung als sozialdemokratischer Stadtverordneter im Stadtparlament 1877–1883″.

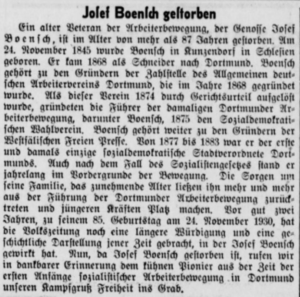

Josef Bönsch verabschiedete sich in den 1890er Jahren aus der Parteipolitik. „Die Sorgen um seine Familie, das zunehmende Alter ließen ihn mehr und mehr aus der Führung der Dortmunder Arbeiterbewegung zurücktreten und jüngeren Kräften Platz machen“, war in der sozialdemokratischen Presse zu lesen.

Er starb am 3. Januar 1933 – kurz bevor die Nationalsozialisten an die Macht kamen – im 88. Lebensjahr an Altersschwäche. Im Dortmunder Norden, in der Bleichmärschstraße 12. Er wurde auf dem Hauptfriedhof beerdigt.

Die „Westfälische Allgemeine Volks-Zeitung“ widmete ihm einen kurzen Nachruf. In Eichlinghofen erinnert ein Straßenschild an diesen alten Kämpen der Dortmunder Sozialdemokratie.

Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!

Mehr dazu auf Nordstadtblogger:

Der „Erwecker der Bergarbeiter“ wurde zum populärsten Bergarbeiterführer Deutschlands